Ce texte a été écrit pour la revue Culture en jeu. Depuis qu'il est sorti, il a provoqué au moins deux vifs débats en ma présence. L'opinion des cukiens m'intéresse.

Adulte, on a beau parcourir les mêmes rues, tenter de retrouver des itinéraires familiers de son enfance, ils sont brouillés, ou ils ont disparu.

Autrefois, une rue connue pendant la petite enfance n’avait pas vraiment changé, sauf accident majeur, lorsqu’on la parcourait vieillard.

Aujourd’hui, les repères qui servaient (plus ou moins inconsciemment) de référence, à nous permettre de penser tranquillement à autre chose – l’habitat, lui, serait toujours là –, disparaissent à une vitesse vertigineuse.

Il ne s’agit pas là d’une quelconque nostalgie passéiste, mais du problème de toute une société, dans la mesure où, les historiens le martèlent unanimes, pour bien concevoir le futur, il faut comprendre le passé.

Dans l’histoire, la cité est le cœur d’une région ou d’un pays; nombreux ont toujours été ceux qui avaient l’ambition d’y vivre, sentant bien que c’est là que cela se passait. Mais la transformation de la cité en fraction d’une métropole en change la nature.

C’est qu’elle est le coeur d’une contradiction.

D’une part, la cité est la dépositaire de l’histoire d’une région; mais d’autre part elle a, au départ, été prévue pour un nombre bien inférieur d’habitants, alors que les populations n’ont cessé d’affluer et de se multiplier. Les financiers, obéissant à la loi de l’offre et de la demande, ont fait de cette denrée rare un luxe, qui coûte cher, qui doit rapporter, et qui est ainsi pris dans le cercle vicieux du profit à tout prix.

George Sydney Shephard, Regent Street, vers 1800

Lorsque cet «instantané» de Regent Street à Londres a été pris, le monde comptait moins de 700 millions d’habitants, et Londres (tous faubourgs compris) venait de toucher le million. Aujourd’hui, le grand Londres a dépassé les 8 millions (et le monde les 7 milliards), et la population mondiale tend à se regrouper dans les villes.

Regent Street, à peu près du même angle, vers 2011 (photo Meagan Walsh Gerard)

Le simple flot de personne fait que les mêmes rues paraissent totalement différentes: elles n’ont pas été conçues pour X milliers de voitures à l’heure et pour x centaines de milliers de personnes par jour.

Mais ce qui attire particulièrement vers le centre des villes aujourd’hui encore, c’est que, puisqu’il y avait moins de monde à caser, les villes ont été construites à échelle humaine, avec des matériaux chauds, et qu’on pouvait pourvoir aux besoins quotidiens sans être forcés de parcourir de grandes distances.

Lewis Mumford est l’auteur (entre autres) de La Cité dans l’histoire, écrit en 1960 et plusieurs fois revu, la dernière version a paru en français en 2011; par l'analyse de la formation des regroupements urbains, ce classique fait apparaître les limites démographiques, technologiques et économiques au-delà desquelles la cité ne rend plus possible la survie d'une unité communautaire. Critique d'une organisation économique qui sacrifie le progrès de l'humanité au perfectionnement des machines, l'auteur revient au souci du bien public, à la recherche d'un équilibre écologique et à la coopération sociale comme base de notre milieu de vie.

Dans un autre de ses textes (City Developement, 1945) Mumford décrit de façon allégorique la transformation rapide des villes par un exemple, celui de New York, que l’on peut cependant reprendre pour beaucoup de cités modernes.

«Lorsque Dickens a visité l’Amérique», écrit-il, «des cochons voraces farfouillaient dans les rues de Manhattan. Moins d’une génération plus tard, la plupart d’entre eux étaient devenus des entrepreneurs financiers ou industriels, ils limitaient leurs opérations à Wall Street, où les auges étaient profondes et le fait de se vautrer confortable. Les poètes étaient devenus courtiers; les humoristes frayaient avec les millionnaires, et dirigeaient la lance de leur satire vers des rois purement mythiques, au lieu de l’enfoncer dans le ventre des vrais rois, les Cook, les Vanderbilt, les Rogers, les Rockefeller. New York était devenue le centre d’un furieux pourrissement, que l’on masquait en le qualifiant de croissance, d’esprit d’entreprise, de grandeur. La pourriture engendrait des gaz; les gaz ont fait se distendre le corps physique de la ville; cette distension a été appelée Progrès.»

Pendant cette génération, la population de Manhattan a triplé, passant de 313’000 habitants en 1841 (année de la visite de Dickens), à 942’000 en 1870. Une ville variée, pulsante, vivante donc. Voire… Car Lewis Mumford poursuit en constatant qu'à la fin du 19e siècle la ville est devenue plus propre, il y a désormais des parcs, des habitations salubres. Et pourtant, «nous sommes confrontés à une ville déterminée à s’autodétruire. Car elle use de son intense énergie et de sa vitalité trépidante pour produire des habitations médiocres, un environnement rétréci, un quotidien monotone, bref, des joies moindres que pendant sa modeste période provinciale.»

Les villes historiques: vivantes et menacées

La propriété privée du sol a beau avoir valeur de dogme, elle a toujours été problématique lorsqu’il s’est agi de planifier les villes. Aussi, la gestion de l’espace a le plus souvent été confiée à des organismes d’Etat, censés trouver un équilibre entre intérêt commun et intérêts particuliers. Les réussites sont diverses, dépendent parfois des circonstances, parfois du talent ou de l’honnêteté des édiles. La réussite absolue, ce sont des villes comme Amsterdam où, pour des raison de sécurité (la ville est entièrement bâtie sur des terrains marécageux ou carrément pris sur la mer), le contrôle est strict. En fait, l’Etat est propriétaire du sol, et donne ses terrains en location (pour 99 ans la plupart du temps) à des conditions très restrictives. Cela a permis, même dans les quartiers extérieurs bâtis au 20e siècle, de garder à l’ensemble une unité rare. Quant à la Vieille ville, si l’on fait abstraction de quelques aberrations architecturales, la conscience est venue vite qu’il était capital de la préserver, pour des raisons tant historiques qu’économiques (le tourisme que la beauté d’Amsterdam génère rapporte des centaines de millions).

Les habitants d’Amsterdam sont très conscients du fait que cette cité préservée les aide à leur tour à préserver une identité individuelle qu’ils puisent en partie, dans un monde en voie de globalisation rapide, dans la stabilité urbanistique de leur ville.

Des sentiments similaires sont exprimés, par exemple, par les habitants de Berne, dont la ville historique a été construite de telle sorte qu’elle est quasi indestructible et par conséquent remarquablement préservée.

A l’inverse, pour ne pas sortir de Suisse, on peut citer les exemples de Lausanne ou de Zurich.

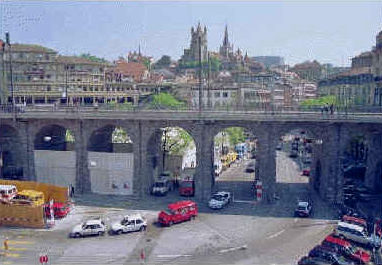

Lausanne, ville à la topographie difficile, quasi coupée en deux par une rivière, le Flon, a commencé par avoir un coup de génie: en 1839, l’ingénieur Adrien Pichard a conçu et mis en chantier le Grand Pont, splendide construction à double arche qui enjambait le vallon escarpé, par ailleurs entièrement habité et soigneusement cultivé, qui conférait à l’ensemble un charme très largement chanté (et peint) par les touristes de l’époque (le plus souvent des Anglais).

Voici comment William Turner note ses impressions pendant que la diligence monte vers Montbenon depuis la vallée du Flon, en 1841. Nous sommes plus ou moins à l'emplacement du Pont Chauderon.

La Cité depuis Montbenon et le Grand-Chêne, 1850 (Musée historique de Lausanne)

Et puis, à la fin du 19e siècle, les édiles ont pris le parti, non pas comme cela été fait (par exemple) à Berne de multiplier les ponts et de développer les flancs du vallon, mais de recouvrir la vallée du Flon ainsi qu’une des arches du pont, et de remplacer ce riant vallon, dont on a expulsé les habitants, par une route, devenue quasi une autoroute au fil du temps. Il y avait des inondations, il fallait canaliser, nous explique-t-on. Certes. Mais recouvrir la rivière qui traverse une ville pour en faire une route est équivalent à l’autodestruction dont parle Lewis Mumford. Lausanne a par ailleurs remis ça à la fin du 20e siècle avec le quartier du Rôtillon, dernier vestige de la vallée du Flon. On a tergiversé suffisamment longtemps pour qu’il ne soit plus possible de rénover un des quartiers les plus anciens et les plus pittoresques de la ville. On glose aujourd’hui pour savoir si les façades colorées sont esthétiques ou non; on oublie cependant de dire qu’on a détruit une part de l’héritage lausannois, un coin de l’âme de la ville.

La rue Centrale, qui recouvre le vallon, prise à peu près du même angle – le cadrage est un peu plus étroit, 2012 (photo epfl)

A Zurich, on a pas été en reste: en 1900, on a rasé d’un seul coup le vénérable quartier du Chratz, situé sur la rive gauche de la Limmat. On l’a remplacé par la Banque nationale et une demi-douzaine de bâtiments massifs occupés par des bureaux, des banques et des magasins de luxe. Près de 120 ans plus tard, le lieu ne s’en est toujours pas remis: il est mort, et reste mort.

En 1955 encore, on a détruit tout un quartier ancien situé à côté du Kunsthaus, celui de Krautgartengasse, et on l’a remplacé par une aile en béton du musée lui-même, qui abrite sans doute des chefs-d’oeuvre, mais qui ferme à cinq heures, et ne peut pas rivaliser avec le grouillement d’un quartier habité. Les bistrots, les boutiques, les artisans, toute une vie colorée a été remplacée par un restaurant moderne modérément fréquenté; ici aussi, toute vie a disparu. Le soir, c’est désert.

Le bas de Krautgartengasse, Zurich, avant l’agrandissement du musée. 1946 (Baugeschichtliches Archiv, Zurich)

Lorsque Haussmann a coupé Paris en tranches pour créer les boulevards (et rendre plus aisé le tir du canon en cas de nouveau soulèvement comme la Commune) des pans entiers de quartier ont été détruits, mais la vie n’a pas disparu; le tissu urbain était blessé mais non tué, autour des boulevards les gens sont restés et ont bientôt absorbé les boulevards eux-mêmes. Cela est encore parfois possible lorsque le centre d’une ville est suffisamment grand. Mais pour une ville moyenne comme Zurich, faire disparaître des quartiers entiers, c’est supprimer la vie.

Le bas de Krautgartengasse aujourd’hui (Photo A. Cuneo)

En réalité, comme le fait l’Unesco pour les sites du monde, il faudrait considérer que ce qui est aujourd’hui le centre des villes et était autrefois la cité tout entière est un chef-d’oeuvre de l’humanité.

Car lorsque la spéculation et les construction hâtives (faites pour répondre à des intérêts ou des besoins immédiats sans considérer les conséquences à long terme) détruisent un tissu urbain par ailleurs déjà délicat, ils privent la population d’une partie de son identité, des repères qui contribuent à faire de chacun de nous un citoyen responsable et équilibré.

, le 11.06.2013 à 07:32

Bel article visant juste.

, le 11.06.2013 à 09:28

Cette note aborde des thèmes très différents et qui sont souvent contradictoires. Traiter de l’urbanisme, des transports, de la démographie, d’un centre historique, etc. c’est mélanger beaucoup de choses.

Bien entendu, c’est un réel problème mais l’aborder sous le seul est unique prisme des intérêts financiers ou immédiats, c’est extrêmement réducteur. Je ne parle même pas du fait que pour la plupart des gens, un centre historique c’est un truc qui se situe entre le 15ème et 17ème un peu comme si c’était l’an 0 de l’architecture ou au sens large, de l’urbanisme.

Or, dans toutes les cités, il suffit de donner quelques coups de pioches pour se rendre compte que la ville a été construite par dessus une autre ville et là, y a pas beaucoup de monde pour dire: rasons ce qui a été fait au 15ème siècle et retrouvons la cité du 9ème siècle.

Une ville et son coeur se doit d’évoluer avec son temps, ses problèmes énergétiques, de transports et démographique. Vouloir conserver un centre ville historique pour des raisons touristiques ou purement esthétiques peut être un but en soit. Ceci dit, l’argumentaire d’association comme Mouvement de la Défense de Lausanne s’apparente à un discours totalement sectaire et anti-changement, quel qu’il soit.

Enfin, je pense que tu confonds Flon et Rotillon… si ce dernier quartier a bien disparu pour laisser place à des bâtiments modernes, le Flon n’a été qu’un quartier où il y a encore 20 ans, seuls des entrepôts insalubres et des putes cohabitaient en pleine harmonie. Aujourd’hui, malgré toutes les oppositions auxquelles la société Lausanne-Ouchy a été confrontée, je ne suis pas mécontent de la nouvelle vie qui règne à quelques pas de la Cité.

En résumé, un centre historique à un passé à faire valoir et permet d’offrir une certaine identité à ses habitants. Cela dit, il ne doit pas être un musée à ciel ouvert. Il doit s’adapter et aussi offrir aux contemporains qui l’habite ou le traverse une expérience urbanistique et sociale moderne et adaptée aux nouvelles exigences de notre temps et surtout, future.

Le futur ne repose pas sur la stagnation, la paralysie ou le repli sur soi.

, le 11.06.2013 à 12:03

Merci Anne pour ce billet qui me touche: il ajoute de la profondeur à une fascination que j’ai pour le temps qui passe et les marques que ce passage imprime dans le paysage urbain.

Il est vrai qu’en voyant certaines photos anciennes de lieu que je connais, j’ai souvent eu l’impression d’un espace surdimensionné. Alors qu’en fait, la population ayant augmenté, c’est plutôt aujourd’hui que l’endroit est devenu sousdimensionné. Ce contraste est particulièrement frappant sur les deux premières illustrations de ton billet.

Mais n’y a-t-il pas d’autres endroits où l’on pourrait avoir un sentiment inverse, dans la mesure où l’on a, avec les années, élargi quelque peu certaines artères? Et par ailleurs, cette première illustration de Regent Street ne nous montre-t-elle pas un lieu fréquenté par la haute société, le “beau monde”, alors que le “peuple” grouillait dans des artères moins spacieuses et plus sombres? Et une comparaison analogue faites dans les quartiers “populeux” de la même époque ne nous donnerait-elle pas une sensation inverse, à savoir que “c’est quand même plus propre et salubre aujourd’hui”?

J’écris cela en étant conscient de n’être ni historien, ni architecte, ni urbaniste… donc sana compétences particulières. C’est juste ce qui m’habite à la lecture de ces lignes. Et l’intervention de TTH, postée pendant que je rédige la mienne, apporte des éléments qui intéressent également le citadin profane que je suis.

Pour ceux que la confrontation d’images d’un même lieu à des époques différentes intéressent, je signale, sur la plateforme NotreHistoire.ch , le groupe Passé-Présent que j’ai crée dans cette optique.

, le 11.06.2013 à 13:19

Merci Anne pour cet article qui parle particulièrement au Lausannois de naissance et de vie que je suis.

Je n’avais jamais réalisé la profondeur du vallon avant son comblement ni que ce dernier avait avalé une des arches du grand-pont historique. Aussi, la reproduction du Musée historique de Lausanne me plonge dans une douce rêverie…

, le 11.06.2013 à 15:37

La destruction du tissu urbain s’est souvent faite au nom de la “lutte contre les taudis”. Au lieu de rénover des bâtiments centenaires, il était préférable et plus juteux de les démolir. A Genève, le pittoresque ensemble du Perron, au bas de la vieille-vieille, comme une partie du Saint-Gervais historique ont ainsi disparu. Mumford considérait qu’une ville ne saurait être réellement vivable que si on peut la parcourir à pied. L’automobile a mis fin à ce mode de vie, et a causé plus de dégâts que le Seconde Guerre mondiale.

, le 11.06.2013 à 15:58

TDS: même sans être de la branche, tu te poses les bonnes questions…

A: Mumford était un idéaliste et définitivement tourné vers le passé. Il trouvait idéales les villes médiévales… ou autrement dit, une époque très différente et qui ne faisait pas face à la population actuelle. Ne pas reconnaitre qu’il y avait des taudis dans les villes médiévales et que la modernisation des villes a permis de régler ce problème, c’est faire preuve d’un aveuglement certain. Encore une fois, je trouve particulièrement réducteur de juger les stratégies urbanistiques modernes sur le seul fait qu’économiquement, c’est mieux. Même si je ne nie pas le phénomène, ce n’est pas ce qui guide un architecte ou un urbaniste qui se place un peu au-dessus de ça. Enfin, il est vrai que l’automobile a particulièrement modelé le paysage urbain mais tout comme l’a fait les chevaux avant, les carrosses et je ne sais quoi dans le futur. C’est pour ça qu’une ville et sa Cité change, pour s’adapter constamment aux évolutions, bonnes ou mauvaises, de l’humanité.

Une ville qui ne change pas est une ville morte.

, le 11.06.2013 à 16:08

Merci pour les commentaires.

Je ne pense pas non plus qu’un centre historique doive être un musée à ciel ouvert. Je pense juste, comme tu le dis parfaitement, qu’un centre historique a un passé à faire valoir. J’ai eu l’occasion d’écrire ailleurs, à propos de l’exemple que je donne de Zurich Krautgartengasse que j’aurais été moins choquée si on avant remplacé les habitations par d’autres habitations, par rénovation ou reconstruction. Ce qui m’interpelle, c’est le remplacement de tout un quartier par un unique bloc de béton. C’est la manière qui me choque, pas la chose. Il y aurait sans doute eu moyen de garder quelques-unes des maisons, où l’on trouvait quelques trésors si spectaculaires qu’ils ont été transportés au Musée national. On construisait un musée, on aurait pu souhaiter une plus grande attention à l’histoire. Je pense qu’aujourd’hui on serait plus attentif.

Par ailleurs, je ne confonds pas le Flon et le Rôtillon: la vallée du Flon se trouve sous le quartier appelé justement Flon, passe sous le Grand-Pont, continue sur toute la rue Centrale et ainsi de suite. Le quartier du Rôtillon est sur une des pentes de la vallée. La rue Centrale devrait au fond s’appeler rue du Flon. Désolée si je donnais l’impression de confondre.

Regent Street était certainement fréquentée par des gens plus aisés. Mais elle a été conçue comme une rue marchande, et des gens des milieux les plus divers l’ont bientôt parcourue. Elle avait bel et bien été pensée pour des foules, mais pas pour la circulation automobile d’aujourd’hui – la partie carrossable a bien été élargie. Cela dit, aujourd’hui encore, il n’y a pas beaucoup de pauvres à Regent Street. On y va acheter, dépenser.

, le 11.06.2013 à 16:15

Tu as posté ton 2e commentaire pendant que j’écrivais le mien. Je suis parfaitement d’accord avec toi.

Lä où je ne suis pas d’accord, c’est à propos du classement “idéaliste” pour Mumford. Il a analysé le rôle et la valeur de la cité historique, mais il a toujours été un fervent partisan de logements (nouvellement construits) à visage humain. Ce qu’il dénonce avec le plus de virulence, c’est qu’on a “arrangé“ les villes (anciennes ou non) autour de la circulation automobile plutôt qu’autour des habitants. Je ne trouve pas cela idéaliste. Nous sommes après tout très nombreux à aspirer à cela.

, le 11.06.2013 à 16:23

Amusant, je viens justement de passer quelque temps dans l’Aveyron et le Tarn à visiter des villages médiévaux, dont certains forts cossus.

A y réfléchir, si ces villages sont aussi agréables et fleuris, c’est tout simplement parce que de nombreuses maisons détruites offrent des espaces vert et laissent entrer la lumière dans des ruelles qui ne devaient pas la voir souvent.

Quand à la lutte contre les taudis et les bidonvilles que j’ai connu de très près dans les années 70/80, elle s’est soldée par un empilement vertical sans possibilité d’évasion et au même endroit, d”une population auparavant éclatée sur plusieurs sites.

Quand au moindre espace vert restant, il a été rapidement bétonné, soit pour d’autres barres, soit pour les voitures, interdisant toute possibilité de vie sociale, en tuant la possibilité de vivre dehors ou d’avoir des lieux de rencontres qui ne soient ni des cages d’escalier, ni des locaux sociaux riquiquis.

Le plus gros problème, il me semble, est vraiment le “coup par coup” qui parait régner dans l’urbanisation.

Ainsi, j’assiste à la création d’un quartier, où, plutôt que de reculer les constructions pour avoir des trottoirs pouvant croiser deux poussettes ou fauteuils, on les rétrécit jusqu’à les faire disparaître… pour bâtir sur la chaussée.

, le 11.06.2013 à 17:10

Historiquement parlant, il faut tout de même se rappeler et comprendre le passé. Le Flon était le quartier “insalubre” de Lausanne comme dans presque toutes les villes car il se trouve en aval d’une rivière qui passe au milieu d’une ville. C’est là que les initiatives industrielles ont vu le jour: tannerie, scierie, etc.

Je rappelle que la canalisation des fleuves ou rivières dans une ville n’a pas uniquement répondu à des impératifs économiques mais bêtement aussi à des épidémies et Lausanne n’a pas été en reste (sais plus l’année mais autour du 18ème siècle)… le Flon était à peine habité.

Ce n’est pas parce qu’il a dit des choses avec virulence qu’elle sont justes. Les USA ont construits des villes axées sur le transport avant que les voitures automobiles ne voient le jour. En Europe, beaucoup de Cité (la vieille ville donc) sont étroites car à l’époque, à part les nobles, personne n’avait de chevaux ou de carrosses… on circulait donc à pieds dans une ville de <10k habitants>

Enfin, ça m’exaspère de lire “nous sommes après tout très nombreux à aspirer à cela” car c’est avant tout un voeu pieux compte tenu du fait qu’il y a 4.2 millions voitures aujourd’hui avec quelques millions de 2 roues thermique… c’est tout de même drôle de voir une minorité vouloir imposer à la majorité sa vision des choses.

Bien sûr, il ne nous manquait plus que le témoignage du vécu dans un “bidonville” européen des années 70/80 avec les quartiers insalubres d’une ville du 15ème ou 18ème siècle…

Le summum est atteint avec cette affirmation totalement fausse puisque statistique à l’appuis, il n’y a jamais eu autant de forêts et d’espaces vert aujourd’hui par rapport au passé (ok, je ne remonte pas à 20k ans mais vous avez compris l’idée).

Bref, pas trop le temps de développer mais transformer une ville, c’est aussi normal que de changer ses habits quand on est en pleine croissance. Bien sûr, vous pouvez garder votre chemise préférée que vous portiez à l’âge de 12 ans… c’est joli, mignon, sentimental, etc. mais ça n’est en rien pratique et adapté aux besoins d’aujourd’hui et demain.

, le 11.06.2013 à 18:07

Ca se peut pas que Anne confonde Flon et Rotillon, Marie y est trop souvent ;-)

, le 11.06.2013 à 18:30

Quid des approches ? Qu’elle soit historique ou d’aménagement, le sujet est vaste. Mais n’oublions pas que la politique y insère souvent un coin puissant et déterminant.

Pourtant, j’y suis sensible. Mais l’âge avançant, et au fil des expériences, j’ai de plus en plus de mal à rester dans le purement rationnel.

A lire cet excellent article qui veut nous interroger, j’ai plutôt eu l’impression qu’il s’agissait d’âme. Ce qui fait qu’un lieu nous “parle”. Et c’est différent d’un lieu à l’autre, d’une époque à l’autre, d’une commune à l’autre, d’une institution à l’autre, et d’un individu à l’autre, évidemment.

Que la nostalgie y ait sa place, c’est indéniable. Certains montmartrois affirment habiter un village, référence au “Lapin agile” et autres lieux quasi historiques. Ont-ils tort ? Les auvergnats de Paris, depuis Astérix ;-) négocient “vin, bois et charbon”. Ils se sont depuis spécialisés dans la limonade, faisant de cette corporation, un village dans le village. Les brasseries participant au ferment social, ils méritent d’être remerciés !

Je ne suis pas parisien mais grenoblois – et encore – puisque d’adoption depuis seulement 1971, dans une ville dont la population est majoritairement constituée d’éléments rapportés. J’ai vu cette ville changer sous différentes mandatures, dont deux, datant du siècle dernier et dont je ne dirai rien, le maire ayant dû, comme au Monopoly, faire un passage par la case “Prison”. J’aime bien les jeux quand on applique les règles !

Actuellement, les travaux envahissent encore la ville. Une nouvelle ligne de tramway est en chantier créant un nouvel axe de transports en commun nord-sud sur une dizaine de kilomètres. Lors du précédant grand chantier, il y a déjà une dizaine d’années, tout le monde râlait, notamment les commerçants. Aujourd’hui, c’est le black-out total. L’expérience a montré qu’on avait tous à y gagner, même les commerçants. Les transports et la circulation ont été profondément repensés. La ville vante 300 km de pistes cyclables sur son site. Bon, je n’ai pas vérifié. De nouvelles zones d’habitat, annoncées “très vertes”, on été construites sur d’anciennes casernes. Le cœur historique est majoritairement piéton.

En fait, il me semble que nous faisons un véritable apprentissage de l’évolution nécessaire d’une ville du XXI ème siècle, tout en conservant, autant que faire se peut, ce qui est à l’origine d’une agglomération de près de 700.000 habitants : un petit village du nom de Cularo, sur la rive droite de l’Isère, devenu Gratianopolis sur le site actuel en 381.

Bien sûr, ce n’est pas le pays des Bisounours, loin s’en faut. Mais la situation est assez apaisée. Comme un supplément d’âme ?

, le 11.06.2013 à 19:08

Merci, Mme P., j’aurais pas mieux dit moi-même ;–)))

, le 11.06.2013 à 19:46

Merci de le dire ainsi. Encore une fois, ce n’est pas de nostalgie que je parle, mais de respect: on peut garder une âme à un lieu tout en le transformant – mais pas en le rasant au sol pour le remplacer par une tour de verre.

, le 12.06.2013 à 16:24

Habitant Lausanne, je suis bien sûr attaché au maintien des centres-villes historiques, même si ma ville n’est pas un modèle dans le genre, comparé à Berne ou Lucerne… Mais pour avoir visité Venise, Bruges, Dubrovnik, et entendu quelques échos récents de Prague, je dois avouer que ces «villes musées» m’ennuient profondément! Plus de population dans les centres, à part quelques bobos fortunés. Les rares passants excédés par ces hordes de touristes, les prix frisant l’arnaque. Dans ces cas, la préservation à tout prix du patrimoine a un effet encore plus dévastateur que le bétonnage et la circulation en auront eu sur l’âme des grandes villes européennes!

Pour moi, un ville, c’est avant tout un regroupement de population, qui marque le tissu urbain selon les événements historiques. La ville moderne est un livre ouvert: elle peut être détruite complètement, éventrée, comme Berlin, et reconstruite en réinventant tout… Bien sûr, il y a depuis peu la mainmise des bobos et de leurs gros 4×4 au centre ville, mais une agglomération aussi immense est un monde en soi. On y trouve toutes les facettes de l’humanité, toutes les expérimentations sociales même les plus barges! Je ne vois pas d’«autodestruction» dans ce développement; c’est la réalité que nous vivons tous les jours. Les grandes villes attirent du monde. Alors nous essayons de faire avec, de ne pas répéter les stupidités des années 60 et 70, de développer des espaces verts, des transports en commun, de préserver quelques monuments, de limiter les zones de circulation, de développer des centres de loisirs, etc…

Les villes modernes sont devenues des espaces de liberté, d’expérimentation de la vie du futur, même s’il y a trop de voitures, de béton, de caméras et de loyers abusifs.

, le 12.06.2013 à 18:09

Il me semble avoir en tête un certain nombre de civilisations où la culture imposait la construction durable. Pas dans le nouveau sens des écologistes, mais dans son sens chronologique. Et la chose qui me gêne, à examiner l’histoire de Gennevilliers où j’habite, c’est que les immeubles qu’on a construit pour lutter contre l’insalubrité et le mal logement, non seulement sont laids et induisent tout sauf le bonheur de vivre ici et maintenant, mais sont conçus pour ne durer que 70 ans. Pour l’adaptation aux temps? Pour l’évolution? Une chose est sûre, c’est que la mémoire, vitale à la solidité des cultures, s’estompe plus vite. Un pas vers la Ferme des animaux…

, le 13.06.2013 à 02:27

Il se trouve que j’ai habité à Venise et à Bruges, et si ces villes t’ennuient, je peux t’assurer que c’est parce que tu ne les vois que comme musées. Derrière les façades de Venise, pour les habitants qui y résident à l’année, il y a des rénovations très modernes. Et l’exemple est mal choisi pour ce qui est des populations qui ne peuvent plus se payer le centre ville: il y a des quartiers populaires dans la Venise historique. Lorsque tu quittes la place St-Marc, tu as vite laissé les touristes derrière toi. Bruges aussi, subit le phénomène de toutes les villes, Lausanne comprise: en plein centre les appartements sont chers, tu quittes ces quelques rues, et la vie reprend son cours, avec des riches et des pauvres, et un quotidien où on ne s’ennuie pas. Oui, comme le dit Modane, ce sont des villes conçues pour durer, comme Florence, par exemple, que tu oublies. N’empêche que les palais médiévaux ont été pourvus d’ascenseurs, de panneaux solaires sur les toits et tout le tralala, ce qui permet d’avoir à la fois la mémoire collective et la modernité. Je sais que je me répète, mais tant pis: pour moi, il ne s’agit pas de nostalgie passéiste, mais de savoir faire un équilibre entre nouveauté et mémoire.

, le 13.06.2013 à 02:35

Un mot encore sur Prague, où je suis retournée récemment: ce ne sont pas les touristes ordinaires qui exaspèrent les Pragois, mais un tourisme particulier: celui des gens qui viennent par dizaines de cars, week-end après week-end, se souler la gueule, et qui se conduisent comme des porcs. En tant que touriste «culturel» on est accueilli à bras ouverts.

, le 13.06.2013 à 09:43

Tristan, c’est “amusant” que tu considères Dubrovnik comme une ville musée : j’y ai vu la tentative de digérer un passé (relativement présent) très violent, pour que la beauté l’emporte sur la laideur de la guerre.

, le 13.06.2013 à 11:42

Anne: si les pragois ne supportent pas les touristes qui se soûlent et vomissent sur leurs vieilles pierres, ils n’ont qu’à fermer leurs célèbres brasseries! J’ai visité Prague avant la chute du mur, il y a depuis très longtemps dans cette ville un tourisme de la bière et de la fête plus ou moins alcoolisée, c’était même un des rares endroits à l’Est où on pouvait rencontrer des gens et s’amuser…

Madame Poppins: oui c’est bien ce que je dis, c’est un musée. On y préserve la beauté, le passé glorieux… Mais la laideur de la guerre civile fait partie de l’histoire de la cité, pourquoi vouloir effacer les traces à tout prix?

, le 13.06.2013 à 14:15

A mon avis, parce que l’être humain a besoin de beauté pour supporter l’horreur vécue et qui restera toujours “à l’intérieur”.

, le 14.06.2013 à 10:22

Avec des «il n’y a qu’à» le monde serait tout différent, comme disaient dans leur sagesse séculaire nos grand-mères.

, le 14.06.2013 à 23:37

Je n’ai pas lu de livre de Mumford, mais ce qu’il dit, au sujet des voitures, ça me parle. Adolescent déjà, il m’est arrivé, au bord du boulevard Germain (trois voies dans un sens, une voie dans l’autre), de nuit, de m’imaginer être un animal, ne sachant pas bien ce qu’étaient ces énormes monstres bruyants, malodorants, aux yeux jaunes aveuglants d’un côté et rouge flamboyants de l’autre, se déplaçant à toute vitesse sans pattes (il faut envisager la question d’un point de vue duquel on ne connaît pas le principe de la roue)…

Et bien ça ne me plaisait pas trop.

Et récemment encore, en passant, comme chaque matin dans une petite rue standard (une douzaine de mètres de large ?) avec un trottoir de chaque côté, et une voiture garée aussi de chaque côté, il ne reste plus la place que pour qu’une seule voiture passe en frôlant un cycliste, je me suis pris à rêver de cette même rue débarrassée de ces tas de ferrailles; et bin ça avait l’air vachement bien !

Le problème, c’est que la voiture n’est pas partageuse, du tout. Pourtant, même les cons qui n’ont pas le permis, comme moi, payent des impôts pour les construire, ces routes…

z (quel gâchis, quel gaspillage ! je répêêêêêêêêêêêête : et en plus c’est moche, et en plus, ça pue ! ;o)

, le 16.06.2013 à 12:09

Les remarques autour de la nécessaire de faire évoluer l’architecture en rapport avec notre époque — qui en vaut d’autres — je peux m’y rallier, pour autant qu’elle ait une valeur esthétique et qu’elle favorise les liens.

Il me semble que la discussion A légèrement dévié ou mis quelque peu de côté un aspect important relevé par Anne Cunéo, relatif à la_ logique financière_ et son impact sur le tissu social, les rapports humains, les échanges de toutes natures, les solidarités, les équilibres transgénérationnels, voire même les rapports pouvant exister entre les « classes » de population.

Peut-être sommes-nous dans une époque propice à la nécessité de redéfinir autant les échanges entre individus que les échanges économiques ? Et cet article par certains aspects ouvre la réflexion. Nous savons tous combien les investissements financiers de ces quarante dernières années pour ne pas dire plus ont mis à mal les équilibres, etc., etc.…

La violence, ce n’est pas seulement les bombes sur Dubrovnik, ce sont aussi les effets de la Théorie du choc. La ville et par conséquent son architecture devrait d’abord servir les intérêts de tous les êtres vivants qui y vivent, indépendamment de toutes autres considérations (notamment en terme de cupidité). À partir de cette aspiration, nous pouvons disserter sur la nécessité de raser tel quartier devenu insalubre alors qu’il était plein de vie (le Rôtillon par exemple) ; redonner vie à des quartiers qui étaient précédemment en marge de la ville et qui avaient d’autres fonctions (la rénovation des entrepôts du Flon), l’entretien des quartiers historiques et des monuments, etc. Et bien entendu, la construction de nouveaux bâtiments qui seront peut-être un jour admirés.

Pour la petite histoire, j’ai passé ma petite enfance au Grand-Pont 18 qui appartenait à ma grand-mère paternelle. Saviez-vous que depuis les entrepôts du Flon, un élévateur montait les wagons marchandises jusque sur le toit du bâtiment où se trouve la FNAC. Il y avait là une plaque-tournante qui permettait le raccordement aux voies du tram pour les acheminer à la gare du Lausanne — Échallens – Bercher (soit une ligne de chemin de fer privée surnommée la Brouette d’Échallens) pour y être convoyée dans l’arrière-pays.

Ma mère, née en 1912 se souvenait que des vignes existaient à Chauderon et à Georgette (places aujourd’hui assez centrées de Lausanne), ce qui marquait certaines limites de la ville. Appartenant à une famille d’artisans, elle jouait avec les autres enfants au bord du Flon qui était encore à ciel ouvert à partir du bas du site des entrepôts du Flon. Pendant la grande dépression, elle se souvenait des brouettes de billets de banque allemands qui y étaient déversés au ruclon !(ruclon = régionalisme vaudois définissant un dépotoir).

, le 17.06.2013 à 11:14

@ToTheEnd En ce qui concerne le “développement des espaces verts”: J’ai habité et habite dans 5 endroits: Fontenay s/Bois (F-94) pavillon—rue avec jardins – => Plus de jardins, constructions. Fontenay s/Bois (F-94) pavillon—rues avec jardins privés et publics à profusion (j’en avais un) => ZUP – zone triste, Batiments de mauvaise qualité – Plus d’espaces/zones verts – béton outrancier – CCial – RER – Autoroute A86 – pas de voies piétonnes – densité de population. Montreuil (F-93) – appartement – zone bétonnée multiple – construits sur “Jardins des grands Pêchers” – Béton, cité des Maliens – pas de commerces – plus d’espaces verts. Nogent s/Marne (F-94) appart centre ville – marché superbe, vivant => remplacé partiellement par immeubles – Bords de Marne dénaturés – circulation très difficile le soir – Pontault-Combault (F-77) pavillon – 3000 habitants en 1970—zone mixte agricole /PME => 39000 en 2013 – plus ou presque d’espace libre – construction en hauteur – transports en commun pas à la hauteur. Zones vertes en développement, humm humm…

, le 17.06.2013 à 11:24

Il se trouve que je suis aussi allé a Prague en 1969 et après, Venise de nombreuses fois, Bruges il y a quelques années, Dubrovnik juste avant la guerre, Barcelone la merveilleuse, Bratislava, Vienne qui m’émerveille toujours autant, mais aussi Miami et ses dangers à partir de la 8e Rue. Les villes historiques européennes intelligemment conservées m’attirent plus que les métropoles bétonnées sans âme.

, le 17.06.2013 à 15:46

@ToTheEnd

Un bidonville n’est pas forcément un camp rom d’aujourd’hui. celui que j’ai vu vivre était fait de baraques en briques creuses faites à la libération, et bien organisé.

quand à argumenter avec l’avancement des forêts sur les terres agricoles pour contredire le bétonnage à mort d’une ville et la suppression des espaces verts intra-muros, faut oser.

même à Paris ou il y a encore de gros espaces verts, je n’ai pas entendu que le bois de boulogne se soit vachement étendu au détriment des constructions. Bref, le summum de la mauvaise foi ;-)

Je te rassure aussi, bien qu’ayant passé ma petite enfance dans une ancienne écurie en centre ville (considérée comme insalubre, sauf par ses habitants) je n’ai pas vécu dans ce bidonville (relis) Pas tout le monde peut naître et vivre dans un appart bourge ou une villa, alors ton petit couplet méprisant sur mon vécu…

Enfin, je ne ne vois pas la différence entre

raser un quartier insalubre et lépreux du 18eme squatté par des misérables pour mettre du béton

et

raser un bidonville “en dur” des années 45-50 pour y mettre du béton. Les bidonvilles font aussi partie intégrante des villes et de leur histoire.

L’important, c’est ce qu’on met à la place, une fois rasé.

, le 18.06.2013 à 00:55

La densification des zones urbaines est toute simple: les gens ont quitté les campagnes pour les villes et il a fallu les loger. Comble de l’absurde, plus ils ont été nombreux a vouloir s’établir en ville, plus les prix du m2 se sont envolés, plus on a construit et plus on a bétonné (c’est si bien dit).

Mais en fait, si c’était a refaire, on ferait tout mieux, tout plus intelligemment et surtout, ça serait parfait… Bien sur, il aurait peut-être fallu en fusiller quelques uns a l’entrée de la ville et qui avaient le toupet de ne pas comprendre qu’on était déjà bien assez en ville… Mais que veux tu, le prix de la munition a augmenté proportionnellement au droit des râleurs de râler… Forcément, y a déséquilibre.

Bref, il y a eu surenchère sur des biens immobiliers en ville et dans certain cas, un abus de bétonnage a l’insu de notre plein gré… Mais en même temps, a l’évidence, c’est ce que les gens ont voulu (sauf pour 4% de la population qui voulait autre chose mais qui n’a pas réussi a l’obtenir… Dommage!).

Heureusement, maintenant, on a LC… Vivement que capitaine pédalo s’en aille, capitaine anti-béton est en embuscade!