Entreprendre de lutter contre l’illettrisme, un Club Service agissant comme une ONG y consacrera tous ses efforts cette année sur la planète.

Certains pensent que c’est un problème de pays en développement, la réponse tient en deux mots : que nenni.

Et la tâche est d’autant plus rude que ce fléau mondial est aussi à notre porte.

À Paris, des études pointent que 50 à 60 000 migrants souhaitent apprendre le français pour seulement 25 000 demandes satisfaites. Dans les 33 centres sociaux et socio-culturels parisiens, chaque année, ce sont près de 5000 demandes qui, faute de place, se voient refusées.

D’ailleurs, il ne faut pas confondre illettrisme et analphabétisme .

Ici, les illettrés sont des français qui ont développé des stratégies d’évitement ou de contournement pour, surtout, ne plus avoir affaire avec l’école ou toute forme d’apprentissage scolaire. Ils en ont gardé les pires souvenirs, mais on a tendance à faire un joyeux mélange et à tout regrouper sous cette appellation, alors que les problèmatiques sont très différentes (Merci Chère Marie pour cette définition)…

Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg, car les chères têtes blondes ou grisées sont tout autant affectées ou presque.

Selon l’INSEE en 2011, en France, 7% des adultes de 18 à 65 ans sont illettrés dans une société de plus en plus tournée vers l’écrit, fut-il imagé, voire iMagé.

L’amélioration existe pourtant, même si elle est très lente, ils étaient 9% en 2004.

Largement supérieurs à l’offre publique, les besoins en matière d’apprentissage du français (de deux à cinq mille heures sont nécessaires, selon le niveau initial…) ne peuvent être absorbés par les seules associations.

Une voie originale, différente, pour tenter d’améliorer les choses est l’ASL-Accompagnement Socio-Linguistique, qui requiert, de fait, moins de temps.

C’est la voie que j’ai choisie.

Dans notre arrondissement de l’Est parisien, beaucoup des apprenants ont envie de travailler le français à l’écrit, mais ne maîtrisent pas bien l’oral… Ce n’est donc pas que de l’apprentissage linguistique, car il est mêlé à un travail de socialisation : bref, il s’agit de rendre notre public autonome par rapport aux démarches de la vie courante. Et contribuer ainsi à son intégration dans l’espace social et citoyen, en maîtrisant des compétences de communication orale.

On peut également citer : choisir un bon produit dans les rayonnages de la supérette voisine, prendre rendez-vous chez le médecin, ce qui permet un acquis de compétences assez facilement transférable à d’autres styles d’écriture ou de démarches, plus administratifs par exemple.

Mais aussi comprendre l’école où vont les enfants, et c’est vraiment une place centrale à accorder. Il convient de traiter des droits inaliénables garantis par la République, aborder les devoirs de chacun et le respect de la loi, et par exemple s’acquitter de ses impôts…

Un jour comme les autres…

J’ai suivi moi-même une formation de quelques jours, qui se prolonge par des échanges de groupe avec d’autres formateurs, car on ne passe pas facilement de la pratique d’un enseignement de style MBA à la découverte de ce que nous ressentons comme inné, voire universel, alors que ce n’est pour nous qu’un simple acquis social, construit dès notre petite enfance, même si c’est essentiel.

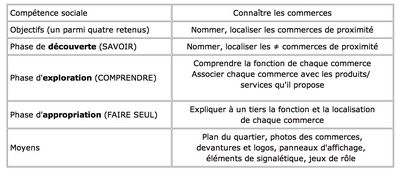

En fait, on s’efforce de respecter la progression pédagogique suivante, et, par exemple :

Agrandir pour mieux lire

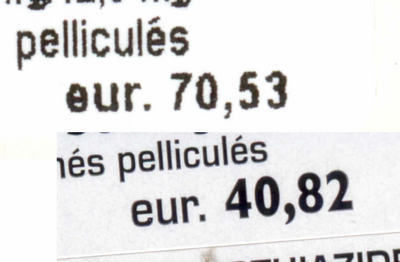

Par la suite, en partenariat avec certains commerçants, on l’étend à l’examen des emballages, étiquettes de produits, captures d’écran des caisses rapides, lecteurs de carte, etc.

Déjà pour expliquer le « 2+1 », et le faire retrouver dans divers prospectus, il m’a fallu un certain temps.

Où ça se complique c’est avec la question suivante lequel est le plus cher au kg ?

Même un bon cukien doit y regarder à deux fois.

Quant à choisir le paquet qui contient le plus de pâtes… la plupart se trompent.

Tous les deux font 500 g.

Tous n’ont pas ce sésame vert.

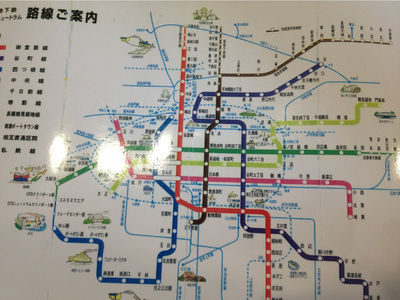

Nous avons aussi dans les quartiers Nord-Est un nouveau service de transport en commun, le tram.

Prendre un titre de transport n’a jamais été simple à Paris, tout au moins depuis la mise en service des automates de vente.

Je suis sûr que si je leur donne ce plan de métro, certains vont s’efforcer de retrouver la fameuse ligne T3b de tram.

Cela permet ensuite de comprendre les emballages de médicaments, les consignes visuelles affichées, les précautions d’emploi et posologies, les dates de péremption, le rapport princeps/génériques, etc.

Deux boîtes, même quantité, même composition

Le prix du princeps n’est pas le même que le générique…

Un grand moment a été de tenter d’expliciter un formulaire d’inscription à la cantine scolaire : il m’a fallu relire trois fois le « nota bénêt (sic!) » de cinq lignes en bas de page avant d’espérer avoir compris.

Essayer de le transposer en wolof ou en français courant, c’est presque le même combat.

Même s’il existe un site de référence avec des outils appropriés, je préfère utiliser mes propres photos, vidéos et présentations : la prise de rendez-vous avec mon médecin généraliste a été un grand moment, vous avez vu plus haut la main de ma pharmacienne. Le son de la prise de rdv a été découpé pour répéter les étapes avec “SoundtrackPro”, j’ai donné deux vieux téléphones pour faire le jeu de rôles, etc. Pour les présentations, je pioche souvent des méthodes ou tours de passe-passe par là

L’incidence culturelle n’est pas à oublier ou méconnaître.

Notre groupe a visité l’an dernier le Musée du Louvre qui met à disposition des associations ou groupes d’insertion un accueil et un accompagnement remarquables.

Une réflexion a retenu mon attention : une sri-lankaise, en France depuis 20 ans n’avait jamais visité un musée, et devant la foule diversifiée qui faisait la queue sous la pyramide à l’entrée, a dit:

- C’est drôle, ils sont comme nous.

Le travail préparatoire sur les œuvres qui vont être (re-)découvertes cette année est intéressant et prêterait à sourire s’il ne révélait les fossés qui restent à combler : la plupart connaissaient la Joconde.

Mais les commentaires spontanés sont croustillants, extraits :

- Elle est presque belle ;

- Ils ne sont pas riches, elle n’a pas de bijoux ;

- Ce n’est pas une photo ;

- Elle a les cheveux longs et ondulés comme moi ;

- Elle a fini de travailler, de broder avec des fils de laine, elle croise les mains ;

- Son voile est léger.

Évidemment, il ne s’agit pas de retrouver une analyse du niveau d’un Daniel Arasse …

oOo

Aujourd’hui, une menace plane sur ces activités : alors que, jusqu’à maintenant, les centres sociaux étaient libres de définir les modalités de fonctionnement de leur enseignement, en octobre 2011, le Ministère de l’Intérieur a publié deux décrets.

L’un est relatif au niveau de la langue française requis pour les postulants au séjour ou à la nationalité, ce qui me semble justifié dans son principe et ses exigences, même si les modalités de contrôle sont variables selon le lieu, l’autre a créé un label qualité , un de plus, «_FLI®-Français Langue d’Intégration_» pour les organismes de formation.

Cet opus d’une soixantaine de pages est un monument de pur jargon administrativo-burlesque.

Bien entendu, les auteurs de ces documents ont un avis différent de ce que les acteurs de terrain pensent… Mais je me dois de vous le faire connaître, si vous le souhaitez.

Ce label ne se limite pas seulement aux formateurs salariés de structures professionnelles chargées d’enseigner le français aux migrants dans le cadre d’un contrat avec la préfecture. Il vise aussi les structures associatives et leurs intervenants bénévoles, avec tout un tas d’exigences, de règles et d’objectifs réducteurs et procéduriers, propres à décourager ces mêmes bénévoles, voir particulièrement à ce propos les pages 48 à 54, les apprentis et leur encadrement.

Certains disent même que c’est pour mieux marchandiser cette formation, à l’instar de ce qui se pratique dans nombre de pays voisins. En tout cas, les Centres Sociaux de Paris ont réagi .

Nos ateliers ne sont pas de simples cours de langues, ce qui rétrécit considérablement l’ambition, in fine, d’intégration et leur mettre des bâtons dans les roues n’est sans doute pas une vision constructive.

Mon vrai plaisir est d’entendre une dame, qui n’osait pas me regarder il y a deux mois, me dire en arrivant, et à l’heure, maintenant :

- Bonsoir, Monsieur “Saluki”.

Liens appropriés :

Guide à l’attention des organismes de formation candidats ICI

Information préalable à la candidature ICI

Formulaire de candidature au label qualité FLI ICI

Document de visite d’audit ICI

Formulaire de renouvellement du label qualité FLI ICI

, le 18.02.2013 à 06:39

Saluki,

J’aime beaucoup l’idée de cet apprentissage global : comprendre le contenu et vérifier la quantité. Remarque, moi, je crois que j’aurais tendance à préférer la bouffe des apprenants à la mienne :-)

Quant au principe de déterminer le prix au kilo, je n’arrive pas forcément à faire acquérir cette habitude à nos jeunes au pair, pourtant (presque) tous avec bac en poche lorsqu’ils débarquent !

Mais je mettrais quand même une autre lettre ici ;-)

Excellente journée et bonne continuation dans cette tâche aussi exigeante que satisfaisante je suppose.

, le 18.02.2013 à 08:19

Salut Saluki,

Bravo pour ton engagement, je trouve ça magnifique et surtout immensément utile.

Quant à la fin de ton article, c’est une mode actuellement de tout vouloir formater et réglementer, même au niveau de la formation.

Je te rassure, c’est partout pareil.

Et le terme de marchandiser revient également dans un de tes pays voisins.

Bref, bravo à tous ceux qui, comme toi, s’engagent dans ce combat qui ne sera jamais complètement gagné, mais même des petites victoires font plaisir.

, le 18.02.2013 à 08:49

Honte à moi : comme quoi c’est souvent le cordonnier qui a besoin d’un ressemelage !

, le 18.02.2013 à 09:13

Un complément, hélas accessible en totalité que pour les abonnés du quotidien Le Monde : analphabétisme chez les cadres

C’est dans le n° daté de dimanche -lundi.

, le 18.02.2013 à 09:18

Bel engagement, belle initiative. Je suis admiratif.

À propos d’illettrisme, j’ai lu assez étonné un article du Monde de Dimanche.

Édifiant … hélas

, le 18.02.2013 à 14:03

@ Ysengrain

Je ne comprends pas l’intérêt du commentaire n°6. Il reprend en effet un texte du Monde pour lequel tu donnes un lien dans le commentaire n° 5.

Passer par ton lien aboutit à l’article original, tandis que le commentaire 6, reprenant le même texte, est complètement illisible (pratiquement aucun saut de ligne, perte des repères fournis par les chapeaux, ou par l’italique pour les citations, …). En gros, tu supprimes toute la valeur ajoutée apportée par le secrétaire de rédaction ;-((

En outre, il y a un problème de respect du droit d’auteur. On n’est pas censé citer intégralement un article de presse, à ma connaissance.

Selon moi, le lien que tu donnes en 5 est parfait, tandis que le commentaire en 6 est contreproductif !

, le 18.02.2013 à 14:13

@michel gaboly Le contenu du lien est réservé aux abonnés au journal Le Monde. M’en apercevant j’ai inclus l’intégralité du texte.

, le 18.02.2013 à 14:55

Michel et Ysengrain, je vais vous mettre d’accord :

[mode humour “on”] Vous êtes dignes de figurer dans ‘mon public ou dans celui cité dans “Le Monde”. En effet, je donne le lien plus tôt vers cet article dans le commentaire @4 en complément, purement du au hasard, de mon humeur du jour. La citation intégrale ne peut se faire que par courriel privé. N’est-ce pas Cher Y? [\mode humour “off”]

, le 18.02.2013 à 16:25

Mais où Saluki trouve-t-il le temps pour toutes ses activités???

, le 18.02.2013 à 17:25

@ Saluki

Contrairement à ce que tu suggères (mode humour on, heureusement), j’avais repéré ton lien vers l’article. ;-))

Simplement, je ne voulais pas vexer Ysengrain en ne lui faisant qu’une remarque négative, d’autant plus que notre désaccord ne porte que sur la forme.

@ Ysengrain

J’ignore si le fait que l’accès soit réservé aux abonnés est limité dans le temps, mais je peux lire tout l’article sur le site du Monde, alors que je ne suis pas abonné.

@ Ysengrain bis (18h44)

Merci d’avoir enlevé l’ex commentaire 6, en laissant les 2 liens (le tien et celui de Saluki), bien suffisants ;-))

, le 18.02.2013 à 18:44

Afin d.en finir avec cette controverse sans intérêt en regard de l’investissement remarquable décrit dans le billet de Saluki, j’ai détruit le commentaire en cause.

Désolé d’avoir été incompris ou maladroit.

, le 18.02.2013 à 18:53

Arnaud

Mes journées sont comme les tiennes : 36 heures, dont 48 consacrées à ce et ceux que j’aime.

L’article du Monde est passé en libre accès quand le nouveau n°, daté de mardi à été mis en téléchargement pour les abonnés.

, le 18.02.2013 à 19:06

Et un petit exercice pour bien finir la journée. Essayez de lire à votre vis à vis le passage ci-dessous : l’oral ne sert pas à grand chose ici pour comprendre. Il faut bien l’écrit .

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.

De ce mariage, est né un fils aux yeux pers.

(*pers = entre vert et bleu, on ne prononce pas le s).

Monsieur est le père, Madame est la mère.

Les deux font la paire.

Le père est donc le père sans être Lepère,

puisqu’il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère.

Aucun des deux n’est maire.

N’étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d’impair en signant Lamère.

Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire.

On continue…

Il sera le maire Lamère, aux yeux pers,

fils de Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère.

Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère,

vient du bord de mer et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils.

Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère,

ne trouvent que le maire et Lepère,

père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s’y perd !

On dira après que le français n’est pas compliqué !

, le 18.02.2013 à 19:14

Excellent, ce dernier commentaire! Et excellente ta démarche! Je suis admiratif!

, le 19.02.2013 à 15:15

@ saluki

Si tu ne connais pas cette dictée, elle devrait t’intéresser ;-))

Un sot à cheval porte dans un seau peu large le sceau du roi. Le cheval trébuche et l’étroit seau tombe.

Au début, les gens sont contents d’avoir écrit correctement « sot », « seau » et « sceau ». Puis ils se demandent comment écrire le mot qui suit « les 3 » (1 sot + 1 seau + 1 sceau, cela fait bien 3 objets). À l’oral, le premier réflexe est que les 3 entités chutent, mais d’une part, aucun moyen ne permet de transcrire cela, et d’autre part compter 3, c’est additionner des choux et des carottes.

L’astuce consiste à se rendre compte que l’expression « peu large » n’est pas naturelle, et est donc à prendre comme un indice : « peu large », c’est donc « étroit », ce qui amène à la solution !