Chapitre I

DING ding…

Le tram s’arrête dans une secousse brusque. De son perchoir, le contrôleur clame :

« Pfauen ! », et me regarde en haussant le sourcil. Je pose une main sur ma poitrine.

« C’est à moi que vous parlez ? »

« Mais oui, ma petite, à toi, ne m’as-tu pas dit que tu cherchais le théâtre ? »

« Heimplatz, c’est ici ? »

« Heimplatz, Pfauen, c’est pareil. Le Schauspielhaus », ajoute-t-il en posant sur moi un œil sceptique, « est juste là. » Et il l’indique d’un pouce impérieux.

Il doit penser que, en tant que comédienne, je ne fais pas le poids. Comme tout le monde, il voit en moi une petite fille. Et une petite fille dans ce lieu de perdition qu’est encore pour tant de gens un théâtre…

Je descends avec un dernier sourire et un hâtif :

« Merci. »

Mon sac de toile est lourd mais, depuis des mois que je le porte, je ne le sens plus. Je me dirige vers l’entrée. Je grimpe jusqu’à la caisse. Quelques personnes font la queue pour acheter des billets. Je me poste derrière la dernière, une femme bien habillée qui jette sur moi un coup d’œil intrigué ; et une fois de plus je tremble. Cela fait huit jours que je suis en Suisse ; je devrais cesser d’avoir peur, mais les raisons de craindre se pressent toujours dans ma tête. Et si Lemberger n’était pas là ? Et si on m’emmenait à la police ? Et si on me ramenait à la frontière ?

Quand c’est enfin mon tour, je me dresse de toute ma hauteur et je dis, dans mon allemand que j’essaie, depuis huit jours, de rapprocher du dialecte qu’on parle ici :

« Pouvez-vous m’indiquer où je peux trouver M. Lemberger ? »

« M. Lemberger ? »

« Oui, il est… comédien, metteur en scène… »

« Ah ! M. Lindtberg, vous voulez dire ? Leopold Lindtberg ? »

« Oui, M. Lindtberg. »

« M. Lindtberg n’a pas de temps à perdre avec des enfants. »

La plupart du temps, le fait d’être restée petite et de paraître douze ou treize ans, alors qu’en réalité j’en ai dix-neuf, bientôt vingt, me rassure. C’est à cette apparente juvénilité que je dois d’avoir eu la vie sauve, plus d’une fois, même. Mais à des moments comme celui-ci, cela m’agace.

« Je ne suis pas une enfant. Mes parents sont des amis, et… »

Elle soupire, lève les yeux au ciel, désigne d’un geste la queue qui s’est allongée derrière moi.

« Je n’ai pas le temps, les gens attendent. Sortez, tournez à gauche, vous arriverez à la rue Zeltweg, l’entrée des artistes est là, essayez. »

« Merci, Madame. »

Et je m’éclipse, vite, avant qu’elle ne pose la main sur le téléphone, car elle a un téléphone, elle.

Je trouve l’entrée des artistes. Je me poste sur le trottoir d’en face pour reconnaître le terrain. Des gens entrent et sortent, il suffit de pousser la porte pour qu’elle s’ouvre, et il ne semble pas y avoir de gardien à l’intérieur.

Je me risque. Pas de gardien.

Je tends l’oreille. Des voix proviennent d’en haut, des voix proviennent d’en bas. Il faut choisir. Je monte.

J’arrive sur un palier, je pousse la porte.

Je suis dans un espace assez grand et vide. Un coup d’œil me suffit : c’est une sorte de foyer entre les coulisses et le théâtre. Par une porte ouverte, j’entrevois une rangée de fauteuils, j’entends des voix sonores qui viennent de la salle. Je risque un pas, deux, j’entre.

Je m’assieds dans le fauteuil le plus proche.

Je commence par n’écouter que distraitement. Et tout d’un coup, une phrase venue de la scène pénètre le brouillard de fatigue et de peur dans lequel je suis plongée :

« Une fille de quinze ans ne doit pas courir les forêts, à pareille heure. Je vais lui parler sérieusement. »

Une fille de quinze ans ne doit pas courir les forêts…

Toute la tension qui m’a fait aller de l’avant, « courir les forêts » l’œil sec pendant des mois, tombe d’un coup. Je rêvais de cet instant, mais je désespérais de jamais le vivre. Maintenant que m’y voilà, les larmes coulent, silencieuses, et je ne suis soudain plus capable de les arrêter. Je pleure sur mes parents, sur mes frères et mes sœurs, sur notre théâtre. Perdus, tous.

« Quelque chose ne va pas ? »

Une jeune femme se penche au-dessus de moi, sa voix est à peine audible, et je n’ai même plus la force d’avoir peur.

« Je… Je… Je voulais parler à M. Lem… Lindtberg », c’est tout ce que je trouve à chuchoter.

Elle pointe du doigt vers un spectateur solitaire, assis deux ou trois rangs derrière un petit groupe installé au milieu de la salle autour d’une table et d’une petite lampe.

« Je ne sais pas s’il aura le temps… C’est lui, vous voyez, il regarde la générale d’Ondine. Ce soir, c’est la première… »

« J’ai vingt ans. »

Cela impressionne davantage que dix-neuf et demi et cela coupe court au ton maternel dont elle use pour me parler.

Elle lève un sourcil incrédule, mais ne commente pas. Elle se contente d’un :

« Je suis Veronica. On m’appelle Nicki. »

« Moi Ella. »

Nous nous serrons la main, nous regardons un instant en silence ; notre mutuelle contemplation est interrompue par un énergique :

« Entracte. Cinq minutes, j’ai bien dit cinq, de pause café ! », venu de la petite table du metteur en scène installée entre les fauteuils, autour de laquelle se meuvent des silhouettes indistinctes.

Nicki sourit.

« Votre chance, vous allez pouvoir parler à Lindtberg. »

Je me tourne. Il est en train d’approcher entre les fauteuils.

« Salut, Nicki », lance-t-il.

« Bonjour, Lindi. Cette jeune femme te cherche. » Les yeux de Leopold Lemberger, devenu Lindtberg et même Lindi, se posent sur moi.

« Bonjour », il me tend la main. « Je suis Lindtberg. »

« Je suis Aurélia, la fille cadette de Menachem Frohberg, tout le monde m’appelle Ella, et mon nom de scène est Ella Berg », dis-je d’une traite en lui tendant la main à mon tour. Il la prend, fronce le sourcil.

« Frohberg ? Comment… ? »

« C’est une longue histoire. J’ai traversé la Pologne et l’Autriche à pied pour arriver jusqu’ici. »

« Et Menachem ? »

« Ma famille a été arrêtée. Tous, sauf moi. Et peut-être ma mère, mais, si elle est encore libre, je l’ai perdue. »

« Ils sont… Ils sont… ? »

Je comprends ce qu’il n’ose demander.

« Je ne sais pas s’ils sont morts. Mes trois frères, mes deux sœurs… Les nazis les ont emmenés. Nous étions en tournée, ma mère était allée à Varsovie pour la journée. Elle n’est pas revenue, car j’ai attendu longtemps. Mon père a réussi à me cacher à la dernière seconde, tous les autres avaient déjà été emmenés… »

Les larmes montent, je les retiens, mais on les perçoit dans ma voix. Lindtberg me met une main sur l’épaule.

« Et tu es venue jusqu’ici », son ton a complètement changé, et il me tutoie.

« Il en faut peu pour que j’aie l’air d’une petite fille et, jusqu’à la semaine dernière, je me suis fait des tresses et j’ai joué les fillettes. C’est grâce à cela que… » Je déglutis, mais les larmes risquent de gicler, je préfère en rester là.

« Tu es probablement bonne comédienne, vu la famille dont tu sors. » Il se tourne vers Nicki. « J’ai connu son père à Vienne, il a épousé une comédienne, leur troupe est l’une des meilleures du théâtre yiddish. »

« Lindi, ton café ! », appelle un jeune homme qui doit être un assistant ; il approche, une tasse à la main.

Nicki me fait un signe amical et s’en va à pas pressés. Lindtberg prend la tasse.

« Nathan, je te présente Ella Berg, la fille d’un ami. Fais-moi le plaisir de l’emmener au Pfauen et de lui faire servir à manger. » Il extirpe un billet de cinq francs de sa poche revolver, le tend au jeune homme et il se tourne vers moi. « Lorsque vous aurez terminé, Nathan te ramènera ici et, après la fin de la générale, on verra ce qu’on peut faire. Aujourd’hui, avec cette première, on ne pourra pas combiner grand-chose, je le crains. »

« Enchanté, Mademoiselle », fait Nathan avec une courbette, comme si nous étions dans un salon. « Je suis Jonathan Burkhard, dit Nathan, à votre service. »

La première chose que je remarque chez Nathan, c’est qu’il boite. Il me dépasse d’une bonne tête, il a les cheveux abondants, noirs et raides, dont les mèches lui retombent sur le front, et de grands yeux d’un bleu intense. C’est un beau garçon. Mais ce dont je me souviens surtout au cours de cette première rencontre c’est sa gentillesse. Il me traite comme une dame, me prend le bras comme on fait avec un malade, nous allons poser mon sac au vestiaire, puis nous nous dirigeons vers le Restaurant du Paon, ou Pfauen, qui se trouve dans le même bâtiment, une simple porte permet d’y accéder.

« Tu… Vous… êtes assistant ? »

« Tu. Pour quelques mois. En principe, je devrais être soldat. J’ai eu un accident, et j’ai pensé que je pourrais rendre service ici pendant ma convalescence. »

« Quel genre d’accident ? »

« Ma Jeep a explosé. »

« Ta Jeep a explosé, comme ça ? »

« Oui, je pense, et mes supérieurs pensent que c’est “ comme ça ” et pas parce qu’elle aurait été sabotée. J’ai été éjecté, j’ai eu une jambe et quatre côtes cassées. »

« Tu es comédien ? »

« Non, j’apprends la médecine. Mais j’ai plusieurs amis qui ont à faire au théâtre. Un lointain petit-cousin est musicien ici, Paul Burkhard, c’est lui qui m’a suggéré de me rendre utile. La plupart des hommes valides sont au service militaire, le théâtre manque sérieusement de bras. »

« Et tous ceux que j’ai vus sur la scène ? »

« Allemands, Autrichiens, Tchèques, juifs pour la plupart. Ils ont fui Hitler. S’ils n’avaient pas ce travail, on les expulserait. La Suisse ne veut pas les entretenir à ne rien faire. »

Je rumine cela jusqu’à ce que nous soyons installés à une petite table. Je me laisse tomber sur un siège, et soudain la tête me tourne. L’odeur de la nourriture…

« Qu’est-ce qu’il y a ? Tu es toute pâle ! »

Je fais un effort, tant pis pour ma fierté.

« Je n’ai rien mangé depuis hier. »

Il ouvre la bouche, renonce à parler. Il prend le menu.

« Qu’est-ce qui te ferait plaisir ? »

« Une soupe ? »

« Excellent ! Une soupe. Et quoi d’autre ? »

« Ce n’est pas trop cher ? »

Il secoue la tête avec un petit sourire.

« Ne t’occupe pas de ça, tu veux une roesti ? C’est une spécialité de chez nous. Des pommes de terre avec de l’oignon. Ce sera sans viande, je n’ai pas de coupons, et toi non plus. »

Je fais oui de la tête.

Il commande, me sert un verre d’eau.

« Comment cela se fait-il que tu n’aies pas mangé depuis hier ? »

« Je n’avais plus d’argent, et plus rien à vendre. Après être entrée en Suisse, j’ai été logée par une paysanne dont la sœur allait accoucher et avait besoin d’aide. Je suis restée chez elle jusqu’à hier matin. Elle m’a donné quelques sous, mais elle était pauvre aussi, et… »

La soupe arrive, elle est épaisse, dieu merci. Et on me donne une tranche de pain pour l’accompagner. Je m’efforce de manger lentement. Nathan me fixe sans rien dire, tout en mangeant, lui aussi, une soupe.

Lorsque cela va mieux, que le sang revient dans ma tête, je finis par poser la question qui me brûle les lèvres.

« Tu crois qu’ils vont m’expulser ? »

« Pas nécessairement, si… Quel âge as-tu ? »

« Bientôt vingt ans. »

Il ouvre de grands yeux.

« Je sais, je sais… Beaucoup de gens sont enclins à aider les enfants, alors que les adultes… qu’ils crèvent, ils s’en fichent. J’ai accentué. »

« Tu as une profession ? »

« J’étais comédienne. Enfin, j’apprenais. »

« Et tu viens de loin ? »

« De Pologne. »

« De Pologne ? ! Mais comment as-tu fait ? »

« À pied, la plupart du temps. »

Des images terrifiantes tournent dans ma tête, les mots ne viennent pas. Nathan fronce le sourcil et ne pose plus de question. Il couvre d’une main longue et soignée ma main aux ongles cassés d’une propreté douteuse, et je n’ai même pas la force d’être gênée. Un être humain que je n’ai pas besoin de craindre me touche presque affectueusement ; depuis six mois, j’ai parfois rencontré, en plus de beaucoup de brutalité, de la générosité, de la bienveillance, mais pas de tendresse. Une fois de plus je dois retenir les larmes qui menacent.

Nous finissons de manger en silence. Nathan me reprend le bras et me raccompagne dans la salle. Il retourne à ses affaires, et je reste là, dans le fauteuil, trop étourdie pour suivre ce qu’ils disent sur scène, je me détends dans ce cocon…

« Ella ! »

Je sursaute. Nathan est penché sur moi.

« Ella, la générale est terminée, M. Lindtberg veut te voir. »

« Je… »

Je dois avoir l’air perdu, parce que Nathan me soulève presque de mon fauteuil, me soutient d’une main sous le coude et coince derrière mes oreilles les mèches qui sortent de mon chignon, qui doit être moribond. Il y a beaucoup de douceur dans son regard.

« On va voir ce qu’il dit, mais je ne pars pas. Je t’attends », murmure-t-il sur un ton encourageant.

Il me conduit jusqu’à un bureau.

« Où habites-tu, Ella ? », me demande Lindtberg après m’avoir fait asseoir.

« Nulle part. Je suis arrivée ce matin. »

« Mais… Où as-tu dormi la nuit dernière ? »

« Dans une cahute vide. Les paysans qui m’ont aidée m’ont donné quelques sous en prenant congé. »

« Tu n’as plus d’argent ? »

« Non. Avec ma dernière pièce, j’ai pris le tram, pour qu’en ville on ne me remarque pas trop. »

« Et comment pensais-tu vivre à Zurich ? »

L’irritation dans sa voix m’effraie. Il va me renvoyer. Je rassemble mes forces.

« Monsieur Lemberger, lorsque les nazis sont venus, qu’ils ont saccagé notre théâtre et emmené ma famille, mon père m’a cachée dans l’armoire des costumes, et la dernière chose qu’il m’a dite avant qu’on ne l’emmène à son tour, c’est : “ Va à Zurich, au Schauspielhaus, chez Lemberger. ” C’était… C’était comme un testament, et depuis six mois, à chaque humiliation, à chaque terreur, à chaque privation, je me suis répété : “ Je vais chez Lemberger. ” S’il vous plaît, ne me renvoyez pas chez les nazis. »

Pendant que je lui parle, et je ne suis à vrai dire pas sûre de savoir ce que je lui dis précisément, je le fixe, et je vois une panoplie de sentiments passer sur son visage. Lorsque je me tais, il est horrifié.

« Te renvoyer chez les nazis ! Pour qui me prends-tu ? La police des étrangers, en revanche… Il va falloir qu’on te trouve quelque chose. » Il se tait longtemps.

« Je sais ! Ou plutôt, j’ai une idée. »

Il sort. Nathan attend dans le couloir, je le vois se détacher de la paroi.

« Ah, Nathan, tu es encore là, c’est parfait. Trouve-moi Nicki. »

La porte se ferme, et j’entends leurs voix sans distinguer les mots. Quelques minutes passent, et Lindtberg revient. Nicki, manteau boutonné, chapeautée, son sac à la main, l’accompagne.

« Ella, Nicki va t’emmener chez elle. »

« Mais… je ne voudrais pas… »

Nicki m’arrête d’un geste.

« Mon mari est soldat quelque part dans les Grisons, chez moi il y a de la place. En attendant de trouver une solution définitive, je vous emmène. »

Lindtberg lui met une main sur l’épaule.

« Merci, Nicki. »

« Ce n’est rien. Vite, Ella, il faut que je sois revenue dans moins de deux heures pour me maquiller. »

.......

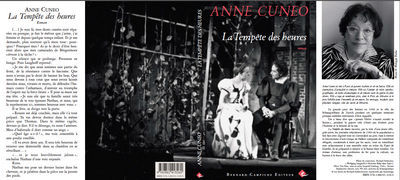

© Anne Cuneo et Bernard Campiche

Extrait de «La Tempête des heures». Bernard Campiche éditeur, 1350 Orbe (Suisse)

Parution: Suisse 20 janvier 2013; France printemps 2013.

, le 15.01.2013 à 04:38

Je ne savais même pas que tu étais sur un nouveau roman…

J’aime beaucoup ce début, et me réjouis déjà de lire la suite.

J’ai lu (avec un peu de difficulté) également ton JPEG et le sujet du livre en quatrième de couverture.

Entre mon grand-père qui ne voyait de beau que la Suisse en 40, et le retour de bâton qui nous a montrés beaucoup moins jolis que cela, je lirai avec intérêt où se situent Lindtberg, Nicki et Nathan, et certainement beaucoup d’autres.

Vivement le 20! Faut que je me grouille de finir mon Ferrari!

, le 15.01.2013 à 11:10

J’aime beaucoup, comme d’habitude. Il est distribué en Belgique ? Ou faut-il passer par le web ?

, le 15.01.2013 à 13:11

Excellent, merci Anne ! pis la suite, on la trouve ou? (en numérique, bien entendu)

, le 15.01.2013 à 13:57

Merci Anne pour cet extrait et merci de nous faire partager vos écrits!

, le 15.01.2013 à 14:22

Merci Anne pour cette eau à la bouche.

, le 15.01.2013 à 14:29

Ou de l’avantage d’avoir son anniversaire au mois de mars :-)

Merci Anne pour cet extrait, je me réjouis de la suite ! Et quand Marie reviendra-t-elle ?

, le 15.01.2013 à 16:13

Merci pour les compliments et la curiosité. Pour l’instant, hors de Suisse, il faut commander à http://www.champiche.ch. Vers avril-mai, il y aura une édition française.

, le 15.01.2013 à 20:08

Pas d’internet ce matin. Heureusement, sinon j’aurais raté mon rendez-vous.

Madame le Chevalier des Arts & Lettres, je n’ai jamais douté que vous fussiez digne de recevoir ce titre : cette “mise en bouche” me conforte dans mes convictions.

Bon, je vous ferai dédicacer ce roman dès que je l’aurai certes, mais à l’occasion de la prochaine cukDay que certains ont annoncé.

, le 15.01.2013 à 22:31

quices quadi çà.

Merci Anne pour cet avant goût de lecture future.

, le 16.01.2013 à 09:52

Chic, une édition française !

Merci Anne pour cette mise en bouche…

z (Vivement le printemps, je répêêêêêêêêêêêêêête : quoique je n’aie rien de personnel contre l’hiver)

, le 16.01.2013 à 14:12

Merci pour cet ces premières pages incitant à un achat au plus tôt :-) Je pensais aller me procurer l’ouvrage à la librairie Romanica, mais c’était avant d’apprendre qu’après Payot Zurich il y a quelques années, elle aussi allait malheureusement fermer ses portes ces prochaines semaines (auxartsetc. et NZZ).

On n’aura donc bientôt plus que les quelques rayons de bestsellers chez Orell Füssli (où les livres francophones sont passés d’un tiers d’étage à une surface 10x moindre l’automne dernier).

Il va finalement quand même falloir que je me procure un Kindle ou autre e-reader un de ces jours si ça continue… :->

Dans tous les cas, beaucoup de succès avec ce nouvel ouvrage ! :-)

, le 16.01.2013 à 20:24

Pardon pour la réponse tardive, j’étais en France, sans internet.

En écrivant ce livre, et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que cette période du printemps 1940 a été très particulière pour tous les Suisses. C’est d’ailleurs ce qui m’a incitée à écrire cette histoire: tous ceux avec qui j’ai parlé ou dont j’ai lu ou vu les interviews dépeignent un moment unique, pour toute la Suisse, mais encore plus particulièrement pour les Suisses allemands. Depuis sept ans, Hitler disait qu’il construirait le grand Reich avec tous les Européens de langue allemande, il tentait de gagner les esprits pour qu’on lui ouvre les portes (comme cela a été le cas en Autriche). Les Suisses alémaniques ont, à plus de 90 % toujours été hostiles à cela.

Lorsqu’en mars 1940 les Allemands ont envahi le Danemark, ils ont déclaré qu’avant la fin de l’année il n’y aurait plus un pays neutre en Europe. Les Suisses ont pris ça aussi pour eux, comme de juste.

Puis début mai est venue l’invasion de la Belgique et de la Hollande, la destruction de Rotterdam, et la prise d’une partie du territoire par des parachutistes, une nouveauté absolue dans l’esprit des gens. Donc un débarquement éclair au bord de la Limmat était possible.

Pendant tout ce printemps, les Suisses se préparaient, non seulement à résister, mais aussi à cacher des gens qui seraient plus en danger que d’autres, et il a régné pendant quelques semaines ou mois une unité, une fraternité tout à fait exceptionnelle dans la population ordinaire dont ceux qui l’ont vécue ont gardé la nostalgie jusqu’à leur dernier jour: des contemporains de ton grand-père aussi différents de lui qu’Anne-Marie Blanc, comédienne zurichoise, ou Ettore Cella, réalisateur TV italo-zurichois, ou Max Bollag, zurichois «réfugié» à Lausanne, en parlaient encore cinquante ans plus tard, parce que je crois que ç’a été un moment absolument unique.

C’est ce qui m’a donné envie d’explorer et de décrire une parcelle de ce moment.

Tout cela ne doit pas être confondu avec les actions de certains politiciens et des marchands, de soupe ou de canons qu’ils fussent.

, le 19.01.2013 à 13:21

Merci Anne, je sens que je vais encore une fois passer un agréable moment : vivement le printemps ;)