La réflexion ci-dessous paraît sous une forme un peu plus courte dans le prochain numéro de la revue Culture en jeu (qui se veut un des porte-voix des artistes, et qui est centrée sur les créateurs, l'argent et le public), et vous en avez ici la primeur; elle a été inspirée par la lecture répétée d'articles se posant des questions qui se résument en deux grands thèmes:

Est-ce que Google (internet, Facebook, X…, Y…, Z…) nous rend idiots?

Est-ce que l'utilisation d'internet (de Google, de Twitter, de X…, de Y…, de Z…) affecte notre mémoire?

Les variantes sont nombreuses, la préoccupation toujours la même.

Eloge du changement

L’écriture…? «Elle ne produira que l’oubli dans l’esprit de ceux qui apprennent, en leur faisant négliger la mémoire. En effet, ils laisseront à ces caractères étrangers le soin de leur rappeler ce qu’ils auront confié à l’écriture, et n’en garderont eux-mêmes aucun souvenir.»

Et que dire de la lecture? «Lorsqu’ils auront beaucoup lu [les gens] se croiront de nombreuses connaissances, tout ignorants qu’ils seront pour la plupart, et la fausse opinion qu’ils auront de leur science les rendra insupportables dans le commerce de la vie.»

Résultat? «Je n’ai aucun espoir pour l’avenir de notre pays, la jeunesse de chez nous qui prendra le commandement demain est insupportable, ignorante, simplement terrible.» (1)

En un mot comme en cent: toutes ces nouveautés ne peuvent que conduire l’humanité à sa perte, mieux vaut s’en passer.

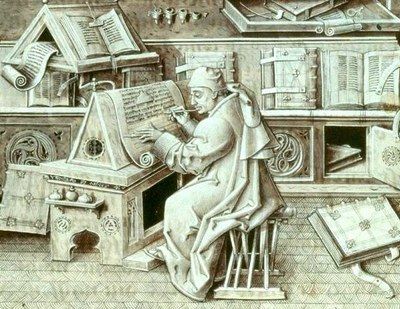

Les auteurs de ces profondes pensées? De grands amateurs de classiques parlant de la littérature de gare? De grands calligraphes parlant de la chose imprimée? De grands imprimeurs au plomb parlant de l’édition informatisée? De lecteurs assidus de livres parlant des tablettes de lecture?

Non. Ces textes sont de Platon citant Socrate (470-399 av. J.-C.), et on parle ici de cette grave menace pour l’avenir de l’humanité: l’introduction de l’écriture, et de son corollaire, la lecture.

Depuis…

Depuis, nous n’avons guère fait mieux.

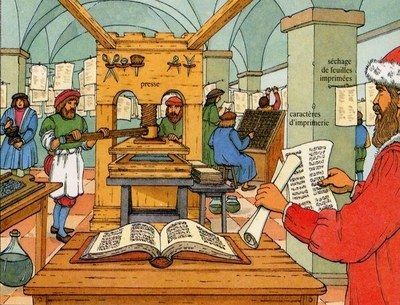

La soussignée a eu l’occasion de suivre (dans les livres) la lutte acharnée de la Sorbonne, au début du XVIe siècle, contre, à choix, l’imprimerie (ça répand de mauvaises idées, la Réforme par exemple), l’alphabétisation du petit peuple (pour son bien, mieux vaut ne pas lire, ça leur troublerait les idées), l’usage du français pour la chose écrite, l’enseignement du grec (c'est plein d'hérésie, traduit en clair: gros risque, ça permet de savoir ce que dit vraiment la Bible), etc., etc. Rabelais, Marot, Garamond, Lefèvre d’Étaples, Augereau et les autres ont représenté la première génération qui a souffert, a été persécutée, parce que d’autres considéraient qu’il fallait contenir la nouvelle menace pour la survie de l’humanité: l’imprimerie. (2)

Voici une imprimerie vers 1500 (Image Musée de l'Imprimerie de Rebais)

Et voici un atelier d'imprimerie aux alentours de 1780-85, par le peintre Léonard Defrance. (Image Musée de Grenoble)

A chaque fois qu’un média nouveau a fait son apparition, à chaque nouveauté (et cela, nous l’avons vu, depuis l’antiquité), les tenants de la pratique établie gémissent: c’est la fin de la culture, c’est la fin de l’intelligence. Ainsi l’apparition du télégraphe, puis du téléphone, allait rendre les gens paresseux, l’apparition du cinéma allait les rendre inertes, immoraux, criminels…

Dans de tels discours, il n’est jamais question du fait qu’il en va de même pour toute activité humaine: une certaine dose ou quantité est bénéfique, une autre dose (trop ou trop peu) maléfique, et il peut se trouver des gens qui pervertissent l’usage de n’importe quel outil: un marteau peut servir à planter les clous pour construire une magnifique maison ou à fracasser le crâne de l’homme qu’on assassine.

Atelier de composition à Alençon, 1949 (Photo J. M. Provost)

Atelier d'impression en 1955/56 à Saint-Michel-en-Priziac (carte postale signée Jean) L'imprimerie fonctionne sur le même principe depuis cinq siècles environ, et le monde ne s'est pas écroulé – pas à cause d'elle, en tout cas, et la mémoire humaine a continué à accumuler (ou pas) selon les mécanismes propres du cerveau.

Craintes et résistances

Nous sommes, dans nos pays, des grands admirateurs du «fait main», et l’avons investi d’une charge morale, essentiellement, à mon avis, parce que nous avons oublié ce que cela implique de faire fonctionner toute une société «à la main». Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’éloignement du «fait main» dans sa conception ancienne est allé en croissant et a atteint une accélération perceptible à l’oeil nu avec l’irruption de l’électronique et de l’informatique.

L’électronique a créé une révolution dans les mœurs d’abord, puis dans la technologie, dans tous les domaines, et cette fois l’accélération a été telle qu’il est impossible de l’ignorer. En vingt ans, on a informatisé la technique pour ainsi dire dans son ensemble. Y compris l'information.

Salle d'impression de l'Imprimerie Conelli, Paris, en 2011 (photo Monika Bielskyte)

Tout cela serait positif.

La résistance est, comme toujours, venue (consciemment ou inconsciemment) de la crainte d’une minorité, généralement puissante, que l’innovation lui ôte ses privilèges. Une fois que les élites ont trouvé comment tourner l’innovation à leur profit, la résistance vient alors de ceux qu’on sacrifie à sa mise en œuvre. Le rêve de l’humanité était que la mécanisation, l’accroissement de la productivité qui en découle, libéreraient pour les humains du temps pour les loisirs et des richesses pour en jouir. Cela ne s’est réalisé que très partiellement. Le système de production a changé, le modèle économique est toujours le même: on produit plus vite avec moins de travail, mais la richesse produite reste entre les mains d’une minorité. Pour la majorité, le «temps libre» se traduit par le chômage d’une portion croissante de la population, pendant que ceux qui travaillent croulent sous le poids de la tâche.

Les craintes et les résistances s’expriment souvent de manière détournée. Ici encore, elles sont masquées par des soucis réels, mais qui n’abordent pas les questions de fond.

«L’utilisation d’internet affecte-t-elle notre mémoire?» Cette préoccupation qui fait couler des tonnes d’encre et mobilise des millions de pixels est particulièrement significative: Socrate l’exprimait déjà à propos de l’invention de l’écriture et de l’apparition des premiers textes écrits. Et si on peut se poser la même question à vingt-cinq siècles de distance au sujet d’une innovation, c’est qu’elle ne concerne pas premièrement la mémoire, mais les transformations qu’elle implique. Nous n’avons pas encore tiré de la révolution technologique les conclusions qui devraient en découler et qui aboutiraient à ce que les besoins de tous soient satisfaits.

La mécanique du cerveau

On se demande si la TV, si internet nous rendent idiots, moins curieux, plus passifs. Des séminaires entiers se penchent sur la question de savoir si cela agit sur notre cerveau – implication: c’est grave, docteur?

En fait, la télévision a permis de populariser la littérature mondiale en d’innombrables films, séries, etc. Il y a des émissions stupides, oui, mais ce n’est pas fatal: l’existence de chaînes comme Arte, comme certaines chaînes de la BBC en Angleterre, comme la chaîne culturelle scandinave, comme MSNBC (chaîne politique) aux Etats-Unis montre qu’on peut avoir un vaste public tout produisant des émissions de qualité. Ce n’est pas la télévision qui rend idiot: c’est l’usage qu’on en fait. C’est la décision fatale de construire les programmes en fonction de l’audimat qui en abaisse le standing, car cela revient forcément à se mettre au niveau du plus petit commun dénominateur. Au lieu d’éduquer, on conforte les téléspectateurs dans leur situation (quelle qu’elle soit). On vise les «neurones disponibles» pour les accaparer au profit de la publicité, plutôt que de les faire fonctionner au profit du téléspectateur lui-même.

Cela est tout aussi vrai pour internet.

Il y a certes sur internet beaucoup de blabla inutile ou même nuisible. Mais il y a aussi des bibliothèques entières à portée de souris, des millions de livres qui ne demandent qu’à être lus, d’innombrables dictionnaires qui ne demandent qu’à être consultés: sur écran si ça ne vous pose pas de problème, ou sur papier, ils sont le plus souvent imprimables.

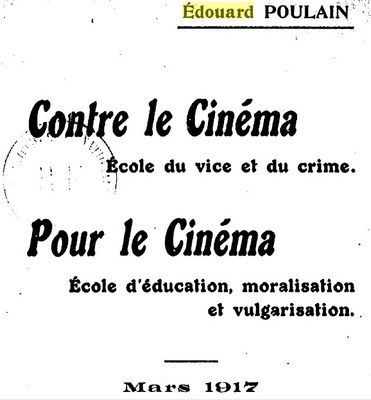

Le titre d’une publication de 1917 que je vous invite vivement à lire (grâce à internet c’est possible) résume parfaitement le dilemme:

Tout est dit dans ce titre contradictoire (3)

On pourrait utiliser un titre similaire pour un traité sur la télévision ou sur internet.

Quant à savoir si la mécanisation, l’électrification et l’informatisation de la communication influent sur le cerveau, la réponse est claire: certainement. Le psychologue américain James Flynn nous apprend, au bout d’une grande enquête internationale pour mesurer le quotient intellectuel moyen dans de nombreux pays, que pendant tout le XXe siècle, les performances intellectuelles moyennes des populations, leur quotient intellectuel, ont augmenté de deux à trois points par décennie. Un record dans l'histoire de l'humanité, et ce n'est pas fini. (4)

La mémoire s’est un peu déplacée et désormais, pour reprendre une phrase qui ornait récemment le fronton de la British Library de Londres, «la culture ce n’est pas de tout savoir, c’est de savoir où trouver ce qu’on aimerait savoir.»

On ne se souvient ni «moins», ni «plus» qu’autrefois, on se souvient autrement. On retient les grandes lignes d’une question, l’essentiel, on délègue certains détails à Yahoo, à Google, il suffit de savoir où les trouver, pas besoin de s’en encombrer la tête.

Ce n’est pas le fait qu’on lit plutôt sur papier ou plutôt sur écran qui est important. C’est le fait qu’on lit. C’est que le téléphone portable, les tablettes, les ordinateurs permettent de lire n’importe où en cas de besoin ou d’envie, c’est qu’on a un choix plus vaste que dans n’importe quelle bibliothèque.

Bref, comme dit Hamlet, c’est-à-dire Shakespeare, «rien n’est bon ou mauvais en soi, tout est dans l’idée qu’on s’en fait». (5) Et j’ajoute, tout est dans l’usage qu’on en fait, et dans le cadre socio-économique dans lequel cela se développe.

-------------------------------------

(1) Platon, «Phèdre».

(2) Une fois n’est pas coutume, je vais me permettre de renvoyer à mon livre «Le Maître de Garamond» pour les détails, éditions Bernard Campiche, iTunes ou Apple store (pour iPhone et iPad).

(3) Vous trouvez ce livre sur le site Gallica, sous le nom de son auteur, Edouard Poulain.

(4) «Are we getting smarter? Rising IQ in the Twenty-First Century», Cambridge: Cambridge University Press, 2012

(5) Shakespeare, Hamlet, acte 2, sc. 2

, le 14.08.2012 à 05:46

Je me souviens que dans mon enfance et mon adolescence, les adultes bien-pensants disaient pis que pendre des BD … A chaque génération son bouc-émissaire …

, le 14.08.2012 à 06:28

J’ai l’impression, peut-être que je me trompe, que le problème est, depuis l’avènement de la TV, puis des médias électroniques, que seul une minorité tire profit culturellement de ces médias. La masse s’abrutit devant les écrans publicitaires des grandes chaînes (jusqu’à 20 minutes par heure!).

Il n’y a qu’à voir la fréquentation d’Arte…

Cela dit, tout est dans le titre de l’écrit d’Edouard Poulain en effet, et qu’est-ce que je suis content d’avoir Google and co pour avoir la réponse en 3 secondes à mes questions et aux questions de mes enfants, lorsque je ne sais pas.

Et comme je ne sais pas très souvent…

Merci pour cette réflexion!

, le 14.08.2012 à 08:01

Je suis aussi de cet avis que l’humain s’abrutit devant les écrans publicitaires des grandes chaînes (jusqu’à 20 minutes par heure!). C’est pour cela que je me suis toujours interdit d’acheter une TV.

Pour internet, il est possible que cela soit bénéfique. Beaucoup qui n’ont pas le courage de se déplacer jusqu’à une bibliothèque peuvent faire les recherches avec les moteurs internet. J’ai néanmoins peur que cela ne compense pas la dégradation de l’éducation nationale française.

, le 14.08.2012 à 08:30

Bel article …

, le 14.08.2012 à 08:38

Je corrobore ce que viennent d’écrire successivement Macramé, François et Alain. Anne, tu poses de bonnes questions.

Une cependant me préoccupe: qu’on le veuille ou non:

– “Correspondre” dans Facebook par exemple nécessite de se fondre dans un moule modèle, forcément limitant: on y devient sans doute “pyjama serré”

– Être abonné au journal dit “de référence” en France, Le Monde” comporte la réception d’un infâme torchon “M”, hebdomadaire truffé de pubs pour des montres hors de prix (“vous savez Monsieur m’a dit une vendeuse du Printemps, ces montres ne donnent pas l’heure, elles vous la vendent !!), de vacuité abyssale – le dernier exemplaire contenait un soit disant “Louvre en abyme”. Ils ne connaissent même pas le sens du mot abyme – où ils se sont sévèrement abimés ;•DD Donc même Le Monde se TF1ise

À qui se fier ma bonne dame ?

Paraphrasant François, je suis toujours content d’avoir à portée de main (iPhone), un dictionnaire, une encyclopédie, de quoi noter une réflexion.

Anne, ta citation de fin d’Hamlet me va bien. Je ne crois pas avoir régressé depuis la possession de ces objets et l’accès permis.

, le 14.08.2012 à 09:08

Merci Anne.

, le 14.08.2012 à 11:15

L’aubergiste valaisan, dont François faisait l’éloge hier, ne se pose pas toutes ces questions… ;¥)

Mon papa ébéniste disait : “L’outil n’est rien sans la main”. C’est vrai aussi pour les iTrucs, comme ce l’était auparavant pour la varlope.

Merci Anne de tes remises à l’heure.

, le 14.08.2012 à 11:24

Michel Serres défend l’idée que l’invention de l’imprimerie a bien affecté notre mémoire, mais de façon positive : c’est cette externalisation de notre mémoire dans le livre qui aurait permis, selon lui, de libérer nos fonctions cognitives et le développement de la science à partir du 16e. On pouvait certes, nous dit-il, assister debout et sans prendre de note à un cours magistral au XIIe siècle, et être capable de le restituer mot pour mot des années après (ça m’en bouche un coin !) ; nous avons perdu cette capacité, pour en gagner d’autres qui constituent ce que l’on pourrait appeler l’esprit scientifique. D’une manière générale, c’est toute l’histoire de la technique que Michel Serres relit de cette façon : depuis les premiers bifaces qui sont l’externalisation du poing de l’homme préhistorique et qui augmentèrent ses capacités, jusqu’aux portables actuels de la “petite poucette” (c’est le titre de son dernier livre) qui pianote avec ses deux pouces. Je trouve que son parti-pris résolument optimiste le conduit parfois à une certaine mauvaise foi, et je suis comme Anne plus mesuré, mais son approche est très intéressante et nous apprend beaucoup (en tous cas elle est très utile aux grincheux du “c’était mieux avant”.

, le 14.08.2012 à 14:54

Dans les milieux de la publicité, on distingue entre arrosage large et arrosage ciblé: lorsque tu arroses large (par exemple tu distribues un prospectus à 1 million d’ex.), tu comptes sur un retour de 1 à 2%, si tu as beaucoup de chances 3%. Lorsque tu arroses ciblé, tu as des retours jusqu’à 25 %, parfois même plus.

Je reproche au taux d’écoute, une notion à partir de laquelle toutes les grandes chaînes de TV sont faites, de provoquer l’arrosage large. Je me souviens d’une enquête que la TV alémanique avait finalement cachée au public (mais a circulé en interne); elle démontrait que sur cent ménages visés par l’arrosage large, plus de la moitié avaient ouvert leur poste, mais ne prêtait que peu ou pas d’attention à ce qui s’y passait. Dans un émetteur comme Arte, comme ZDF en Allemagne, ou même BBC World, on vise un public spécifique. Mais ces chaînes-là reçoivent moins de moyens, BBC World étant l’exception parce qu’elle n’est pas financée en solo, mais avec le pool de toute la BBC.

Où je veux en venir? Des chaînes comme Arte ont une audience moins importante, mais fidèle. Si on faisait confiance au public au moins une partie du temps, on aurait une audience un peu plus petite, mais mieux informée. Je sais que je prêche dans le désert, j’ai dit ça pendant tout le temps que j’ai travaillé à la TV, en vain…

, le 14.08.2012 à 15:03

Je ne connaissais pas cette théorie de Michel Serres, mais nous sommes bien d’accord. Il reste des gens qui lisent ou entendent quelque chose une fois et qui s’en souviennent jusqu’à la moindre virgule, ils sont nés comme ça… Et ça ne les empêche pas d’avoir la capacité d’apprendre par ailleurs. Ce sont les chanceux, mais ils vont en se raréfiant, à mon avis.

J’imagine qu’on peut cultiver cette faculté de mémoire. Le comédien Wolfgang Langhoff, à qui on demandait comment il avait fait, une certaine fois, pour apprendre le rôle titre de Peer Gynt (un des plus longs du répertoire) en trois jours, avait répondu qu’il y avait des techniques pour cela, héritées de l’époque où la chose écrite était rare, et qu’il avait, pour sa part, pu apprendre ces techniques. Cette réponse, que j’ai lue récemment, a été faite il y a quelque 60 ans.

Il est possible que ce type de techniques se soient complètement perdues maintenant, au profit d’une délégation aux livres de la mémoire non immédiatement utile.

Y a-t-il un comédien pour répondre parmi les lecteurs de cette humeur?

, le 14.08.2012 à 15:47

Bonjour Anne

Il y a 15 ans je suis allé suivre une conférence faite par l’institutDale Carnegie

sur des techniques de mémoires, ce trouvaient dans la salle des élèves ayant suivi un training et des personnes s’intéressant à cela, je fus épaté des résultats, ils ont demandés à toutes les personnes de dire une phrase, j’en avais inventé une pas piquée des hannetons, j’ai attendu d’être le dernier pour la redemander à un des élèves pris au hazard et il me la répétée mot pour mot; bluffant.

, le 15.08.2012 à 08:53

Bonjour,

Quel est cette “chaîne culturelle scandinave” ?

Merci

, le 15.08.2012 à 08:55

Débat intéressant. J’avoue que je soupçonne la tévé d’abrutir malgré tout un peu : j’en ai été une victime pendant quelques années, zappant désespérément en quête d’une nourriture intéressante, j’ai aussi avalé bien plus de cochonneries que je l’aurais voulu, mais impossible d’éteindre l’étrange lucarne qui possède un tout de même très mystérieux pouvoir d’attraction. Au dernier déménagement, j’ai imposé l’abandon du téléviseur dans le salon, je voulais pouvoir lire tranquillement, dîner devant les images de famine en Afrique ou d’attentats ici ou là ne me satisfaisait plus trop, donc, une tévé dans chaque chambre, mais pas dans la pièce commune. Au final, personne ne la regarde plus (dans notre chambre, il n’y en a plus, et junior qui est un grand garçon ne l’utilise plus que pour jouer ou regarder des DVD), bon débarras. J’ai par contre regardé l’autre soir la finale olympique du 4×100 masculin, en préambule de laquelle j’ai été choqué d’entendre, en entier, deux fois la marseillaise et une fois le star spangled banner en moins de 3 minutes, une première marseillaise en l’honneur de la médaille d’or du perchiste, puis les deux autres hymnes presque immédiatement derrière pour le début d’un match de sport collectif avec un ballon, ça fait beaucoup, je trouve (en tout cas, je ne sais pas trop pourquoi, ça m’a indisposé et conforté dans mon opinion sur la tévé vecteur de bourrage de crâne, et pas que pour vendre de la lessive).

Quand à internet, le problème, c’est que quand Google ne trouve pas, ça n’existe pas, donc s’ils décident de censurer quoi que ce soit, ça sera tout simple et complètement transparent. Et puis internet, c’est une mémoire à très court terme : combien de vos si nombreux signets pointent encore sur une page d’un site qui existe encore ? Ça m’est arrivé récemment, pour l’article d’aujourd’hui, j’ai fait un tour dans mes signets du dossier “vélo”, le plus ancien avait à la louche 7 ans (d’ailleurs, ça serait un indicateur intéressant à avoir, ça, l’âge des signets), date supposée (mais quasi certaine) des premiers signets de ce dossier, et bien de nombreuses sources d’informations jugées suffisamment intéressantes pour être bookmarkées se sont définitivement taries, ou alors, elles coulent encore, mais suite à un glissement de terrain, à quelques millimètres, kilomètres, parsecs de là où elles se trouvaient précédemment, soit le nom de domaine à changé, soit le site est passé à une nouvelle architecture du passé faisant table rase, soit que sais–je, mais toujours est–il que dans ce dossier contenant une vingtaine de signets, au moins cinq sont passés à la trappe, ce n’est pas rien je trouve…

Donc internet, oui, pour les grandes maisons, genre la BNF ou autres sources institutionnelles, c’est un puits de mémoire, mais tout le reste, cette somme considérable de connaissances et de savoirs est à durée extrêmement limitée, il suffit que pour une raison ou une autre un nom de domaine ne soit pas renouvelé pour que pfuit, plus rien !

z (ça fout les chocottes, je répêêêêêêêêêêêête : quoi ? j’ai oublié…)

, le 15.08.2012 à 09:57

J’étais à Stockholm l’an dernier, et dans ma chambre d’hôtel j’ai vu une chaîne qui transmettait une interview de Salman Rushdie, puis passait «Cinema Paradiso», puis transmettait un débat sur un sujet culturel, dont j’avoue que je n’ai pas tout à fait saisi le centre, mon suédois est très approximatif. J’ai demandé quel était ce programme, et on m’a dit «C’est la chaîne culturelle». Le soir suivant, dont j’ai encore attrapé une émission, était également dédié à la culture. J’avoue ne pas savoir exactement comment s’appelait cette chaîne, mais on me l’a désignée avec tant de fermeté, que j’ai pensé que tous les Scandinaves la connaissent. Ai-je assumé quelque chose de faux? Cela ne change pas mon propos… mais bon, si j’ai fait une erreur de jugement, pardon.

, le 15.08.2012 à 11:42

C’est vrai pour tout un pan de l’information, que j’assimilerais à l’arrosage large. Mais il faut que j’insiste: plus que la TV, internet peut être très différent selon comme tu l’utilises. Je vais te donner des exemples testés par moi, pour être sûre de savoir de quoi je parle.

a) Les dictionnaires: il existe sur internet de grands dictionnaires que je consulte gratuitement à condition de m’y inscrire – dictionnaire des synonymes, dictionnaire italien-italien, italien-français, anglais-italien, dictionnaires techniques, dernières éditions de l’Encyclopedia Britannica avant celle qui est en vente, Webster, Littré, D’alembert-Diderot, TLFi, etc. – et je ne parle pas de ces pseudodictionnaires qui ne sont que des véhicules publicitaires avec une minidéfinition comme excuse, mais de vrais grands dictionnaires que l’on peut consulter aussi sur papier, mais dont il n’existe pas de version Mac en informatique (je n’ai malheureusement pas le temps de chercher les liens à cette minute).

b) Il existe des bibliothèques entières, que je consulte régulièrement: Internet Archive, Gallica, British Library (une petite partie des livres pour l’instant, ils viennent de commencer), etc. On peut également consulter WorldCat.org, qui vous indique quelle bibliothèque proche de vous a le livre que vous cherchez, et j’en passe, sans doute des meilleures…

c) Il existe des sites pour les cartes historiques, pour les costumes, pour la cuisine, pour l’horticulture, pour… pour… pour…

On en revient à paraphraser le titre du livre d’Edouad Poulain: Contre Internet, école de l’éphémère et du crime, Pour Internet, école d’éducation, moralisation et vulgarisation.

En fait, on peut presque dire que Internet est encore jeune, que ça va décanter, les choses éphémères disparaîtront, mais l’essentiel restera, même si ce n’est pas la BNF

, le 15.08.2012 à 13:34

Citation de Francesco Panese, professeur de sociologie à l’Université de Lausanne, tirée d’un article du Temps de 2008.

«Toutes les grandes transformations des techniques de communication ont modifié nos capacités cognitives. Aujourd’hui, grâce à sa plasticité, le cerveau prend peu à peu la forme d’Internet lui-même, privilégie le zapping, la rapidité, la concentration immédiate sur des contenus précis, pertinents, courts. Cette ergonomie nous encourage à lire davantage, à avoir accès à plus de contenus de qualité. Je ne vois pas de danger à cette évolution.

En revanche, je vois un danger dans l’ignorance qui entoure le statut des textes que nous lisons sur le Web. Internet fait de plus en plus l’impasse sur la notion d’auteur. On tombe dans l’instant et sans effort sur des textes qui semblent avoir été signés par des mains invisibles. On oublie ainsi la notion d’auteur, du travail préalable de compréhension, de validation des contenus, de débats contradictoires qui ont abouti au final à un livre ou à un article. La dimension critique de la connaissance passe ainsi la trappe. Il est ainsi possible de distinguer les étudiants qui comprennent que le savoir est relatif, qu’il a une épaisseur, une origine, une temporalité. Alors que d’autres se contentent de braconner sur Internet pour y accumuler des définitions et des citations, sans savoir d’où elles viennent. Pardonnez-moi l’analogie, mais ils se contentent de lire des étiquettes de pots de confiture en oubliant qu’il a bien fallu quelqu’un pour faire ces confitures. Internet est donc un magnifique outil, mais il ne faut pas négliger les connaissances nécessaires à sa bonne utilisation.».

Autre piste intéressante et originale :

Une recherche a été faite sur la facilité de lecture et de mémorisation de textes et articles en fonction de la police de caractère utilisée. C’est assez fascinant : moins la police de caractères est lisible, mieux l’on retient. Pourquoi ? Parce que la mémorisation est plus efficace si on lui donne un peu plus de temps. Or internet est du zapping, de la rapidité, de la brièveté. La question à se poser est, selon moi, de comparer quels medias permettent le mieux la mémorisation, l’acquisition de connaissances.

Phrase-clé à retenir de cet article : la difficulté durcit le muscle cérébral, alors que la facilité ne durcit que la confiance.

, le 15.08.2012 à 18:59

Il est cela si tu décides qu’il est cela. Tu peux aussi passer des heures à explorer un seul site: c’est une question de caractère – face aux contenus, internet est ce que l’on en fait.

, le 15.08.2012 à 22:50

Merci pour cet article. À mettre en lien avec la série d’été de la semaine du Temps…..

, le 16.08.2012 à 14:06

D’accord avec toi pour l’obsolescence parfois trop rapide des signets, mais un signet périmé n’implique pas forcément que l’information n’est plus accessible. Dans l’un des cas que tu évoques, où le site a été réorganisé, la page (ou en tout cas l’information) peut être toujours présente.

Pour la retrouver, on peut faire appel à la recherche avancée de Google, qui permet par exemple de circonscrire une recherche à une période ou à un site particulier, d’exclure certains mots des pages de résultats, …

Malheureusement, trop de gens la négligent, n’ont pas suffisamment le réflexe de l’utiliser lorsqu’une recherche simple donne trop de résultats, voire en ignorent l’existence.

En outre, cette recherche avancée n’est plus aussi facile d’accès qu’autrefois. Jusqu’à il y a quelques mois, elle était directement accessible sur la page d’accueil de Google ou sur les pages de résultats.

Dorénavant, l’accès direct à la recherche avancée a été remplacée par « plus d’outils », dernier lien dans la colonne de gauche des pages de résultats. Ces outils supplémentaires sont moins puissants que n’était la recherche avancée. En particulier, ils ne permettent pas de limiter la recherche au contenu d’un seul site.

On peut pallier cette insuffisance en utilisant le mot-clef « site: » lors de la recherche. Par exemple si on a un signet périmé, relatif à une page consacrée aux colibris sur le site http://www.ornithoantilles.fr (inventé pour l’occasion), on pourra espérer retrouver les données en entrant sur Google « colibris site:www.ornithoantilles.fr ».

On peut également retrouver la recherche avancée ici.

Par ailleurs, pour les sites de référence, il n’est pas forcément nécessaire d’utiliser des signets. Leps.it par exemple est consacré aux papillons d’Europe. Le site est italien, mais il est en anglais. Il comporte principalement une iconographie remarquable, ainsi que des données sur les plantes nourricières des chenilles. Pour la plupart des espèces, on trouve une ou plusieurs images du papillon adulte, souvent accompagnées d’image(s) de la chenille, parfois de l’œuf et/ou de la chrysalide. Depuis 1 an ou 2, on peut également y trouver des vidéos consacrées à une espèce. Des signets sont ici pratiquement inutiles (sauf pour permettre à un tiers d’accéder à une page particulière, dans un email, ou au sein d’un autre site). En effet, on accède à l’information en sélectionnant une espèce, ou parfois une plante-hôte pour trouver quelles espèces y sont inféodées.

Dans un domaine qui intéresse un public bien + large, imdb.com est une encyclopédie consacrée au cinéma. Là encore point besoin de signet : on accède à l’information en entrant le nom d’un acteur, le titre (complet ou une fraction) d’un film. Dorénavant, il existe également une version française, imdb.fr, mais j’ignore si elle est aussi complète.

En quelques mots, Internet donne accès à une masse considérable d’informations, mais pour s’en servir de façon optimale, il faut conserver l’esprit critique (toutes les sources de sont pas de qualité égale, et c’est un euphémisme), et apprendre à faire des recherches efficaces, en faisant appel à la recherche avancée, ou à une combinaison de mots-clefs, afin d’améliorer la pertinence des résultats renvoyés.

Il ne faut pas non plus hésiter à utiliser des mots-clefs dans une autre langue : il y a quelques années, je recherchais la date de naissance d’un personnage historique. Le nom du personnage et « date naissance », n’ont pas abouti. J’étais avec des amis. L’un d’eux a suggéré d’utiliser plutôt « birthday », et cette fois Google m’a renvoyé l’info attendue !

, le 16.08.2012 à 14:27

Merci, Bigalo – CQFD!

, le 16.08.2012 à 14:28

@ Mirou: merci pour le lien, malheureusement Le Temps empêche les non abonnés de le lire.

, le 16.08.2012 à 18:05

Merci à toi surtout, Anne

, le 16.08.2012 à 18:50

Voici une conférence de michel serres… Un vrai délice.

, le 18.08.2012 à 11:21

Merci Anne, de rappeler ici ce débat qui agite les cénacles et entretient les controverses.

Il me semble qu’il est maintenant acquis que l’internet n’est qu’un moyen, transformateur comme tous les outils, mais in fine libérateur – au sens où il allège la tâche qu’il permet de réaliser. Ce qui est, à mon sens, plutôt en débat, c’est ce qu’on peut faire de cet outil: dans le domaine qui me concerne, l’éducation, on est encore loin de penser cet outil en terme d’avantages. Pour ma part, c’est réglé: je passe par internet pour déposer les documents, indiquer les sources, les recouper; mon métier est, intrinsèquement, de donner accès, à tous les sens du terme (c’est-à-dire cognitivement et pragmatiquement) à des connaissances et à leurs sources (c’est sans doute là une des différences fondamentales entre l’université et le secondaire ou le primaire: donner accès aux sources premières, et pas seulement aux connaissances qui en ressortent).

En vous lisant, toutes les réticences et critiques faites aux médias reprennent la vulgate critique (la télé abêtit), sans prendre en compte le fait soulevé par Anne que c’est son asservissement par les classes dirigeantes qui en fait ce qu’elle est: le contenu des médias est idéologique, et vise à maintenir une domination.

Pourtant, les moyens de se sortir de cet asservissement existent, si l’on comprend que l’essentiel est de se sortir de ce qui nous aliène le plus: l’actualité. Il suffit de considérer les informations reçues en se sortant de leur actualité (qui régit leur intérêt, leur soit disant pertinence) pour comprendre différemment le monde qui nous entoure et sa pléthore d’informations. C’est ce danger que craignaient les contemporains de l’imprimerie (non seulement faire circuler le savoir, dans l’espace, mais aussi maintenir sa circulation dans le temps).

La télévision a, depuis des années, son antidote: le magnétoscope! Il suffisait, et il suffit encore d’enregistrer pour regarder à tête reposée, et déjà toute la propagande actualitaire( j’invente le terme) s’étiole.

Le même antidote est possible pour contrer le peu d’empan temporel de l’information en ligne; la sauvegarder quand on la trouve intéressante, pour la retrouver plus tard.

Le Cloud est la dernière idéologie en vogue pour nous couper de la capacité à prendre du recul sur l’information reçue; une fois en ligne, toutes nos informations sont modifiables, subrepticement et massivement.

Mais stockées sur nos disques durs personnels, sur nos CD et DVD (et blue-ray), elles restent telles que nous les avons vues lors de leur première présentation. La clé, donc, est l’archivage, et plus les individus le comprendront, moins il sera tributaire des conditions technologiques dictées par les mêmes conglomérats qui ont intérêt à être les seuls à le maitriser. Les déléguer à nos institutions n’est pas suffisant: elles aussi ont fort affaire pour lutter contre des intérêts politiques à courte vue, qui organisent les priorités financières. Mais la folksonomie peut aussi fonctionner indépendamment des outils de commentaires en ligne, ou en tout cas en étant alimentés par des données que le Cloud peut avoir oubliées.

Théorie du grand complot? Non. Expérience et réflexion personnelle et professionnelle. J’ai beaucoup enregistré la télé pour en montrer la construction aux personnes que je formais; c’est incroyable ce qu’on voit littéralement une fois sorti du maelström du temps réel.

Une preuve: prendre un sujet des tous débuts de cuk, et voir ce qu’il en reste sur le web (je parie que Cuk, en tant qu’archive personnelle, devient plus fiable que le web au fur et à mesure qu’on recule dans le temps.

, le 18.08.2012 à 11:26

Pour tenter aussi modestement que possible de répondre à ta question, Anne, je dirais que les Internautes sont victimes du syndrome de la rue Gamma:

Ils savent tout sur les bio-détachants suractifs vantés dans la pub de mon enfance, mais ne savent pas comment, ni même pourquoi amidonner un col de chemise (idem pour ce qui est de repriser une chaussette trouée, même s’ils savent où en acheter une nouvelle paire made in India par des esclaves bossant pour se constituer une dot).

Internet offre la facilité de répondre rapidement à des questions, mais dans la plupart des cas, il n’incite pas les Internautes à en savoir plus, voire à mettre la main à la pâte: nous sommes passés de la bibliothèque des années 1990 à un sex-shop déguisé.

, le 18.08.2012 à 19:30

Désolée, mais ma réponse est toujours la même: internet est ce qu’on en fait, c’est un instrument, rien de plus. Ensuite, si tu en fais un sex-shop déguisé, c’en est un. J’en fais, moi, le moyen d’atteindre une bibliothèque universelle qui me sert tous les jours. Un exemple, en plus de ceux que Pat3 donne: je voulais planter un noyau d’avocat, j’avais oublié comment faire pour que ça marche – deux minutes, internet me l’a dit. Ça marche. Bien sûr, si j’avais voulu voir un film porno, j’aurais pu tout aussi vite. Je choisis de me servir d’internet pour autre chose. Internet ne t’incite ni plus ni moins à la curiosité qu’un dictionnaire ou un manuel en papier. C’est toi qui choisis. Je ne sais plus comment le dire.

, le 19.08.2012 à 22:27

Il n’est pas nécessaire d’être abonné au Temps pour lire cette série proposée par Mirou. Je suis simplement inscrit sur le site du Temps et ai pu lire toute la série…

Ceci dit, merci pour les réflexions bienvenues.

le pèlerin

, le 20.08.2012 à 23:43

Tenter de rédiger un commentaire sur l’excellent article proposé par Anne Cuneo est déjà un défi. D’abord parce que sa démarche intellectuelle est toujours “lisible” et parfaitement raisonnée. Ensuite, parce que les commentaires qu’elle provoque sont toujours intéressants et enrichissent souvent le sujet.

Ces commentaires m’auront permis de découvrir la Conférence de Michel Serres pour les 40 ans de l’INRIA, le 11 décembre 2007 à Lille sur le thème : « Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive ».

« Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents ! ». C’est ce que postule Michel Serres…

Cette conférence est un régal pour l’esprit. Je mettrai pourtant un bémol à l’optimisme du maître, ce qui revient à faire de même pour les propos d’Anne Cuneo.

Certes, les nouveaux outils de communication nous ouvrent un champ gigantesque de connaissance puisqu’une requête simplement formulée (en langage courant) sur Google nous renvoie instantanément la réponse attendue, de manière presque magique. En fait, il n’y a aucune magie en l’espèce mais un travail fabuleux sur les algorithmes de recherche à travers les milliards de pages enregistrées par le système.

Certes, cet accès instantané à la connaissance est un progrès immense dans l’histoire de l’Humanité et marquera une étape essentielle dans son développement, au même titre que l’écriture et l’imprimerie.

Est-ce pourtant suffisant pour considérer qu’elle nous rend plus intelligents ? Je n’en suis pas si sûr…

« Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine. » disait Montaigne. Croyez-vous que l’apparition avérée de dissertations ou de thèses qui n’ont été générées que par une succession de “Copier-Coller” sans aucune réflexion participe à l’amélioration de l’intelligence ?

Pour avoir lu « Internet rend-il bête ? » de Nicholas Carr (2010), je me retrouve parfaitement dans son analyse. Oui, l’Internet nous rend différents dans notre façon d’appréhender l’information. Nous butinons d’un “lien” à l’autre au fil des pages sans parvenir à fixer notre attention sur un texte ou un sujet précis. Comme il l’a constaté et décrit, je me suis retrouvé incapable de lire un livre d’un trait, en une nuit comme je le faisais auparavant.

Les messages des “Listes de distribution”, les flux RSS et maintenant les “Notifications” sur nos iBidules nous bouffent un temps de neurones disponible absolument délirant !

Il nous faut nécessairement revoir notre façon d’utiliser ce nouvel outil génial qui nous a été volontairement livré sans mode d’emploi…

C’est pourquoi je conclurai en appuyant la remarque essentielle faite par Anne Cuneo : oui, l’Internet est ce que nous en faisons. C’est peut-être là que notre intelligence doit se manifester, se développer et marquer un progrès.

Pour finir, remercions Michel Serres d’avoir eu l’honnêteté intellectuelle de nous rappeler l’histoire de la “Langue d’Ésope” : tout médium peut être la meilleure ou la pire des choses.