Le cadre historique d’abord.

Je ne saurais rien de Johann Rudolf Rahn si je n’étais allée l’autre jour, pour tout autre chose, dans la partie de la Bibliothèque centrale de Zurich appelée «Predigerchor», ou Choeur des prêcheurs.

Il faut vous dire que la place où se trouve la bibliothèque, Predigerplatz, était autrefois, avant la Réforme, occupée par le couvent des Dominicains (un des ordres de frères prêcheurs).

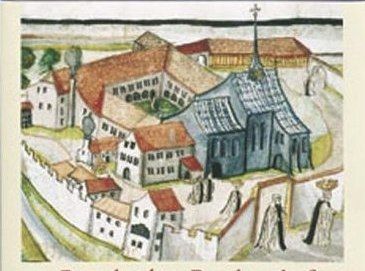

L'image représente la couvent des Dominicains, avec l'église encore entière (en gris), on remarquera que l'ensemble est fortifié; l'image date du XIVe siècle.

Après la réforme on a fait du lieu l’hôpital de la ville, puis l’hôpital a déménagé un peu plus haut sur la colline, et la bibliothèque a pris sa place. Elle s’appelle Bibliothèque centrale, car, au début du XXe siècle, elle a centralisé la bibliothèque cantonale, la bibliothèque municipale, ainsi que diverses autres petites bibliothèques, municipales ou privées, du canton de Zurich. Aujourd’hui, elle offre un catalogue comparable à celui d’une bibliothèque nationale, et soutient la comparaison avec celles des grands pays d’Europe.

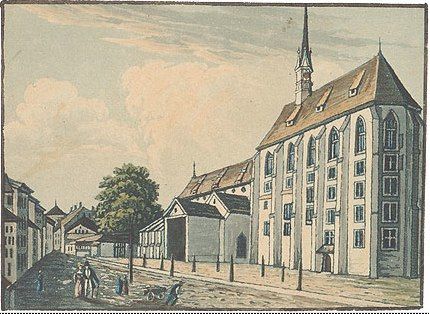

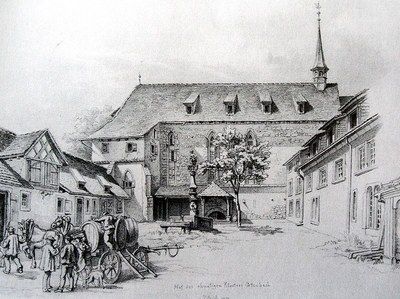

Le choeur vers 1840, avant la restauration (qui a entre autre rendu aux fenêtres, ici de hauteur irrégulière, leur hauteur originale).

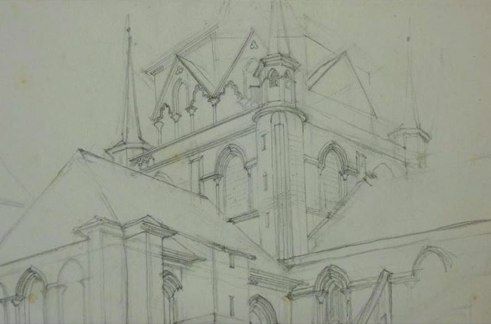

L’église des Dominicains est toujours là, mais transformée, et amputée de son choeur. L’église romane du XIIe siècle a été coupée en deux, cette opération ayant été facilitée par le fait qu'on a reconstruit le choeur en style gothique (entre 1315 et 1365), alors que le reste de l'église est resté roman; le chœur a vécu, en quelque sorte, une vie indépendante. On peut trouver des détails à son sujet ici, malheureusement en allemand seulement, mais les illustrations valent tout de même la peine.

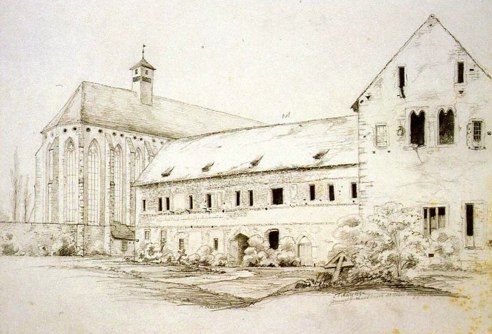

Le choeur (à gauche de l'image) dessiné par Johann Rudolf Rahn juste avant qu'il ne soit restauré, vers 1865. La partie du couvent encore présente sur le dessin (qui était en ruines) a disparu, elle a fait place à la bibliothèque.

Au 19e siècle il a été rénové, et lorsque la bibliothèque s’est installée sur le site, elle a occupé tout l’ancien hôpital, sauf l’église, mais y compris le chœur, qui n’était plus considéré comme un bâtiment religieux. A partir de 1919, le chœur, dont l'espace avait été divisé en cinq étages, a abrité les archives communales. Le dernier étage était la salle de lecture des archives, et pendant la rénovation totale de la bibliothèque il y a quelques années, il est devenu salle de lecture pour tous. J’y ai eu une des sensations les plus étranges de ma vie. Les églises anciennes, qui expriment à la fois la religion et la vie de la société m’ont toujours fascinée, et j’en ai vu beaucoup. Mais c’était la première fois que la clé de voûte, les arcs et les liernes d’une église gothique étaient à cinq mètres au-dessus de moi, que je pouvais en étudier la moindre rainure.

Autre point d’intérêt du chœur – attention, ceci est pour vous, architectes et charpentiers lecteurs de cuk! –, la charpente en bois du toit est la plus ancienne de Zurich, une des plus anciennes de Suisse: les poutres qui ont pu être datées proviennent d’arbres coupés en 1317 et en 1323. Des réparations ont été faites par la suite avec du bois daté de 1664, mais les arbres originaux sont encore nombreux.

La Predigerkirche aujourd'hui, à travers le feuillage on entrevoit le choeur. (Photo Roland)

Aujourd’hui, après une rénovation complète de la bibliothèque, le chœur est devenu le département «Musique» (on y trouve même une partition manuscrite du jeune Mozart), et au rez-de-chaussée la bibliothèque présente ses expositions. Je vous ai déjà parlé de certaines d’entre elles. Au cinquième il y a toujours une salle de lecture (pour la musique), où vous pouvez aller étudier de près une voûte gothique si le cœur vous en dit…

La salle de lecture du département Musique, qui fut celle des Archives communales et, un temps, celle pour tous les lecteurs. (Photo Roland)

Les archives cantonales ont été déménagées dans un autre bâtiment, au rez-de-chaussée duquel on présente aussi, régulièrement, des expositions; je vous ai déjà parlé de l’une ou l’autre d’entre elles aussi.

Johnann Rudolf Rahn

Et voici maintenant l’homme d’importance historique, Johann Rudolf Rahn. Ses travaux ont contribué à transformer, en Suisse du moins, le monde que nous avons sous les yeux.

Il est né dans la vieille ville de Zurich en 1841, et dès son plus jeune âge il a démontré un don exceptionnel pour le dessin.

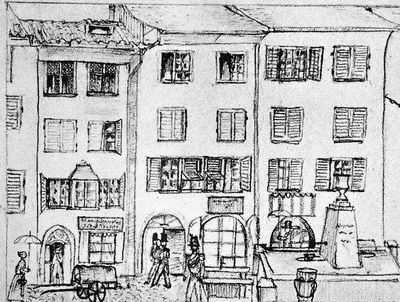

Un dessin de Johann Rudolf Rahn à l'âge de 12 ans, la Poststrasse de Winterthur, où il vivait alors chez des parents.

Il est resté très tôt orphelin et a été, si j’interprète sa correspondance correctement, ballotté de droite et de gauche, sans recevoir beaucoup d’affection, jusqu’à l’âge de 14 ans. Et si je comprends bien, il a réagi comme beaucoup d’enfants mal aimés: il est devenu cancre. A 14 ans, on l’a placé chez un pasteur zurichois, l’excellent pédagogue Heinrich Cramer. Après qu’il a raté son examen d’entrée à l’Ecole industrielle, le pasteur Cramer l’a aidé, entouré, lui a fait confiance, et comme tout cancre doué en manque affection, il s’est épanoui, et a réussi ses examens. Mais l’Ecole industrielle (précurseur de l’Ecole polytechnique) n’était pas pour lui. Le vrai tournant de sa jeunesse a été la découverte, par son entourage, de son extraordinaire don pour le dessin. Comme cela se voit souvent avec les surdoués, une fois qu’ils ont trouvé leur voie, plus rien ne les arrête. Une fois encouragé par ses aînés, Rahn a passé sans problèmes ce bac qui lui avait causé tant de difficultés, étudié l’histoire de l’art, l’histoire et la littérature dans les meilleures universités.

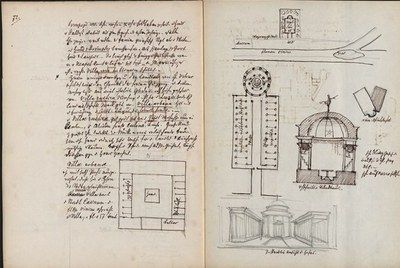

Le célèbre professeur d'architure Gottfried Semper (architecte qui a construit entre autres l'Ecole polytechnique de Zurich et l'opéra de Dresde) donnait ses cours en dessinant énormément au tableau noir. A la fin de la leçon, il effaçait tout. Mais nous connaissons tous les cours qu'il a donnés en présence de Johann Rudolf Rahn qui, grace à sa mémoire sans faille, les a noté et reconstitués au jour le jour.

Et pendant ce temps, il a dessiné, dessiné, dessiné. La Bibliothèque centrale de Zurich, où sont déposées ses archives, témoigne de sa fécondité. Johann Rudolf Rahn utilisait le dessin comme nous utilisons aujourd’hui la photographie.

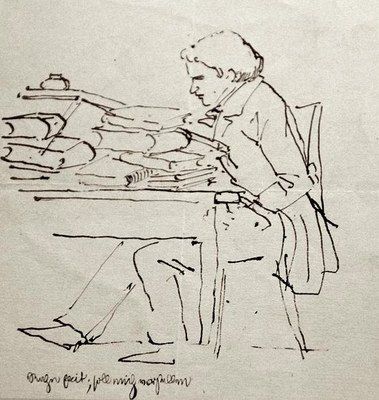

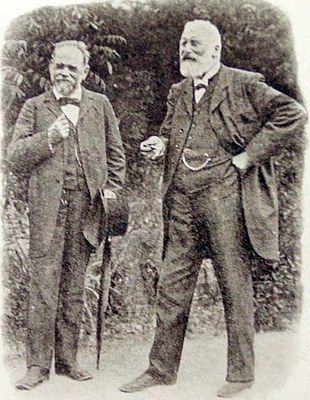

L'instantané sorti du crayon de Johann Rudolf Rahn – mieux qu'une photographie. Il représente Gerold Meyer von Kronau, historien, ami de toute une vie et cousin par alliance, pendant que les deux jeunes gens étaient étudiants à Berlin.

Grâce à Johann Rudolf Rahn, nous connaissons l’état de monuments qui se sont dégradés, ont été transformés ou détruits tel qu’ils étaient il y a 150 ans…

… la cathédrale de Lausanne, par exemple.

Ainsi armé des instruments du savoir, Johann Rudolf Rahn a écrit l’ouvrage qui allait le faire connaître: «Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des Mittelalters» (Histoire des monuments historiques en Suisse depuis les temps immémoriaux jusqu’à la fin du Moyen Âge – j’ai cherché longtemps, et je n’ai pas trouvé de traduction française du livre, si quelqu’un en connaît une, qu’il nous le dise!), et depuis lors cet ouvrage, qui témoigne d’un savoir véritablement encyclopédique, a été considéré par ses pairs comme l’acte fondateur de l’histoire de l’art en Suisse. Il a eu un effet collatéral: la conservation et la restauration des monuments.

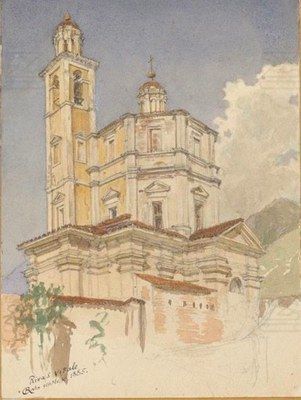

La célèbre église tessinoise Riva San Vitale. Rahn s'est beaucoup occupé du Tessin, et y a beaucoup dessiné.

Non seulement Johann Rudolf Rahn a rendu les Suisses conscients de leur héritage architectural et artistique, il leur a démontré qu’il s’agissait de le mettre à l’abri. Et le moment où il l’a fait était décisif. C’était l’époque où l’on détruisait la moitié du vieux Zurich (le quartier du Chratz, grouillant de vie et couvert de bâtisses parfois multiséculaires), qu’on remplaçait par quelques bâtiments administratifs massifs. La vie qu’on a ainsi chassée du quartier n’est jamais revenue. Encore aujourd’hui, c’est la partie la moins animée de la célèbre Bahnhofstrasse. Un homme devenu prestigieux qui se battait pour que les vieilles constructions soient étudiées, conservées, restaurées et qui réussissait à se faire entendre, était donc capital.

Le couvent d'Oetenbach par Rahn avant les restaurations.

Nous qui aimons les parties historiques des villes avons une dette de reconnaissance envers Johann Rudolf Rahn. De son vivant, il a supervisé et dirigé de nombreuses restaurations dans toute la Suisse. C’est à lui que nous devons par exemple la restauration du Château de Chillon (certains disent qu'il en a été le sauveur), ou de la Salle du Grand conseil de Genève. La liste des monuments historiques qu’il a réussi à faire préserver et remettre en état est très longue. Ses restaurations ne sont pas toujours du goût de 2012, mais le grand mérite de Rahn est que les monuments sont toujours là.

Gerold Meyer von Kronau et Johann Rudolf Rahn (le plus grand des deux) en 1905

Il est mort en 1912, mais il a laissé de nombreux héritiers spirituels, et pas uniquement en Suisse; ils sont parfois moins efficaces que lui, mais enfin si nous avons une Conservation des monuments helvétiques tatillonne (dont les bâtisseurs du béton se plaignent régulièrement) qui réussit, disons, au moins à réduire les dégâts, nous la devons à Johann Rudolf Rahn. C’est en partie grâce à lui et à un certain nombre de ses amis et collègues qu’une Loi sur la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique a été votée en 1896. Elle est toujours en vigueur aujourd’hui.

La Bibliothèque centrale de Zurich, dépositaire de ses archives, expose jusqu’au 28 février un grand nombre de ses dessins et de documents sur son travail. Désolée de vous prévenir si tard, mais le nom de Rahn ne me disant rien, je n’avais pas prêté attention à l’exposition, qui se trouve, pour revenir à mon point de départ, au rez-de-chaussée du chœur de la Predigerkirche. Je l'ai, quant à moi, découverte avec plaisir et intérêt.

PS. Tous les documents sauf les photos dont je donne l'auteur sont conservés aux archives de la Bibliothèque centrale de Zurich.

, le 14.02.2012 à 07:53

J’apprécie beaucoup votre curiosité, votre manière de la mettre en forme et de la partager avec nous. Merci beaucoup.

, le 14.02.2012 à 08:29

Merci pour toutes les découvertes que tu nous apporte régulièrement. C’est toujours un plaisir de te lire Anne ;)

, le 14.02.2012 à 11:31

Merci Anne, un bon prétexte pour aller à Zurich. Amitiés

, le 14.02.2012 à 13:14

Merci, Anne pour cet article qui me donne envie de faire un tour par Zurich.

Je me remémore que pendant la restauration de la basilique Notre-Dame de Genève, j’avais eu la chance de faire une visite un peu particulière.

Le curé Kaufmann, que je connaissais, m’avait pris par la manche un matin après la messe en me disant: “T’as cinq minutes, que je te montre quelque chose?” Et de m’emmener dans l’escalier qui grimpe jusqu’à la tribune. Là il enjambe la balustrade et m’invite à le suivre sur le plancher de l’échafaudage qui a été installé par les ouvriers. On se trouvait alors à quelques mètres du “plafond” de la nef, juste sous la voûte.

Je suppose que cette voûte-là n’a pas le même intérêt architectural que celle que tu as approchée, mais si je peux aller contempler “ta” voûte quand je veux, tu n’es pas prête de pouvoir voir la “mienne” de si près! Na!

Plaisanterie mise à part, je trouve toujours émouvant de voir le soin et l’investissement que mettaient les gens de ces époques peu ou pas mécanisées pour construire et décorer ce genre d’édifice. Je ne partage plus leur foi, mais je reste impressionné par cette capacité à s’investir dans une tâche qui dépasse complètement la dimension sa propre vie.

, le 15.02.2012 à 20:37

Quelle finesse, ces dessins, on croirait des photos, en plus vrai !

z (qui aurait bien aimé savoir dessiner, je répêêêêêêêêêêête : mais qui se cantonne à du dessin technique, moche)

, le 16.02.2012 à 14:33

<hors-sujet> Je viens tout juste de faire l’acquisition d’un pavé à la couverture rouge, (enfin) en bonne place (sur table) dans une (très) grande librairie du quartier latin </hors–sujet> ;o).

z (chic, de la lecture pour quelques heures, je répêêêêêêêêêêête : ravi de pouvoir enfin voyager dans un monde de mots)

, le 16.02.2012 à 21:15

Réponse hors sujet: ravie que tu l’aies trouvé dans une librairie parisienne (je n’y croyais pas), et je souhaite que ça te plaise. Je m’en voudrais de t’avoir ennuyé… ;–))

, le 18.02.2012 à 22:48

Très intéressant.

Et très beaux dessins, en effet.

Comme le dit Zit, il me semble qu’on fait plus attention aux détails que sur une photo.

, le 19.02.2012 à 09:04

Toujours sur le même hors–sujet : déjà, hier matin quand je l’ai pris en mains pour le commencer, j’ai, pour la première fois été étonné par le titre (sans doute l’as–tu déjà mentionné, mais la mémoire est un drôle d’animal), je me suis dit « Ah mais tiens, ça doit sonner savoureusement dans la langue de Harpo Marx, ce titre… A world of words… (à prononcer avec plein de langues tournant dans la bouche) ». C’était donc bien parti, et puis quand j’en suis arrivé à la devise de ce Jean Fleury « Chi si contenta gode », alors là, je suis tellement dans cet état d’esprit que je vais la faire mienne, avec celle de Guillaume d’Orange « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » comme pendant.

z (aucun risque que je m’ennuie, donc, je répêêêêêêêêêêêêêête : déjà conquis ;o)