Chapitres précédents:

Les chapitres précédents d’un roman policier sont trop difficiles à résumer. Nous y renvoyons le lecteur: le feuilleton paraît le dimanche et peut être consulté en ligne.

XIII

Que dire des mois qui ont suivi? Entre les archives Tissot et nos clients habituels, nous avons, Sophie, Pierre-François et moi, travaillé d’arrache-pied.

Les moments que je préférais, c’était ceux où, après des recherches complexes qu’il serait ennuyeux, et même sans intérêt, de détailler ici, je retrouvais un ou des héritiers. Il fallait passer par des archives, des états civils, souvent dans des langues difficiles à comprendre, ou alors dans un anglais ou un allemand de cuisine. Il s’agissait de vaincre l’inertie de fonctionnaires sans beaucoup d’imagination, de réduire à zéro la mauvaise volonté de responsables craintifs. Mais finalement, entre diplomatie et menace, nous en avons retrouvé une bonne partie. Le contact direct commençait généralement par une conversation téléphonique.

«Bonjour Madame».

«Bonjour.»

«Vous êtes Madame Évelyne Hirschfeld?»

«Euh… Oui.» Voix juvénile. Je savais déjà qu’elle avait trente et un ans, et il y avait des chances que je connaisse son arbre généalogique mieux qu’elle. Mais les questions étaient de rigueur, il fallait les poser.

«Madame Hirschfeld, je m’appelle Marie Machiavelli. Je vous téléphone de la part de Maître Jean-Bernard Tissot, de Genève. Êtes-vous une parente de Monsieur Albert Hirschfeld, docteur en médecine de Graz en Autriche?»

«On parle bien du Docteur Albert Hirschfeld?»

«Parfaitement.»

«Mais le Docteur Albert Hirschfeld, mon grand-père, est mort à Mauthausen en 1944.» Le ton était perplexe.

«Je sais qu’il est mort à Mauthausen, Madame, mais…»

«À franchement parler, votre question me surprend beaucoup, Madame Machiavelli. À propos, votre nom, c’est un pseudonyme?»

Tiens… Méritait-elle mon briquet plaqué or? Marie, soyons sérieux!

«Non, Madame, c’est vraiment mon nom, en Toscane on le trouve encore. Et je conçois que vous soyez surprise par ma question.»

«Bon, alors, qu’est-ce que vous me voulez?»

«Maître Jean-Bernard Tissot, de Genève comme je vous le disais, m’a chargée de retrouver les héritiers des personnes qui avaient déposé des avoirs auprès de son étude avant la guerre. Monsieur Albert Hirschfeld avait confié seize mille francs suisses à l’Étude Tissot.»

«Ah bon? Nous avons un compte en déshérence? Surprise, surprise! Nous n’étions pas dans la liste qu’ont publiée les banques suisses, pourtant. Comment cela se fait-il? Et d’où vient-il, ce compte?»

Je fais grâce ici des explications, et des mensonges par omission nécessaires pour protéger la réputation de l’Étude Tissot. Cela se terminait toujours par un rendez-vous. Maître Tissot voulait, par principe, que nous ayons vu tout le monde.

Pour des sommes relativement peu importantes comme celle de Monsieur Hirschfeld, c’est moi qui me déplaçais – de Vienne à Bucarest, j’ai beaucoup voyagé dans les ex-Pays de l’Est.

Pierre-François établissait ensuite des projets de contrats. Maître Tissot avait insisté pour qu’un autre avocat supervise toutes les opérations.

Lorsque les sommes étaient plus considérables, Maître Tissot allait voir les gens en personne, pour discuter: il n’avait pas de quoi rembourser tous les intérêts à tous les ayant-droits. Nous en avons retrouvé une vingtaine, presque tous juifs.

Parfois, les héritiers avec qui je prenais contact tenaient à venir en Suisse, ils allaient voir Maître Tissot à l’Étude.

J’y étais moi-même souvent fourrée, à la cave la plupart du temps. Ni Claude, ni Paul, ni Françoise n’ont jamais fait la moindre remarque sur les archives, sur ma double identité, sur le travail, que je faisais en grande partie à Lausanne.

Quant à Stéphanie, elle avait tenu parole: on n’avait plus parlé de rien. Elle n’avait toujours pas quitté le noir du deuil, mais elle avait presque retrouvé le sourire.

C’est plus que l’on ne pouvait en dire de Maître Tissot. Il était très affecté et ne le cachait pas. Il avait gardé son caractère égal, sa gentillesse, sa compétence. Mais ses sourires, déjà rares auparavant, avaient disparu. Un pli lui barrait en permanence le front.

Je me suis rendu compte à quel point il avait mauvaise conscience le jour où je l’ai accompagné à l’aéroport.

Il allait à New York voir les Blumenstein, qui étaient restés les créanciers les plus importants du vieil Albert. Pierre-François voyageait avec lui, mais il avait annoncé qu’il viendrait à l’aéroport par ses propres moyens (Pierre-François n’attrape jamais les transports en commun qu’au vol – par principe).

Nous l’attendions au bar qui est avant le contrôle des passeports en sirotant des eaux minérales. J’avais passé plusieurs jours à préparer tous les documents dont il pourrait avoir besoin à New York.

«Voilà, Maître. Les pièces comptables. Le registre. Nous avons photocopié les pages qui vous intéressent. Les reçus de la banque. La correspondance. Je crois que tout y est.»

Maître Tissot a pris les chemises colorées à mesure que je les lui tendais, a jeté un coup d’œil dans chacune d’entre elles, puis les a glissées dans sa serviette.

«Merci, Maître. J’étudierai tout ça à fond dans l’avion.»

J’avais beau ne plus travailler chez lui, il avait continué, imperturbable, à me traiter comme un de ses stagiaires. J’allais lui en faire la remarque enjouée, lorsque j’ai vu ses yeux. Son regard était vide, il était ailleurs.

«J’ai souvent repensé à Perrier, ces jours-ci», a-t-il fini par lâcher d’une voix lointaine. «Je me souviens que les derniers temps il était… comment dire? Étrange. Absent.»

Encore une longue pause.

«Je regretterai toujours qu’il se soit méfié de moi, qu’il ne m’ait rien dit. Bien sûr, on pense qu’un fils ne désavouera jamais son père.»

Il a eu un rire sans gaieté.

«C’est curieux, la mémoire. Depuis quelques semaines, je suis hanté par une phrase du Père Goriot de Balzac: “À l’origine de toute fortune, il y a un crime qu’on ignore. ” Que cela puisse s’appliquer à mon propre père…»

Il a soupiré, s’est secoué, s’est levé et a enfilé son manteau.

«Allez, il faut que je cesse de pleurnicher. Merci pour tout, Maître Machiavelli, et à jeudi prochain.»

Il a pris congé. Sa poignée de main était ferme.

«S’il y a quelque chose», ai-je encore dit, «je suis au bout du fil. Vous pouvez m’appeler même chez moi.»

«Je vous prends au mot, et si nécessaire je n’y manquerai pas. Vous croyez que Maître Clair…?»

«Ne vous en faites pas, je suis sûre que vous le retrouverez dans le fauteuil à côté du vôtre au décollage. Il est comme ça.»

Il a tourné les talons et s’est acheminé vers le contrôle des passeports.

Je suis restée dans la halle des départs pour être sûre, et cela n’a pas manqué. Pans de manteau ouverts flottant derrière lui comme des ailes, son fourre-tout dans une main, son passeport d’où dépassait son billet de l’autre, Pierre-François s’est précipité vers les contrôles sans me voir. Au tableau des départs, les signaux de son avion clignotaient à n’en plus finir. C’était bon, il embarquerait. Je suis rentrée à Lausanne tranquille.

Avant de me remettre au turbin, j’ai appelé David Blumenstein à son travail, pour lui confirmer le départ des deux avocats.

«J’avoue que j’ai des scrupules», a-t-il remarqué. «Je ne voulais pas que, parce que nous recevons notre dû, Maître Tissot soit dépouillé. Après tout, tout ça n’est pas sa faute».

«Vous ne le dépouillez pas. Il a pratiquement tout vendu, mais il lui reste son étude, sa réputation, et il a même gardé sa maison. Le père et toute sa génération ont commis une erreur. Le fils la rachète. Que voulez-vous de mieux? Il n’y a pas de scrupules à avoir.»

Le petit rire de David a traversé l’Atlantique.

«Bon, si c’est comme ça que vous prenez la chose…»

Nous nous sommes quittés après qu’il m’a fait promettre que j’irais les voir, lui et sa famille, à New York. J’ai promis, ça ne coûtait rien.

Je me suis replongée dans les registres, pendant des semaines.

«S’il y a eu une irrégularité avec les Juifs, pourquoi n’y en aurait-il pas avec d’autres?» avait dit, très sec, Maître Tissot. «Je veux en avoir le cœur net. Vous épluchez tout.»

J’ai tout épluché. Je n’ai pas vu passer l’hiver, tant il a fallu travailler. Pour des résultats médiocres; à part la (trop forte) tentation de l’argent que personne n’avait réclamé, les comptes d’Albert Tissot étaient corrects.

J’ai perdu la notion du temps jusqu’au jour où, vers cinq heures de l’après-midi, Cesco a poussé sans façon la porte du bureau.

«Eh, petite sœur. Les biens en déshérence attendent depuis soixante ans, ils attendront bien jusqu’à demain. Ça fait des semaines que tu ne décolles pas de cette chaise. Tu ferais bien de sortir un peu.»

«Salut, Cesco.»

«Salut. Je te signale que dehors le printemps s’annonce, que le ciel est bleu, que je viens d’Ouchy, que j’y ai vu tes amis les forains, et que j’ai pour mission de te ramener au bord du lac. Alors, tu viens toute seule, ou je dois te porter, espèce de rat de comptabilité?»

J’ai éclaté de rire.

«Quand tu te mets à me faire la leçon, espèce de rat d’ordinateur, tu es irrésistible.»

«Il a raison, vous savez», a renchéri Sophie, qui était déjà sur le pas de la porte, prête à s’en aller.

J’ai posé mon crayon.

«Bon, si vous vous y mettez à deux, je ne résiste pas.»

Je me suis levée, j’ai enfilé mon pardessus. De toute façon, mon travail pour Maître Tissot était presque terminé.

«La grande roue de la vie te tend les bras», a encore dit Cesco dans les escaliers.

«Ça va, garde pour toi ton baratin douteux, je suis convaincue. Ce soir je fais un malheur sur les carrousels.»

En passant, nous sommes entrés chez Rico. Il pianotait furieusement sur le clavier de son ordinateur.

Il ne s’est pas retourné, n’a même pas ralenti son rythme. Quand il approche d’un délai, Rico est comme ça.

«Dites-moi où vous allez, il faut que je livre mon article à six heures. Je vous rejoins.»

«On va à Ouchy, du côté de la grande roue.»

«Ça marche. À tout à l’heure.»

Dehors, j’ai vite constaté que Cesco avait raison. Il y avait dans l’air comme un parfum de terre et de feuilles. Depuis les Jardins de Bourg, on voyait le lac, encore rose. Décidément, les journées s’allongeaient.

À Ouchy, j’ai été accueillie comme l’enfant prodigue.

«Marie… Enfin!»

«N’exagérons rien, il y a à peine quelques semaines que vous ne m’avez vue.»

«Oui, c’est vrai, mais…», a voulu protester Jacky Girot.

«Monsieur Girot, ne dites rien. D’abord, je vais faire un tour sur la grande roue avant qu’il ne fasse complètement nuit. On discutera après.»

«Ça me va. À tout à l’heure».

J’ai grimpé dans une nacelle, Cesco dans une autre, et nous sommes partis dans les hauteurs, d’où le lac semblait encore plus rose dans le crépuscule qui avançait à grands pas.

«Eh, petite sœur, ne fais pas la gueule», a hurlé Cesco depuis la nacelle d’à côté.

C’était vrai, pas besoin d’être sérieuse. J’ai éclaté de rire, sans raison, et je lui ai fait de grands signes, les deux bras en l’air.

Le fond de l’air était tiède, et des effluves indistincts, un mélange indéfini de fleurs et d’eau, me chatouillaient les narines chaque fois que la roue approchait du sol.

Comme toujours au printemps, cela donnait envie de renaître.

Au loin, la voix d’Édith Piaf chantait une chanson ancienne, que les forains ont continué à aimer en dépit du temps qui passe et des métiers devenus électroniques. Elle se mêlait aux rythmes endiablés, aux grincements des poulies, à l’excitation des voix, aux cris stridents des oiseaux du soir, mais en même temps, elle restait distincte:

«Tu me fais tourner la tête,

Mon manège à moi, c’est toi.

Je suis toujours à la fête

Quand tu me tiens dans tes bras.»

Près d’une année consacrée aux biens en déshérence. Il était temps de passer à autre chose.

FIN

Postface

Contrairement à ce qui se passe souvent, cette histoire a commencé par être un film.

Au printemps 1997, la Télévision romande me demandait d’écrire le scénario pour un téléfilm qui tournerait autour du problème des biens en déshérence.

Yvan Butler, un des réalisateurs de la maison, avait travaillé avec un de mes collègues, le journaliste Gérald Mury, qui avait fait une recherche et avait produit ce qui est aujourd’hui connu de tous, mais qui était à l’époque une sorte de «scoop», pour user du langage journalistique: il avait constaté bien avant qu’on n’en parle que s’il était beaucoup question des comptes vacants (ou en déshérence) des banques, on ne faisait guère état des biens que les victimes du nazisme naissant avaient déposés dans des fiduciaires, chez des notaires, des avocats après 1933. Dans le cours de son enquête, il avait découvert plusieurs cas, impossibles à étayer légalement après tant d’années, mais dont il restait des traces «officieuses» nombreuses et convaincantes – en plus d’une tradition orale tenace que Mury a rencontrée de façon répétée et dont j’ai pu constater moi-même la persistance lorsque, à mon tour, j’ai fait des recherches pour compléter les siennes.

J’ai synthétisé le compte rendu du travail de Gérald Mury, qui portait sur plusieurs affaires, en un seul cas, basé sur la réalité, mais néanmoins fictif dans le résultat: celui de «Maître Albert Tissot» – un personnage inventé comme tous ceux de cette histoire et derrière lequel il serait vain de chercher à identifier qui que ce soit. Ce qui est vrai, c’est la recherche par leurs héritiers des biens venus se réfugier dans l’îlot de paix qu’apparaissait la Suisse dès après la prise de pouvoir d’Hitler, et la réticence du monde suisse de la banque et des affaires à les lâcher, une fois la tourmente passée.

Les événements politiques suisses et étrangers qui forment l’arrière-fond du récit sont, eux aussi, conformes à la réalité, à une entorse notable près: j’ai condensé sur une seule année l’histoire de Christoph Meili, le gardien qui avait surpris l’UBS d’alors en train de détruire des archives des années trente, et qui avait été poursuivi pour «violation du secret bancaire». En réalité, cette histoire s’est déroulée sur un peu plus de dix-huit mois, entre début 1997 et octobre 1998 (immatriculation de Christoph Meili dans une université américaine).

Sur cette base, j’ai construit une histoire, en y introduisant un personnage que je venais de créer (et qui à l’époque était encore inédit): l’enquêteuse Marie Machiavelli, qui raconte sa première enquête dans le roman «Âme de Bronze», paru en 1998.

Le scénario original a ensuite subi le sort de tout scénario. Le cinéma est un travail d’équipe, et il serait vain (faux même) pour l’écrivain de vouloir être suivi à la virgule près par le réalisateur. Sans compter les réalités qui interviennent – imprévisibles même avec la meilleure des préparations – au moment où l’on se trouve dans le concret du tournage, et qui forcent le réalisateur à récrire tel ou tel passage sur un coin de table, en toute hâte.

J’ai moi-même réalisé des films dont j’avais écrit le scénario, il est rare que le film fini ait correspondu exactement à ce que j’avais écrit au départ.

Dans la mesure où j’accepte qu’un film soit le résultat de la vision de deux créateurs au minimum (le scénariste et le réalisateur, mais aussi les comédiens, le directeur de la photographie, le monteur, le producteur…), j’ai même décliné d’assister au tournage, ou d’intervenir pendant le montage. Je ne voulais pas faire pression sur qui que ce soit. Je n’ai vu que le film fini.

Ce n’était plus tout à fait mon histoire, mais je ne me suis aucunement sentie trahie: ce sont les lois de l’exercice, acceptées d’avance – et l’essentiel y était, c’était là l’important.

Le téléfilm a été fait avec un budget minimum. Yvan Butler, qui est à la fois réalisateur de fiction et grand reporter, voulait faire la preuve qu’il est possible de raconter des histoires qui se passent ici sans avoir recours, comme on le fait souvent, à des capitaux étrangers qui obligent à dépersonnaliser les œuvres pour qu’elles soient acceptables par des producteurs internationaux, souvent très craintifs. Il a tenté de raconter une fiction en utilisant les moyens légers du reportage. Cela impliquait une certaine linéarité, et il a fallu renoncer à un certain nombre d’événements, trop compliqués à filmer dans un cadre aussi spartiate.

Dans le roman qu’on vient de lire, j’ai rétabli l’histoire telle que je l’avais écrite au départ. Pouvoir laisser courir son imagination sans avoir à tenir compte de contingences d’argent à chaque ligne, c’est là le privilège de l’écrivain par rapport au cinéaste. Cependant, les discussions avec les différents partenaires m’ont permis de clarifier certaines idées, et d’aller plus loin, en me forçant à repenser les choses. Le roman est donc enrichi par l’expérience du film.

finalement, si «D’Or et d’Oublis» est «mon roman», il n’en reste pas moins (lui aussi) le résultat d’un travail d’équipe. Tous les romans dont l’arrière-fond est documentaire ou historique le sont, mais celui-là l’est sans doute un peu plus que les autres.

Une dernière précision.

La grande qualité de Marie Machiavelli est qu’elle sait juger une situation à la fois en s’impliquant et en gardant une distance ironico-critique. Aussi ne raconte-t-elle jamais les choses en noir et blanc. Elle nuance. Dans son récit, il y a certes une condamnation sévère des banques, des dirigeants, des barons d’industrie de l’époque de guerre. Mais elle distingue entre eux et les citoyens ordinaires.

Je tenais beaucoup à cette distinction.

D’ailleurs, contrairement à son attitude passée, l’Association suisse des banquiers la fait désormais aussi. En 1997, au cours d’un débat télévisé de la TV tessinoise, son représentant Heinrich Schneider affirmait encore que «nous sommes tous responsables.»

Le 21 septembre 1998, Jacques Rossier, le représentant de cette même Association au débat animé par Gaston Nicole après la diffusion du téléfilm «D’Or et d’Oublis» reconnaissait que les banques s’étaient, après la guerre, rendues responsables de graves manquements. Il admettait que des erreurs graves de jugement et de comportement avaient été commises, manquements et erreurs dont les banques étaient seules responsables. Et Jacques Rossier présentait en direct les excuses officielles des banques. Une première.

Dans cette histoire, ce ne sont pas «les Suisses» qui sont en cause, mais bien une certaine catégorie de personnes, somme toute assez restreinte, mais puissante.

Lorsque j’ai fait mes recherches, je me suis donné la peine d’aller écouter des hommes et des femmes qui ont vécu la guerre. La neutralité de la Suisse leur en a certes épargné les pires horreurs, mais souvent elle ne leur a évité ni les privations ni des sacrifices qui, pour ne pas avoir été extrêmes, leur ont néanmoins fait la vie dure.

À aucun moment, ni à mes yeux ni (bien entendu) à ceux de Marie, ces personnes-là ne sont en cause.

Remerciements

Je remercie tout d’abord Gérald Mury qui m’a fourni une enquête sur la base de laquelle il a été possible de construire cette histoire.

Je remercie Yvan Butler grâce à qui, en d’innombrables séances de travail, j’ai pu clarifier mes idées.

Je remercie Robert Boner pour l’idée d’obtenir les aveux de Tissot en faisant lire la lettre d’Abraham Blumenstein par David.

Un merci particulier à Monsieur Rodolphe Wittwer: de tous les anciens de la Mob (on appelle ainsi, en Suisse francophone, la Mobilisation générale entre 1939 et 1945) auxquels j’ai parlé, il est celui qui m’a le mieux fait comprendre les difficultés des années de guerre pour un jeune père et sa famille.

Merci également à Maître Marco Mona pour son irremplaçable supervision juridique.

Je dois aussi des remerciements

– à la TV romande à Genève, et particulièrement à ses dramaturges et à son Service de documentation écrite;

– aux collègues et amis qui m’ont régulièrement fourni des coupures de presse, rendue attentive à des événements, prêté des livres, ainsi qu’à celles et à ceux qui m’ont raconté leur histoire, leurs souvenirs.

Il est impossible de les nommer tous, ils ont été très nombreux. Sans compter celles et ceux (anciens employés, fonctionnaires à la retraite ou responsables de toutes sortes) qui ne m’ont fait des confidences qu’à condition de rester anonymes.

Bibliographie

Livres, revues, rapports, sont de plus en plus nombreux sur le sujet de l’or, des fonds en déshérence, des œuvres d’art, que ce soit à propos de la Suisse ou d’autres pays mêlés à ces trafics (Espagne, Portugal, Suède, États-Unis, etc.). Il faut lire largement pour se faire une idée qui dépasse nos frontières – car le problème les dépasse de loin. Cependant, vu mon sujet, je ne donne ici que quelques titres qui concernent plus spécifiquement la Suisse. Il y en a bien entendu d’autres, beaucoup d’autres.

Bourgeois Daniel

Business helvétique et Troisième Reich, Éditions Page deux/Le Courrier, Lausanne/Genève 1998

Bower Tom

Blood Money, MacMillan, Londres, 1997

Eizenstat Stuart S.

US and Allied Effort to Recover and Restore Gold and other Assets Stolen or Hidden by Germany during World War II, Washington 1997 (sous la direction de William Z. Slany et du DrGreg Bradsher). Traduction française «Le Rapport Eizenstat», Lausanne, 1997

Fleury Antoine, Cerruti Mauro, Perrenoud Antoine

Documents diplomatiques (janvier 41-sept. 43), volume 14, Benteli Verlag, Berne, 1997

Häsler Alfred A.

La barque est pleine – La Suisse terre d’asile?, Rencontre Lausanne (1971, épuisé)/ Réédition de l’original allemand de 1967, Das Boot is Voll, ainsi que de l’édition française, M Verlag, Zurich, 1992

Jost Hans-Ulrich

Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, tome III, Payot, Lausanne, 1983

LeBor Adam

Hitler’s Secret Bankers, Penguin Books, Londres, 1997

Mauroux Jean-Baptiste

Le bonheur d’être Suisse sous Hitler, Pauvert, Paris, 1967; édition revue et complétée par l’auteur, Éditions d’En-Bas, Lausanne, 1997

Nicholas Lynn

Le Pillage de l’Europe, Seuil, Paris, 1995

Ribeaud José

Quand la Suisse disparaîtra, Aire, Vevey, 1998

Rings Werner

L’or des nazis – La Suisse, un relais discret, Payot, Lausanne, 1985

Steiger Ernst (Peter Surava)

Er nannte sich Surava, Rothenhäusler, Verlag Stäfa, 1991

Task Force Suisse Deuxième Guerre mondiale

(sous la direction de Thomas Borer)

Déclarations et documents divers, Berne/États-Unis, 1996-1998

Ziegler Jean

La Suisse, l’or et les morts, Seuil, Paris, 1997

Presse quotidienne et périodique, radiophonique et télévisée, suisse et étrangère, 1995-1999

© Bernard Campiche éditeur, CH 1350 Orbe (Suisse)

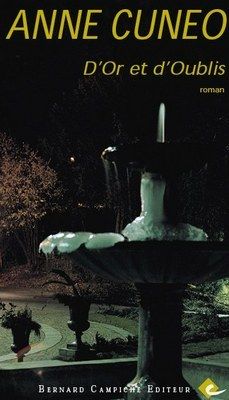

«D’Or et d’oublis» a été réalisé par Bernard Campiche, avec la collaboration de René Belakovsky, Mary-Claude Garnier, Marie Musy, Marie-Claude Schoendorff et Daniela Spring. Photo de couverture: Laurent Cochet

, le 08.02.2009 à 10:59

Chers Amis,

Ceux qui se sont exprimés ont voté en grande majorité pour la publication en feuilleton dominical d’une troisième aventure de Marie Machiavelli. On partira du principe que qui ne dit mot consent, et «Le Sourire de Lisa» paraîtra donc ici, mais ce ne sera pas à partir de dimanche prochain. Préparer les épisodes, cela demande un peu de temps, que je n’aurai pas la semaine prochaine – mon agenda est bourré.

Ce sera pour dans quinze jours, trois semaines au plus tard – cela demande aussi du temps à François, et j’imagine que chez lui aussi l’agenda déborde ;-).

, le 08.02.2009 à 15:41

OUAIS !!

Maieuuuh…

, le 08.02.2009 à 17:14

Super ! Je me réjouis déjà !

En tout cas, un grand merci pour les 2 premiers ouvrages.

, le 08.02.2009 à 20:39

Cool, merci pour cette lecture dominicale.

, le 08.02.2009 à 20:43

En effet, ça prend un peu de temps!:-)

, le 08.02.2009 à 23:07

Le saluki s’en pourlèche les babines d’avance…

Merci, Anne. Travailles un peu, François.

Au fait je connais un bouche-trou pour dimanche prochain ;°))

, le 09.02.2009 à 15:54

Merci encore, Anne. J’adore ton ton (, tata, dirait François ;o), cette manière d’aborder des sujets graves avec l’air de parler d’autre chose, où le crime n’est qu’un alibi pour aborder un sujet d’actualité (ou pas). C’est ce que j’aime dans une certaine veine de romanciers “de polars” ou de SF, loin de la “littérature” tournée vers son nombril, stérile. Et aussi, l’espoir, ce côté optimiste (naïf ?) que tous les gens ne sont pas des salops, même si ce fils Tissot, rongé de remords pour une faute qu’il n’a pas commise me parait un peu trop beau pour être vrai :–(

z (vivement dimanche, je répêêêêêête : vivement dimanche en huit)

, le 09.02.2009 à 20:35

J’ai connu deux hommes dont le père avait acquis une fortune par des moyens frisant l’illégalité, ou carrément illégaux. L’un a réagi en gardant l’argent mais en s’adonnant aux bonnes oeuvres. L’autre a cherché à identifier systématiquement tous ceux que son père avait volés, et les a remboursés. Cela a pris trois ans, et à la fin il ne lui restait rien. Pour tous deux, le moteur de l’action était le remords “hérité“ – puisque tous deux avaient eu une enfance dorée à cause de l’argent volé par leur père. J’ai choisi de m’inspirer de celui qui a rendu le fric pour écrire Tissot.

C’est donc rare, peut-être, mais pas trop beau pour être vrai. Et je suis peut-être optimiste de prêter attention aux Tissot plutôt qu’aux mecs qui se foutent de savoir d’où leur est venu le fric dont ils disposent. Mais voilà, je suis comme ça …. ;-)