Chapitres précédents:

Les chapitres précédents d’un roman policier sont trop difficiles à résumer. Nous y renvoyons le lecteur: le feuilleton paraît le dimanche et peut être consulté en ligne.

III

C’était le huit juillet et il pleuvait depuis trois jours. Je me souviens de la date parce que la radio a annoncé qu’il neigeait jusqu’à quinze cents mètres, et je me suis dit que si cela continuait, mon record serait battu.

Un deux juin, je devais avoir sept ou huit ans, j’étais partie pour l’école à huit heures du matin en petite robe à manches courtes, et lorsque je suis rentrée à quatre heures de l’après-midi, il neigeait. Un deux juin. C’était si extraordinaire que je n’ai jamais oublié la date.

Ce huit juillet il se contentait de pleuvoir, mais les températures au petit matin étaient, paraît-il, dans les trois degrés et ils annonçaient le mauvais temps pour au moins une semaine. Mon record était compromis.

J’en étais là de mes réflexions lorsque Iris Moretti est entrée. Elle n’avait pas rendez-vous et personne ne l’avait annoncée. Parce que j’étais en plein dans les souvenirs météo de mon enfance, cela m’a rappelé d’autant plus facilement qu’Iris Moretti avait commencé par être ma prof.

Elle était arrivée en classe un beau matin, j’avais quatorze ans, et avait annoncé qu’elle remplacerait notre prof de français, d’histoire et d’allemand. Ceux qui parlaient allemand à la maison (en Suisse romande, il y en a souvent au moins un par classe) se sont vite aperçus que son allemand se limitait à de vagues notions. Sa seule supériorité sur nous, c’était qu’elle comprenait les mécanismes de la grammaire, elle. Une fille a fini par lui poser la question:

«C’est quoi, votre spécialité?»

«Littérature italienne et anglaise, surréalisme et histoire de l’art», avait-elle répondu avec un brin de fierté dans la voix.

«Alors pourquoi nous enseignez-vous l’allemand?»

«Parce que j’ai besoin de gagner ma vie, et que c’était la seule place de remplaçante disponible. Elle comportait quatre heures d’allemand, malheureusement. Et puisque certains d’entre vous connaissent la langue mieux que moi, on va faire le cours ensemble.»

De notre vie, nous n’avons jamais appris autant d’allemand qu’avec Iris Moretti.

Avant qu’elle n’arrive dans notre classe, avec ses cheveux coupés très court (comme Annie Girardot dans Mourir d’aimer, le film qui faisait fureur auprès des ados, cette année-là), ses vêtements multicolores et ses lèvres d’un rose flamboyant, tous les prétextes étaient bons pour sécher les cours, l’école ne nous intéressait pas. Elle nous l’a fait aimer. C’était l’époque où l’Instruction publique vaudoise se tâtait au sujet de la minijupe, qui avait pourtant déjà fait dix fois le tour du monde: fallait-il l’admettre dans nos écoles? Iris a ignoré cela superbement. Dès le premier jour, elle a porté des jupes qui lui arrivaient à mi-cuisse, et qui découvraient des jambes galbées dans des collants violets ou rouges, quand ils n’étaient pas noirs à résille. Fallait voir les yeux en soucoupe des garçons et les œillades fuyantes des vieux profs. J’oubliais: pour couronner le tout, Iris était jeune. En classe quelqu’un avait découvert un jour qu’elle n’avait que vingt-quatre ans. À peine huit ans de plus que certains d’entre nous, dix ans de plus que moi! Ça nous en avait bouché un coin. Car côté savoir, sauf en allemand, elle nous impressionnait. Elle a réussi à nous faire aimer Balzac, Stendhal, Zola, sans parler de Molière ou de Marivaux. À quinze ans, nous nous promenions avec Nadja ou L’Amour fou d’André Breton en poche. Le Paysan de Paris d’Aragon n’avait pas de secrets pour nous, du moins le pensions-nous, depuis que nous nous en étions servis pour aller en course d’école à Paris. Nous avions fait notre itinéraire avec: les lieux qui existent encore, ceux qui ont disparu, ceux qui les ont remplacés, ceux qui leur ressemblent.

Bref, Iris était notre prof, mais le lendemain du dernier examen, elle est devenue notre copine. J’avais une affection toute particulière pour elle, car elle m’avait donné un coup de main décisif.

Chez moi, on ne parlait qu’italien – j’ai été élevée par une cousine de mon père venue tout exprès d’Italie après la mort de ma mère pour s’occuper de moi. J’étais bilingue, ou du moins je le croyais, mais en fait il y avait un déséquilibre dont je n’avais aucune conscience. Lorsque je parlais français, je n’avais pas d’accent. Mais mon français n’avait pas vraiment imprégné l’écriture. Je pensais une chose, il en sortait une autre, je n’ai jamais compris pourquoi. Et cela m’avait valu, jusque-là, d’être une mauvaise élève, alors même que j’avais l’impression de suivre parfaitement.

En me rendant la première composition française que j’ai faite avec elle, Iris a froncé le sourcil.

«Dites-moi, Machiavelli, vous êtes Toscane?»

Elle ne s’est jamais permis la moindre remarque sur mon nom.

«Oui, Mademoiselle.»

«L’italien est votre langue maternelle?»

«Oui, aussi. Je suis bilingue.»

«Être bilingue, c’est savoir distinguer clairement une de ses langues maternelles de l’autre. Ce n’est pas votre cas. Vous écrivez en français, mais vous pensez en italien. Je ne comprenais rien à votre travail, et puis j’ai eu l’idée de le traduire dans ma tête en le lisant, et je l’ai trouvé très intéressant. Moi aussi, je suis bilingue. Vous viendrez me voir, on réfléchira à ce qu’on peut faire.»

Elle m’a fait travailler comme une bête.

En quelques mois, mon français est devenu potable – pas spécialement bon, mais compréhensible, en tout cas. Correct.

Nous avions quitté l’école, elle aussi, nous étions allés à l’Université, elle y était retournée pour se présenter à ses examens de licence; une fois son diplôme en poche, elle avait erré entre théâtre et cinéma, assistante, metteur en scène, auteur. De temps à autre, elle rétablissait ses finances en enseignant un peu. Mais elle m’avait avoué détester l’enseignement.

Elle s’était mariée, avait eu un petit garçon que j’avais baby-sitté parfois pour elle, avait divorcé; je la croisais assez peu mais régulièrement, je continuais à l’aimer comme une grande sœur, et ce jour-là j’ai été bien contente de la voir entrer.

Au deuxième regard, j’ai remarqué que quelque chose clochait. D’habitude, je ne sais pas comment elle s’y prend, Iris a des allures qui font penser qu’elle va aborder la trentaine, alors qu’en fait c’est plutôt vers la cinquantaine qu’elle s’achemine. Ce jour-là, pas du tout. Son visage était tuméfié, avec des stries bleuâtres, ravagé par une sorte de panique muette, elle était mal maquillée, pas coiffée et ses yeux étaient vides. Elle dégageait des ondes de choc, des lames de fond de désespoir.

«Iris, qu’est-ce qui se passe?»

«… »

«Qu’est-ce qu’il y a, Iris?»

«Il y a… il y a…»

Elle s’est laissée tomber dans le fauteuil des clients et s’est mise à pleurer. J’ai fait le tour du bureau, lui ai pris les mains. J’envisageais les possibilités: était-il arrivé malheur à son fils – Arnaud, dix-neuf ans, le fort en maths le plus drôle que j’aie jamais rencontré? Michel, son compagnon, l’avait-il quittée sans préavis? C’était un drôle de type. Apparemment primesautier, mais en réalité froid, égocentrique, je ne l’avais jamais trouvé à la hauteur d’Iris. Était-elle menacée d’une grave maladie? Était-elle… Qu’est-ce qui pouvait provoquer un désespoir pareil? Elle pleurait à jet continu, comme le ciel de ce huit juillet, sans bruit, sans sanglots. C’était terrible.

«Iris, je t’en prie, dis-moi ce qui se passe.»

Il a fallu du temps pour qu’elle se ressaisisse, et il a fallu répéter:

«Iris, qu’est-ce qui t’arrive?»

«Qu’est-ce qu’on t’a fait?» ai-je insisté lorsqu’elle s’est un peu calmée. J’avais enfin posé la bonne question. D’une voix rauque, genre angine, elle a fini par lâcher:

«On m’a… on m’a… on m’a… Oh, Marie! On m’a violée.»

«On t’a… Ma pauvre Iris!»

C’est idiot de dire ça, je le sais, mais sur le moment l’horreur m’a rendue idiote. Maintenant qu’elle avait craché le morceau, les sanglots étaient venus, déchirants. Sophie a jeté un coup d’œil dans la pièce, je lui ai fait le signe de boire, elle a disparu du côté de notre kitchenette.

J’ai dû m’asseoir sur le coin du bureau, mes jambes flageolaient comme si j’avais reçu un coup sur la tête. Le viol, cela n’arrive qu’aux autres. Ni à vous ni à quelqu’un que vous aimez. J’essayais de comprendre, profondément, au-delà des mots.

Je n’y arrivais pas. Mais je ressentais en voyant Iris que cela devait être une horreur absolue, de celles qu’aucune parole ne peut exprimer jusqu’au bout. Et qui pourtant se rapprochait un tout petit peu de moi, puisque cette femme qui disait «j’ai été violée» était mon amie, et non une de ces femmes bosniaques vues à la TV ou dans un illustré, avec lesquelles j’avais sympathisé, mais à distance.

Sophie est entrée avec du thé. Elle a posé les tasses et la théière, et est ressortie en prenant bien soin de laisser la porte entrouverte.

J’ai servi le thé. Iris pleurait toujours.

«Iris, arrête de pleurer et dis-moi comment cela s’est passé», ai-je fini par dire, avec une impatience dans la voix dont je me suis aussitôt voulu. Mais il faut croire que c’était ce dont elle avait besoin. De l’irritation, non de la compassion.

Elle s’est mouchée. A avalé un peu de thé.

«Je me sens complètement abrutie, ça fait huit jours que je chiale sans arrêt», a-t-elle soupiré.

Elle a fermé les yeux, s’est recueillie comme un sprinter qui va partir pour un cent mètres, et a entamé son récit.

«Je fais un remplacement au Collège de la Mercerie, depuis deux mois. Depuis dix jours, on est en plein dans les examens, on commence les interrogations orales à sept heures, parfois. Alors, pour ne pas faire les trajets tous les jours, j’habite chez Olga.»

Iris vivait à Genève, depuis quelques années, à cause de son fils qui fréquentait une école dont il n’y avait pas d’équivalent à Lausanne, mais Lausanne restait son port d’attache. Olga enseignait dans un des grands lycées de la ville. Elle avait fréquenté la Faculté en même temps qu’Iris, et lorsqu’elles s’étaient retrouvées dans une salle des maîtres, elles étaient devenues amies.

«Tu sais comment est Olga, elle laisse toujours toutes les portes ouvertes, son appartement n’est jamais fermé, ni jour ni nuit. Eh bien, une nuit, je me suis réveillée parce que quelqu’un me caressait les cheveux. J’ai d’abord pensé que c’était Michel. J’ai eu un instant de surprise: qu’est-ce que Michel faisait à Lausanne, il aurait dû être à Los Angeles. Et puis ce Michel-là avait une étrange manière de me tenir une main sur la gorge, j’ai voulu lui caresser les cheveux et lui dire d’enlever sa main, et alors… alors j’ai soudain réalisé que ce n’était pas Michel, j’ai commencé à crier et il… il… Regarde.»

Elle a rabattu le col roulé dans lequel elle cachait son cou, et j’ai vu les marques sombres sur sa gorge. On distinguait encore la forme des doigts. Que cette main-là ne l’ait pas tuée, c’était un vrai miracle.

«Dès qu’il m’a lâché la gorge, j’ai recommencé à crier, et alors il m’a flanqué une rossée qui m’a assommée, et puis il m’a dit: “Tu sens ce revolver sur ta tempe? Encore un cri comme celui-là, et je te tue.” Il puait l’alcool à plein nez.»

«Mais quelle tête avait-il?»

«Je ne sais pas, Marie, il faisait nuit noire, je ne l’ai jamais vu, figure-toi.»

«Quelle horreur! Et puis?»

«Et puis il m’a encore battue, de sa main libre. C’était juste pour se faire plaisir, parce que je n’avais même plus la force de gémir. Et pour finir, il a fait son affaire. Il a passé son revolver de ma tempe à ma gorge, et pendant qu’il me… qu’il se satisfaisait, il répétait sans arrêt: “Moi j’les baise, puis j’les tue.”»

Elle a recommencé à pleurer, mais elle a fait l’effort de continuer.

«J’étais paralysée, tu comprends. Je ne sentais plus mon corps, je n’avais même pas mal là où il m’avait frappée, qu’il m’ait baisée ou non, je m’en foutais, sur le moment. J’étais totalement, absolument sûre que j’allais mourir, je me disais c’est bête de finir ainsi, c’est vraiment bête. Je pensais à Arnaud qui m’avait dit la veille tu verras Iris, tu seras fière de ton fils, il pensait avoir bien réussi son bac, et je lui avais répondu que je serais fière de lui de toute façon jusqu’à ma mort, et maintenant ma mort était déjà là, sordide, dégueulasse, elle me faisait signe. Même pas une belle mort. Avoir survécu à tant de choses, et puis… un ivrogne avec un pistolet et pan. finie, Iris. Terminé.»

«Mais il n’a pas tiré.»

«Non. Une fois qu’il a eu fait son affaire, il s’est mis à me parler le plus gentiment du monde, il voulait me donner rendez-vous le soir d’après, pour qu’on se revoie. Comme si ce qui venait de se passer était parfaitement normal. C’était vraiment surprenant, mais je n’ai même pas pris le temps d’être surprise, ou soulagée. J’ai soudain vu ma chance de survivre, j’ai dit oui, il m’a proposé le bar du Palace et m’a demandé de quoi prendre un taxi. Je lui ai dit de se servir dans le vestiaire en passant. Juste à ce moment-là, il devait être quatre heures, Olga s’est levée. Dans ma chambre, il faisait toujours nuit noire. Elle a allumé le couloir, et j’ai juste entrevu une silhouette par la porte entrebâillée. Grand, mince, assez jeune, je crois. Une nuance d’accent, mais indéfinissable. “Il ne faut pas qu’on me voie”, qu’il a dit. Le culot! J’ai fait semblant d’abonder dans son sens. Il a attendu qu’Olga se soit enfermée à la salle de bains, et il s’est tiré. J’ai couru à une fenêtre pour essayer de le voir lorsqu’il passerait sous le réverbère, mais j’ai juste aperçu une tête bouclée. Bien mis, m’a-t-il semblé, mais je n’ai pas vu les détails, il était trop loin, et en trois enjambées il avait disparu.»

«Et alors, qu’est-ce que tu as fait?»

«J’ai appelé les flics, et j’ai fait irruption à la salle de bains pour tout dire à Olga. Elle a fait du café, elle a répété cent fois que c’était terrible.»

«Les flics sont venus?»

«En deux minutes ils étaient là, mais c’était déjà trop tard. Ils n’ont pas réussi à attraper le type.»

«Tu as vu un inspecteur?»

«Oui, un nommé Léon, très gentil.»

Elle m’a regardée, avec ces yeux vides que je ne lui avais jamais vus avant ce jour-là.

«Ils m’ont emmenée à l’hôpital, en gynéco, pour essayer de récupérer son sperme et faire une analyse d’ADN, pour voir si j’avais quelque chose de cassé, pour me faire un test du sida, car tout ça s’est passé sans préservatif, évidemment. J’étais tellement sûre que j’allais mourir que je n’ai même pas eu le réflexe. Et même si je l’avais eu, je doute que cela aurait servi.»

Une longue pause.

«J’étais là, à moitié morte», a-t-elle repris, la voix aussi vide que son regard, «et on refusait de me soigner tant que je n’aurais pas donné mon nom et celui de mon assurance, ma date de naissance, mon adresse et que sais-je. Il paraît que j’ai piqué une crise de nerfs, je ne m’en souviens même plus. Olga m’a raconté qu’elle leur a suggéré de poser leurs questions plus tard, mais il n’y a rien eu à faire.»

«Et alors?»

«Alors moi, tous ces gens qui me harcelaient de questions au lieu de me soigner, j’ai eu l’impression que l’on me violait derechef.»

Encore un long silence.

«Ça fait huit jours que ça dure», sa voix était à peine intelligible. «Je passe en revue toutes les choses que j’ai dû faire contre ma volonté, pas seulement les fois où j’ai couché avec mon mari juste parce que c’était mon mari et qu’il voulait alors que je n’en avais pas envie. Ma mère m’a empêchée de devenir pianiste: viol. Il a fallu que je me marie parce que autrement on m’aurait chassée de Suisse, moi une ritale enfant clandestine d’immigrés: viol. J’ai été mise à la porte de mon appartement parce qu’on le démolissait: viol. Machin a refusé de me laisser faire une mise en scène dans son théâtre parce que aucune femme n’a jamais fait de mise en scène dans cette salle-là et qu’il n’a pas envie que ça commence: viol. J’ai voulu faire un film sur la vigne et je n’ai pas obtenu de crédits parce que la vigne n’est pas un sujet pour une femme: viol. Et ainsi de suite. Elles défilent, Marie, toutes ces contraintes que j’ai avalées et aussitôt voulu oublier, dépasser, et elles remontent sans que je puisse les empêcher. Je n’étais qu’une bonne femme: un vagin où on entre et dont on sort à loisir, rien de plus. Pas de tête. Pas d’identité propre. Une pute comme une autre. Il a fallu un ivrogne avec un pistolet pour me le rappeler.»

Ses yeux étaient pleins de larmes retenues.

«C’est insupportable, Marie, et ça n’arrête pas.»

C’était insupportable pour moi aussi. Peu à peu, ce viol déteignait sur moi, m’envahissait, me terrassait. Il fallait me secouer, entreprendre quelque chose.

«Que peut-on faire? A-t-on retrouvé ce type? A-t-on au moins une idée?…»

«Non, on ne l’a pas retrouvé, on n’a aucune idée. Ce n’est sans doute pas un crétin. Il n’est pas resté là à attendre qu’on prélève son ADN et qu’on le compare à celui du sperme qu’on a fini par tirer de mon vagin, lorsque j’ai enfin été en état de donner mon numéro AVS. Si tu vois ce que je veux dire. Les flics, à mon avis, ont pratiquement classé l’affaire.»

«Et qu’est-ce que tu attends de moi?»

«Si tu retrouvais ce sale con et que je puisse lui cracher au visage, je me sentirais mieux. En attendant, je n’arrive ni à manger, ni à dormir sans cauchemars, ni à sortir après la tombée de la nuit, ni à comprendre ce que je lis. Dans la rue, j’ai l’impression d’avoir des œillères. Et l’idée que Michel me touche me terrifie.»

Elle s’est levée et s’est mise à arpenter la pièce.

«Michel est au courant?» me suis-je enquise.

«Oui. Mais il ne peut pas rentrer, il m’a consolée par téléphone: viol, bien entendu. Si ça dure ainsi longtemps, je vais perdre la boule, je t’assure. Ça fait huit jours que je me dis arrête Iris. Mais je n’arrive pas à “arrêter”. Alors j’ai pensé qu’il fallait faire quelque chose. J’ai vu un psychiatre, il n’a rien à me dire. Il est dérisoire. Je suis dérisoire. Mais enfin, au point où nous en sommes, cherchons ce type, Marie. Je sais que cela ne pourra pas me dé-violer. Mais cherchons-le tout de même.»

«Où t’a-t-il donné rendez-vous, ce soir-là?»

«Au bar du Palace.»

«À quelle heure?»

«À onze heures, je crois.»

«Du soir?»

«Oui, vingt-trois heures, en dialecte d’horloge parlante.»

«Quelqu’un y est allé?»

«Les flics ont envoyé une inspectrice qui aurait pu, à la rigueur, me ressembler. Elle portait mes vêtements et était coiffée comme moi. Elle n’a rien remarqué. Que des clients ordinaires. Si mon violeur y était, je ne vois pas en quoi il se serait distingué des autres hommes présents. Et puis il ne m’avait pas vue, lui non plus. Quoi qu’il en soit, personne n’a abordé l’inspectrice, qui est restée jusqu’à la fermeture.»

Il fallait que j’appelle Jean-Marc Léon pour avoir plus de détails. Encore un coup de pot que ce soit lui qu’on avait mis sur l’affaire. Nous nous croisions depuis l’enfance, devions avoir le même âge, mais n’avions vraiment fait connaissance qu’à New York, lorsque nous avions fait ensemble notre stage dans une école de police. Je l’aimais bien, et c’était réciproque. De temps à autre, on s’entraidait.

«Bon, je vais essayer de m’en occuper. En attendant, je te ramène chez Olga.»

Iris flageolait sur ses jambes, j’ai appelé un taxi. Vu le déluge, il y a mis le temps, mais il a fini par arriver.

En passant, j’ai échangé un regard avec Sophie qui, discrètement, derrière le dos d’Iris, m’a fait signe qu’elle téléphonerait. À moi ou à l’inspecteur Léon, peut-être. On verrait bien.

«Je ne resterai pas chez Olga», a dit Iris en se laissant choir sur les coussins du tacot. «Elle se fait une bile noire, elle dit que tout ça c’est de sa faute parce qu’elle a laissé la porte d’entrée ouverte. Ça m’énerve.»

«Pourquoi?»

Je n’ai posé la question que pour la faire parler, je me disais que cela devait la soulager de raconter.

«Parce que c’est vrai qu’elle est, en quelque sorte, responsable. Je lui ai demandé cent fois de fermer cette porte la nuit, rien à faire. Elle se moquait de moi, même. Alors maintenant que la tuile a fini par arriver, et qu’elle est tombée sur moi et non sur elle, elle pourrait avoir la décence de la boucler.»

Un long silence, un de plus.

Je n’ai jamais beaucoup aimé Olga, moi. C’était une personne charmante, au premier abord, qui professait des théories antiautoritaires à gogo. Mais dans les faits, il ne s’agissait pas de la contrarier: elle devenait sarcastique, méchamment moqueuse, injuste, sournoisement dictatoriale. Sous toute cette pseudo-gentillesse, elle n’admettait pas la contradiction. Une fois, je lui avais prouvé par A plus B qu’elle s’était trompée dans un de ses raisonnements; elle m’avait envoyé la lettre la plus surprenante que j’aie reçue de ma vie: elle était bête, elle le savait (mon œil, oui), j’étais un être si fort, pourquoi m’acharnais-je sur elle, qui était si faible, moi qui avais tout, elle avait conscience d’être nulle comparée à moi, j’étais vraiment sans pitié blabla blabla blabla. Le chantage affectif de première. La mauvaise foi dans toute sa gloire.

Mais Iris avait toujours trouvé Olga super et j’estimais inutile de communiquer mes doutes.

«Où vas-tu dormir, ce soir?» ai-je demandé. «Et d’abord, Arnaud est au courant?»

«Arnaud est chez son père, dieu merci, il ne sait rien, pour l’instant. Je vais rentrer à Genève, mais il faut que j’aille chercher mes affaires chez Olga, et je me demandais si…»

«Mais oui, je monte avec toi.»

Son corps s’est comme dénoué.

«Oh, merci Marie.» Elle a presque souri. «Je sais que c’est idiot de ne plus vouloir dormir là-bas, d’avoir peur. Je sais que le violeur ne reviendra pas. Mais en ce moment, je n’y peux rien, c’est comme ça.»

Elle a rougi comme une gamine. J’ai dû faire un effort pour ne pas pleurer.

Olga habitait dans les hauts de la ville, au dernier étage d’une maison située au fond d’une impasse. Fallait-il avoir la poisse, me suis-je dit en entrant chez elle, pour qu’un violeur vienne se fourrer justement dans cet appartement si loin des sentiers battus!

Olga était là, elle faisait une valise: elle s’apprêtait à partir en vacances. En nous voyant entrer, la porte n’était pas fermée à clef, elle a tout laissé tomber.

«Ça me fait vraiment plaisir de vous voir.»

Nous nous sommes embrassées; la chaleur était aussi absente de nos saluts que de ces jours pluvieux.

«Je vous offre à boire, à manger?»

«Non, merci. Je suis venue chercher mes affaires, je rentre à Genève.»

Iris est allée dans sa chambre, je l’ai accompagnée. Elle a jeté quelques vêtements dans une valise, ses affaires de toilette. Rien de très rationnel. Elle était de toute évidence ailleurs, et n’avait qu’une hâte: quitter cette chambre maudite. Sur le seuil, Olga dansait d’un pied sur l’autre.

«Est-ce que je peux faire…»

«Non merci. Personne ne peut rien faire pour moi, pour l’instant.»

«Mais tu reviendras dormir ici, n’est-ce pas?»

«Je ne sais pas, Olga. Je ne sais pas.»

Le sourire d’Olga s’est crispé.

«Je sais que tu estimes que je…»

Fallait-il qu’Olga soit mal à l’aise, elle généralement si élégante dans sa syntaxe, pour accumuler pareillement les «que».

«Écoute Olga», suis-je intervenue en voyant s’accentuer la pâleur d’Iris, «il faut qu’on parte maintenant, sinon Iris va manquer son train.»

J’ai pris la pauvre Iris par le coude, j’ai empoigné sa valise et nous ai dirigées vers la porte.

«À bientôt, Olga. Salut.»

«À bientôt», a fait Olga en écho.

«À bientôt», a répété Iris juste pour faire un bruit, elle n’y croyait pas. Je sentais l’urgence qu’elle avait que nous soyons parties. Je n’ai même pas pensé à commander un nouveau taxi.

Nous avons dévalé la pente sous une pluie battante, et ne nous sommes arrêtées qu’avenue de Rumine. La pluie ruisselait sur les cheveux d’Iris qu’elle transformait en casque. Des voitures passaient dans un grand bruit de chaussée mouillée, les arbres ployaient sous le poids de l’eau, déchargée par paquets qui paraissaient guetter expressément ma nuque. Nous nous sommes regardées pour la première fois depuis que nous avions quitté Olga.

«Il faut retrouver ce violeur», a dit Iris, «sinon je vais me mettre à haïr mes propres amis à sa place. Je ne supporte plus la vue d’Olga. C’est un monde.»

«Je suis d’accord qu’il faut le retrouver, mais tu te sentirais peut-être mieux si tu consentais à en vouloir à Olga franchement. Si elle avait fermé la porte à clef…»

«Tu sais quoi? Même au violeur, je n’arrive pas vraiment à en vouloir. Il avait bu, me dis-je… J’aurais dû résister… J’aurais dû…»

«Bon, on est à deux pas de chez moi, on va aller se sécher. Regarde-nous! De vrais saules pleureurs. Après, je te ramènerai à Genève en voiture. Et arrête de dérailler. Il a failli te tuer, qu’est-ce que tu aurais dû faire d’autre? Tu as tout de même réussi l’exploit de rester en vie.»

Nous nous sommes regardées. Nous étions tellement ridicules, avec nos vêtements collés, nos cheveux pendants, notre maquillage noyé, que j’ai commencé à rire, et Iris a suivi. Le vrai fou rire libérateur. Nous sommes tombées dans les bras l’une de l’autre et nous avons continué à rire, d’un rire mêlé de sanglots, jusqu’à ce qu’un passant ricane sous son parapluie.

«Alors, les filles, on bronze?»

Nous nous sommes ressaisies, avons empoigné les bagages et nous sommes dirigées vers chez moi.

Devant la porte cochère, Iris a posé son sac.

«Je ne voudrais pas… Il y a peut-être quelqu’un.»

«Il y a peut-être Rico, mais si cela t’ennuie, on l’enverra ailleurs.»

«Je ne sais pas… Je vais déranger et…»

Décidément, on me l’avait amochée, ma pauvre Iris. Elle d’habitude si sûre d’elle.

«Allez, pas d’histoires. Viens.»

Le grand appartement qui donnait sur le lac était rempli par un concerto pour violon de Mozart. Rico était là.

Rico n’est pas aussi Italien que son nom le laisse supposer. Il n’est même pas Italien du tout. Il s’appelle Heinrich, feu son père était un Autrichien naturalisé Suisse et feu sa mère une gitane de Roumanie. C’est un homme d’une gaieté constante et communicative. Depuis que nous nous sommes rencontrés, nous ne nous sommes plus quittés, en dehors du boulot. Mais son sang gitan et sa profession poussent Rico sur la route plus souvent qu’à son tour. Et comme je me déplace aussi beaucoup, nos rencontres sont suffisamment rares pour être à chaque fois une fête.

Il a surgi du salon, le visage fendu d’un sourire, les bras prêts à s’ouvrir – cela faisait plus d’une semaine que nous ne nous étions vus – et s’est arrêté net.

Un regard, et il a disparu à la salle de bains dont il est revenu avec deux peignoirs et deux serviettes-éponges.

«Vite, enlevez tout ça et séchez-vous. Je vais vous préparer à boire.»

Ce qu’il y a de bien, avec Rico, c’est qu’il n’y a jamais rien à expliquer. Il sait, instinctivement.

Nous sommes allées nous changer.

Une fois que nous nous sommes retrouvés au salon, un grog à la main, il a dit:

«J’aimerais savoir ce qui se passe. Je vois que c’est grave, et si vous pouviez me donner quelques détails…»

Un silence. Fallait-il que je raconte? Que je demande à Iris de raconter? Comme si elle m’avait entendue, elle a soupiré:

«Le seul moyen de se débarrasser de cette saloperie, c’est de la raconter. Je le dis à qui veut l’entendre: j’ai été violée.» Et elle a raconté les détails de son histoire. Après, je suis allée appeler Jean-Marc Léon avant qu’il ne rentre chez lui.

Il m’a confirmé l’histoire dans les grandes lignes, et a ajouté:

«Je l’ai dit à Madame Moretti, et je vous le répète, Mac: je ne dormirai pas tant que je n’aurai pas mis ce salaud sous les verrous. J’ai bon espoir.»

«Pensez-vous pouvoir m’en dire plus?»

«Demain. Si vous voulez, on peut déjeuner ensemble.»

«Merci. Merci pour elle, surtout.»

«Ne me remerciez pas. Je hais les violeurs.»

Nous avons pris rendez-vous.

Au salon, Rico – avec une délicatesse infinie – demandait des détails. Ce qui le chiffonnait, lui aussi, c’était que cet homme, après avoir violé une femme, lui avoir dit qu’il allait la tuer, lui donnait rendez-vous pour le lendemain dans un des lieux de rencontre à la mode. Comme s’il l’avait connue. Comme s’il n’avait rien fait que de très normal.

«N’a-t-il rien dit qui puisse t’avoir fait penser qu’il te connaissait?»

«Non. Il m’a même demandé mon nom, mon âge. Il s’est carrément montré curieux, il s’informait. Ce n’est que lorsque Olga s’est levée qu’il a soudain été très pressé de disparaître, mais ça c’était normal, après ce qu’il venait de faire. Il devait tout de même avoir une légère crainte que je le dénonce. L’inspecteur m’a dit que j’avais beaucoup de chance, parfois ces violeurs tuent leurs victimes pour qu’elles ne témoignent pas.»

Je suis ressortie sans faire de bruit.

Avec ses rondeurs, ses allures bonhommes et son don pour faire parler les gens, Rico était pour Iris, à ce moment-là, le meilleur interlocuteur possible.

L’après-midi tirait à son terme, j’ai appelé Sophie, pour savoir si quelqu’un avait manifesté l’urgent besoin de me voir.

«Personne n’a appelé. Voulez-vous que j’aille boire un verre au bar du Palace, ce soir? On me connaît moins que vous.»

«Je croyais que vous, la nuit…»

Sa voix est restée placide:

«Tant que c’est pour récupérer des créances, en ce qui me concerne ils peuvent tous crever. Mais là on court après un violeur. J’en suis. Même la nuit.»

«Bon. Allez-y. Moi, je ramène Iris à Genève.»

© Bernard Campiche éditeur, CH 1350 Orbe (Suisse)

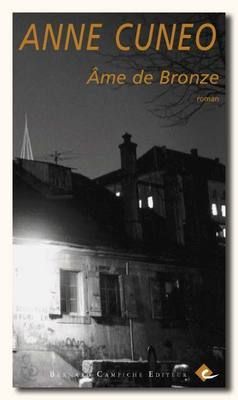

«Ame de bronze» a été réalisé par Bernard Campiche avec la collaboration de René Belakovsky, Béatrice Berton, Marie-Claude Garnier, Marie-Claude Schoendorff et Daniela Spring. Photo de couverture: Daniel Cochet.

, le 07.09.2008 à 07:22

Hé bien, l’atmosphère change brutalement… Fini de rire ! La tragédie dans toute son horreur.

Et comme d’habitude, on attend la suite (ça, c’est bête, personne n’a inventé le roman-feuilleton sans épisode à suivre… Ah si ? Ça s’appelle un livre, et ça se trouve chez un libraire ? OK, je vais rechercher ça dans mon quartier…)

, le 07.09.2008 à 12:56

En effet !

Comme les deux premiers, le Chapitre III est passé sous “Pages” après un Copier-Coller, est imprimé et prêt pour lecture pendant ma prochaine sieste ;-)

Merci Anne.