Dans les films, on croit souvent, quand il y a “un mot”, que le metteur en scène ou l'acteur est spirituel. Ceux qui fréquentent plus intimement le cinéma saluent le scénariste, plus rarement le dialoguiste? Et pourtant…

Le dialoguiste arrive à un moment particulier du film. Après le synopsis qui donne l'histoire, le scénario qui commence à détailler le tournage, avec sa construction en séquence, scènes, plans, il y a bien un moment où l'on doit faire parler le personnage, ou l'acteur. Il faut là des attentions particulières, que tous les scénaristes ne savent pas négocier. C'est un métier à part entière. Vous imaginez Gabin dire : « "Like a Virgin" is all about a girl who digs a guy with a big dick. The whole song is a metaphor for big dicks. » Je ne pense pas… On se serait visiblement trompé de réplique et de dialoguiste. (Tarentino a écrit cette réplique pour lui-même dans Réservoir Dogs.)

Dans le cinéma français, il y a eu trois grands dialoguistes : Jacques Prévert, Henri Jeanson, Michel Audiard. Les trois sont tellement inscrits dans le cinéma qu'on ne sait d'ailleurs parfois plus vraiment qui a écrit quoi. Un exemple :

« Vous vivez, Monsieur, dans la dissipation, la luxure, le mensonge. Vous n'aimez pas, c'est trop long! Non, Vous désirez, ça va plus vite. Vos journées n'ont pas vingt-quatre heures mais deux… car vous êtes du 5 à 7… Vous ne faîtes pas l'amour : vous tuez le temps! » … Audiard ?

ou :

« Les journaux diront : "C'est curieux, c'est toujours les mêmes qui font grève!". Eh oui. C'est très curieux. On n'a jamais vu un conseil d'administration faire grève et débrayer pour obtenir une augmentation de capital. » Prévert ?

ou :

« Vertueuse, vertueuse?… C'est honteux, ce que vous dites là! Ah, les hommes!… Tous les mêmes, tiens… Il suffit qu'on leur résiste pour qu'ils nous prêtent des sentiments ignobles… » Re-Audiard ?…

Non… Tout est de Jeanson. La première réplique est jouée par Edwige Feuillère dans L'Honorable Catherine, la deuxième par François Périer, Sous le Ciel de Paris, la troisième est dite par Martine Carol, dans Nathalie. Mais qui a trouvé « — T'as de beaux yeux, tu sais… (Embrasse moi…) » ? Là, c'est Prévert.

Prévert, Jeanson, Audiard

Ces trois-là ont monopolisé ce qu'il y avait de meilleur dans le cinéma français, en dehors de la nouvelle vague, qu'ils appréciaient diversement. On ne présente pas Jacques Prévert, poète germanopratin né en 1900 tout rond. Il rencontra Marcel Carné à l'issue d'un spectacle du Groupe Octobre. Carné insista pour que Prévert fasse ses premières armes sur Jenny en 1936. Ils enchaîneront avec Drôle de drame (1937), Quai des brumes l'année suivante avec Jean Gabin, Michel Simon et la jeune Michèle Morgan, Le jour se lève (1939), Les Visiteurs du soir (1942) puis Les enfants du Paradis (1945) et Les portes de la nuit (1946) avec Yves Montand. Sacrée brochette…

Jacques Prévert

Jacques Prévert travaillera sur d'autres films avec d'autres réalisateurs, dialoguant ou scénarisant : Notre-Dame-de-Paris (1956) de Jean Delannoy, Sortilèges (1944) et Souvenirs perdus (1950) de Christian-Jaque, Lumière d'été (1942) de Jean Gremillon, Le Crime de M. Lange (1935) de Jean Renoir, Le Roi et l'oiseau (1979) de Paul Grimault, sans parler des films de son frère Pierre. Il sera Le dialoguiste du réalisme poétique, dans la lignée Jean Vigo. On lui doit les célébrissimes « Bizarre, bizarre ! J'ai dit bizarre ? Comme c'est étrange ! » et « Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. »

Si ses recueils de poésie sont constamment réédités, ses dialogues ne le sont pas du tout. Qui connaît ou a commis des transcriptions peut se faire connaître…

Audiard : « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait… » (Les Tontons Flingueurs)

Dans ce brelan d'as de dialoguistes, après Prévert — le Mot, Audiard serait l'Image. Infatigable observateur du petit peuple et inventeur d'un milieu louftingue et caricatural, ce gouailleur impertinent et mal embouché a pêché nombre de ses répliques dans la vie courante, dans son milieu, et chez l'artisan mécanicien du coin. Que dit l'encyclopédie wikipedia de cet énergumène anarchiste de droite, se réclamant de Marcel Aymé et de Louis Fredinand Céline?

Michel Audiard

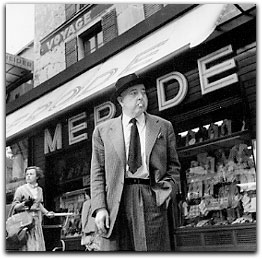

© Collection Christophe L. (vue sur Allocine.fr)

Il naît le 15 mai 1920, au n°2 de la rue Brézin, dans le XIVe arrondissement de Paris, quartier populaire à l'époque, où il est élevé par son parrain. Il y poursuit sans grand intérêt des études qui le mènent jusqu'à un certificat d'études et un C.A.P. de soudeur à l'autogène. Passionné très jeune de littérature et de cinéma, il se forge une solide culture en lisant notamment Rimbaud, Proust et Céline, et découvre les dialogues de Jeanson et de Prévert. Passionné également de bicyclette, il traîne du côté du Vélodrome d'hiver où il rencontre André Pousse qu'il introduira plus tard au métier d'acteur. Songeant un temps à faire carrière dans le vélo, il y renonce toutefois car il « ne montait pas les côtes ». La Seconde Guerre mondiale, à laquelle il ne participe pas, est pour lui une période de privations et la libération, le spectacle de tristes règlements de comptes.

Au lendemain de la guerre, il vivote comme livreur de journaux, ce qui lui permet d'approcher le milieu du journalisme. Il entre ainsi à L'Étoile du soir où il commence une série d'articles sur l'Asie rédigés sur les comptoirs des bistrots parisiens. La découverte de l'imposture lui valant d'être rapidement remercié, il devient alors critique pour Cinévie. En 1949, le réalisateur André Hunebelle le fait entrer dans le monde du cinéma en lui commandant le scénario d'un film policier, Mission à Tanger, bientôt suivi de deux autres films, trois romans policiers, et des premiers succès d'adaptation de romans au cinéma (Le passe-muraille, Les trois mousquetaires). Sa notoriété s'étend et, en 1955, c'est la rencontre avec Jean Gabin auquel il propose le scénario de Gas-Oil. Ainsi commence une collaboration de sept ans et seize films, dont plusieurs grands succès (Les grandes familles, Les vieux de la vieille, Le Baron de l'écluse, Un singe en hiver), et qui ne s'est que peu interrompue (Babette s'en va-t-en guerre, Un taxi pour Tobrouk).

Michel Audiard est à présent un scénariste populaire, ce qui lui attire les foudres des jeunes cinéastes de la Nouvelle vague pour lesquels il symbolise le « cinéma de papa ». En 1963, après s'être un peu fâché avec Jean Gabin, il écrit pour Jean-Paul Belmondo (100 000 dollars au soleil de Henri Verneuil) et toute une équipe d'acteurs talentueux : Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier, Jean Lefebvre etc. (Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes de Georges Lautner). Mais la fâcherie avec Jean Gabin ne dure pas et ils se retrouvent en 1967 pour Le Pacha et collaboreront encore occasionnellement (Sous le signe du taureau de Gilles Grangier)…

wikipedia

Sa filmographie est immense et les répliques extrêmement populaires qu'on y trouve valent parfois plus que le rire qu'elles suscitent, en dépeignant des personnages extrêmes.

- « Le boulot, c'est un truc qu'y vaut mieux commencer jeune. Quand tu démarres tout môme, c'est comme si t'étais né infirme : tu prends le pli, t'y penses plus … » (Mélodie en sous sol)

- « Si les honnêtes gens n'ont presque jamais la situation qu'ils méritent, c'est parce qu'ils tuent moins que les autres. » (Carambolages)

- « Une mauvaise action trouve toujours sa récompense. » (Les lions sont lâchés)

- « C'était pourtant un drôle de colis, l'Albert, tu peux me croire. Ah! Comme copain d'enfance, c'était pas le grand Meaulnes! Jamais t'entends, il a arrêté de m'emmerder! Il a pris son élan dès la communale! Il avait honte de ses galoches, fallait que je lui prête mes pompes, il pétait sa chaîne de vélo, fallait que je lui répare. Plus tard, ça a été l'algèbre… "c'est du cri, j'comprends rien" qu'y disait. Fallait qu'j'me tape ses problèmes! Car il a toujours eu des problèmes, ce cave… Et de pire en pire… mais qu'est-ce que tu veux, c'était mon pote. » (Le Pacha)

- « Madame de Sannois, comme la plupart des femmes, considérait que garder un secret consistait à ne le répéter qu'à une personne à la fois. » (Les Trois Mousquetaires)

Je n'en cite pas d'autres. Je pense que tout le monde a en tête les répliques (culte) des Barbouzes, ou de Ne nous fâchons pas.

Henri Jeanson : l'insoumis

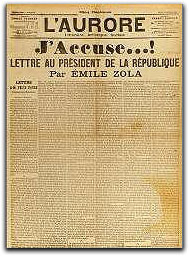

Si l'on peut considérer que Jacques Prévert jouait du jeu et de la magie du Mot, Henri Jeanson jouait de l'Esprit. Né en même temps que Prévert, au mois près, sa vie est riche de prises de positions, de fâcheries, de polémiques et de mois de prisons. Car il écrit dans plusieurs journaux : Canard Enchaîné, Aujourd'hui, Le Crapouillot, Combat, L'Aurore, des vérités pas toujours objectives (cinéma quand tu nous tiens!… On se fâcherait pour un bon mot!…) et pas toujours bonnes à dire, ou pas à ce moment-là. On lui doit des formules assassines qui le fâcheront tour à tour avec tout ce que le cinéma et la politique compte de noms.

L'encyclopédie en ligne nous en dit ceci :

En 1917, après divers petits métiers, il devient journaliste au journal La Bataille, organe de la CGT. Remarqué pour sa plume redoutable, il est journaliste dans les années vingt et intervient comme reporter, comme interviewer ou critique de cinéma, et se distingue par la virulence de son style et un goût prononcé pour la polémique. Il travaille dans divers journaux dont le Journal du peuple, les Hommes du Jour, le Canard enchaîné, où il défend le pacifisme intégral. Il démissionne du Canard enchaîné en 1937, par solidarité avec Jean Galtier-Boissière.

Il est condamné en juillet 1939 à 18 mois de prison pour avoir publié dans SIA (Solidarité Internationale Antifasciste), le périodique fondé en novembre 1938 par Louis Lecoin, un article dans lequel il félicitait Grynspan pour son attentat contre Von Rath, conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Il est arrêté, en novembre 1939, alors qu'il a déjà rejoint son régiment à Meaux, pour des articles parus en mars et août 1939 et pour avoir signé le tract de Louis Lecoin "Paix immédiate". Le 20 décembre 1939, il est condamné par un tribunal militaire à 5 ans de prison pour « provocation de militaires à la désobeissance ».

Jeanson était en prison pour ses écrits pacifistes, et ce quelques jours avant l'entrée des Allemands à Paris. Sa levée d'écrou est obtenue par César Campinchi, avocat et ministre. Il ne quitta pas Paris et entra en contact avec un mandataire des halles, M. Capgras, et se vit confier en août 1940 la rédaction en chef d'Aujourd'hui, un journal "indépendant". Le premier numéro sortit le 10 septembre 1940. En novembre 1940, les autorités allemandes sommèrent le polémiste de prendre publiquement position contre les juifs et en faveur de la politique de collaboration avec l'État français. Henri Jeanson démissionna, puis retourna en prison. Il fut libéré quelques mois plus tard suite à l'intervention de son ami Gaston Bergery, néoradical passé à la collaboration par ultra-pacifisme. Interdit désormais de presse et de cinéma, il travaille au noir, écrivant des dialogues de films qu'il ne signe pas. Avec Pierre Bénard, il participe à l'élaboration de feuilles clandestines, et manque d'être encore une fois arrêté en 1942. Il restera dans la clandestinité jusqu'à la Libération.

Ce parcours illustre les contradictions et compromissions du pacifisme intégral : la volonté d'aboutir à une entente avec l'Allemagne pour éviter la guerre, sut se transformer, après la défaite en désir de "coexistence" correcte, voire en offre de service. Le journal Aujourd'hui était loin d'être innocent dans sa chasse aux responsables de la défaite, dans le recours au mythe du coup de balai purificateur, dans son anglophobie. Il entrait en résonance avec le discours du maréchal Pétain et dans le sens de la propagande allemande.

Malgré son parcours pendant la guerre, il retrouva la rédaction du Canard enchaîné à la Libération. Il reprend alors son métier de journaliste (au Crapouillot, au Canard enchaîné, à Combat, à l'Aurore). Il part de la rédaction du Canard enchaîné en avril 1947, suite à un article coupé sur le sujet "Aragon, Elsa Triolet, Maurice Thorez et les communistes". Ce départ fut l'occasion d'éclats et de règlements de comptes dans la presse. Il revint ensuite au journal, et publia des articles dans le Canard enchaîné (où il signait ses philippiques du pseudonyme d'"Huguette ex-Micro") jusqu'en 1970. Il participe à Cinémonde. De 1967 à 1970, il est critique de télévision pour le quotidien L'Aurore.

Il fut redouté dans le monde des arts et de la politique pour ses formules assassines. Il a également mené, en avant garde, de grands combats politiques (pacifisme, anticolonialisme, défense de la liberté d'expression), tout en demeurant toujours un homme libre.

wikipedia

Il dira, dans le Canard : « Pour nous, un poète est un monsieur qui s'efforce de saisir l'eau par poignées. C'est seulement quand il y parvient que le monsieur est un poète. » Peut-être était- un bon portrait de cet homme attachant…

Dans ses dialogues, on trouvera une lucidité désabusée, un humour acéré, et une précision d'écriture remarquable. (Il disait, comme Audiard : « On écrit pour un acteur, pas pour un film. Si au dernier moment on change la distribution, le travail est à refaire. ») Il est l'auteur des dialogues de nombre de films de légende; entre autres : La Dame de chez Maxim's d'Alexandre Korda,1932, Mister Flow, Robert Siodmak, 1936, Pépé le Moko, Julien Duvivier, 1936, Entrée des artistes, Marc Allégret, 1938, (« Tu ferais un excellent critique. Tu parles fort bien de ce que tu connais mal… »), évidemment Hôtel du Nord, Marcel Carné, 1938 (« Atmosphère… »), Un revenant (1946) et Fanfan la Tulipe (1951) de Christian-Jaque (« À mon avis, les généraux qui meurent à la guerre commettent une faute professionnelle. »), Copie conforme (1946) de Jean Dréville (« Vous avez déjà lu le Larousse ? C'est un recueil de noms célèbres complètement inconnus. »), Les Maudits (1947) de René Clément, Lady Paname, de lui même, en 1949 (« En France, le ridicule ne tue pas. On en vit. »), La Minute de vérité (1952) de Jean Delannoy, La Fête à Henriette (1952) et Pot-bouille (1957) de Julien Duvivier, Montparnasse 19 (1957) de Jacques Becker, La Vache et le prisonnier (1959) d'Henri Verneuil. La liste n'est pas exhaustive. Ce fut un auteur prolifique et lire ses œuvres fait passer des moments précieux.

La Une célèbre de l'Aurore, où écrivait Jeanson

Extraits : Comment se fâcher avec le métier?

Quand on dit que Zin-Zin (c'et le surnom que lui avait donné Louis Jouvet) se fâchait avec tout le monde, cela semble assez naturel quand on lit dans ses chroniques :

- de Fernandel :

- « Il ne ressemblait à personne. Heureusement pour les autres. »

- de Véra Korène (actrice qui avait un défaut de prononciation) :

- « Elle est si mauvaise qu'elle se siffle elle-même en parlant. »

- de Mistinguett :

- « Mlle Mistinguett va tourner dans Rigolboche, avec toutes ses jolies rides. On aura l'impression que la pellicule est rayée, voilà tout. »

- de Joseph Kessel :

- « Aujourd'hui, avec sa gueule en vieille pierre mégalithique, Kessel a un peu l'air d'un monument historique classé par le ministère des Affaires Culturelles. »

- de Mauriac :

- « Moins heureux qu'André Frossard, qui a rencontré Dieu, François Mauriac, lui, n'a rencontré que le Général. »

- d'Armand Salacrou :

- « La première pièce qu'on ait jouée à Paris pendant l'Occupation était une pièce d'Armand Salacrou. Les Allemands sont tout de même restés. »

- de Sartre :

- « Il y a hélas, chez Jean-Paul Sartre un Fouquier-Tinville qui ne dort que d'un œil, un avocat général Mornet qui a tout plein de petits poteaux dans la poche. »

- de Jean Renoir (qu'il encensera puis avec qui il se brouillera :

- « Jean Renoir possédait des toiles de son père. Il était sûr de ne jamais manquer de rien. Mais de là à vendre un Renoir pour pouvoir faire Tire-au-Flanc… Il faut aimer le cinéma. Et ne pas aimer la peinture… »

- de Alexandre Astruc, metteur en scène :

- « C'est un charmant garçon. Pas bête du tout, quand il parle. Et s'il n'avait jamais fait de cinéma, on croirait volontiers, à l'écouter, qu'il peut en faire. Pauvre Alexandre Astruc ! Si jeune et déjà mort… »

- de Clouzot, metteur en scène :

- « Avec son film Les Espions, Clouzot a fait Kafka dans sa culotte. »

- de Paul Claudel :

- « À la Santé où j'ai vécu sans snobisme quelques mois de ma vie, je me suis condamné à lire ou à relire à peu près tout Paul Claudel. Cette aggravation de peine m'a laissé de la prison un souvenir atroce. »

- de Sacha Guitry (avant la guerre, après, ils seront fâchés…) :

- « Je préfère le détachement de M. Sacha Guitry, sa désinvolture, la manière qu'il a de s'asseoir sur son époque, à la politicomanie de certains écrivains pour qui le Front populaire est devenu une mangeoire et un bureau de placement. »

- d'un producteur :

- « Ce producteur qui ne produit rien. Même pas une bonne impression. »

Extraits : Aphorismes

- « La liberté est un mot qui a fait le tour du monde et n'en est jamais revenu. »

- « La liberté c'est un peu comme l'argent. Il ne suffit pas d'être riche pour savoir dépenser. Ce serait trop facile. Et trop injuste. Il faut aussi avoir ce qui ne s'achète pas : de l'imagination. Autrement on crève sur son or sans en avoir profité. Comme un pauvre. »

- « Au temps que nous vivons, c'est bien simple, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. »

- « Un chanteur d'opéra, c'est un type qui reçoit un coup de couteau dans le dos et qui, au lieu de se soigner, se met à chanter. »

- « La Patrie, c'est le sang des autres. »

- « C'est avec l'or qu'on fait l'acier. Et c'est avec l'acier qu'on fait les croix de bois. »

- « Un peintre a l'âge de ses tableaux. Un poète a l'âge de ses poèmes. Un scénariste l'âge de ses films. Seuls les imbéciles ont l'âge de leurs artères. »

- « Les prostituées sont des femmes du monde à l'état brut. »

- « Je ne suis pas sceptique. Je ne crois en rien, mais j'y crois fermement. »

- « La guerre, ça commence toujours par des heures héroïques… Et ça finit par des minutes de silence… »

Répliques et dialogues

- François Périer rompt avec sa petite amie dans Souvenirs Perdus :

- « — Est ce que je pleure, moi ? Et pourtant moi je te quitte, et toi tu continueras à coucher avec toi, et moi, pendant ce temps là : une deux, une deux… Je dirai : "Gaspard à Tataouine, une deux, une deux…" Je sentirai bon le sable chaud et c'est en pensant à toi, mon amour, qu'avec les autres je chanterai la chanson mélancolique du blédard : "Tiens, t'auras du boudin, t'auras du boudin!…" »

- Fernandel, dans Meurtres :

- « — Mon frère, voyez vous, il est gentil, mais… Ce n'est pas un ami, non…C'est un monsieur qu'a eu la même mère que moi… Voilà tout…»

- Dans Un Revenant :

- « — Oh! Ce père est coupable et nous allons condamner le fils!

— Il faut bien que les enfants servent à quelque chose! » - Dans Montparnasse 19, Lili Palmer dit :

- « — Mon vieux Zboro, vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas très intelligent.

— C'est sans doute pour ça que je suis gentil. » - Un père, Jean Brochard, éduque son fils François Périer, dans Un Revenant :

- « — Je te céderai ma garçonnière et tu feras comme moi… Trois petites parts dans ta vie : une pour les affaires, une pour le foyer, et une pour ta vie personnelle…

— Non! J'ai vingt ans, moi, et je ne veux pas de ta cinquantaine! » - Louis Jouvet dans Les amoureux sont seuls au monde :

- « — Si l'on ne souffrait pas de temps en temps, le bonheur ne serait pas supportable. »

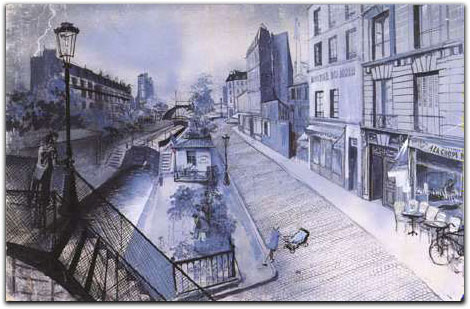

Croquis des décors d'Hôtel du Nord (Alexandre Trauner)

Entrée des artistes, Hôtel du nord

Deux de ses œuvres touchent au sublime : Entrée des artistes de Marc Allégret, et Hôtel du Nord, de Marcel Carné. Dans les deux : son ami Louis Jouvet. Pour écrire le premier, Jeanson ira dans la classe de Jouvet pour s'imprégner de l'atmosphère. Était-ce nécessaire? Il y connaissait déjà tout le monde. Il dira plus tard qu'il n'a pas inventé le film, mais qu'il a transcrit des événements réels, et qu'il pourrait donner les noms des participants.

L'écriture y est d'un piqué admirable. On y voit Jouvet dire, à une jeune actrice :

« Merci! Tu me donneras ta scène quand tu la sauras et que tu ne feras plus de faux vers. Il y a au théâtre, comme dans l'épicerie, une honnêteté qui consiste à ne pas tromper le public. Il faut d'abord savoir son texte. Si tu voles ici une rime, ailleurs un alexandrin, le public finira par s'apercevoir qu'il n'y a pas le poids et tu perdras ta clientèle. »

Et à la veille d'un concours, cette réplique vacharde :

« Le dernier cours est toujours un peu mélancolique… Demain… Vous ne serez plus des élèves…Vous serez des premiers prix… Vous irez les uns au Français, les autres sur les boulevards… Ceux qui n'ont pas de talent iront au cinéma. »

Hôtel du Nord fut l'occasion d'un détournement mémorable. À l'origine, la vedette devait en être l'actrice Annabella, et Prévert devait faire le scénario. Prévert retenu en URSS, c'est Jean Aurenche, scénariste de renom, qui prend le relais et qui demande à Jeanson de faire les dialogues. Jeanson détestait Annabella, l'appelant Annabêta, il aurait préféré imposer Odette Joyeux, et Claude Dauphin. Carné sera obligé de signer le contrat de Jean-Pierre Aumont en catimini pour éviter le couroux de Jeanson, qui décidera « de ne pas écrire une ligne pour lui, na! »

Dans le scénario, deux personnages secondaires, une prostituée et son souteneur. Arletty, imposée par Carné, et Louis Jouvet imposé par Jeanson. Ces deux rôles seront du nanan pour le dialoguiste qui trouvera la réplique peut-être la plus célèbre de l'histoire du cinéma, et qui feront de ces deux seconds rôles les héros du film, en dépit du scénario. Je ne résiste pas au plaisir de vous le donner, Le célèbre dialogue, in extenso :

« — Pourquoi qu'on part pas pour Toulon ? Tu t'incrustes, tu t'incrustes et ça finira par faire du vilain.

— Et après ?

— Oh… t'as pas toujours été aussi fatalitaire.

— Fataliste !

— Si tu veux, le résultat est le même. Pourquoi tu l'as à la caille… On n'est pas heureux tous les deux ?

— Non !

— T'en es sûr ?

— Oui !

— T'aimes pas notre vie ?

— Tu l'aimes, toi, notre vie ?

— Faut bien ! Je m'y suis habituée. Les coquards mis à part, t'es plutôt bon mec… par terre on s'dispute, puis au lit on s'explique et sur l'oreiller on s'comprend… alors ?

— Alors rien, j'en ai assez — tu saisis — je m'asphyxie — tu saisis ? Je m'asphyxie !

— À Toulon y'a de l'air puisqu'il y a la mer, tu respireras mieux.

— Partout où on ira ça sentira le pourri.

— Alors allons à l'étranger… aux Colonies

— Avec toi ?

— Cett'idée

— Alors ce sera partout pareil, j'ai besoin de changer d'atmosphère… et mon atmosphère : c'est toi !

— C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère ! Si j'suis une atmosphère, t'es un drôle de bled ! Oh là là… les types qui sont du milieu sans en être et qui cognent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère… atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Puisque c'est comme ça, vas-y tout seul à La Varenne… Bonne pêche et puis bonne atmosphère ! »

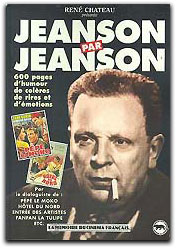

Pour ceux qui veulent passer quelques heures dans le monde extraordinaire des mots du cinéma, je conseille Audiard par Audiard et Jeanson par Jeanson, chez René Chateau Éditions (pas de Prévert par Prévert, il est trop édité partout…) et je conseille aussi de lire le Audiard avant le Jeanson, car, vraie surprise pour moi qui connaissais mon Audiard sur le bout des doigts, quand on a lu Jeanson, plus rien ne passe, car tout y est.

On ne peut pourtant pas dire que Jeanson était sympa. Je ne pense pas. Mais son esprit libre, son écriture millimétrée et son humour dévastateur me l'ont rendu indispensable. On parle aussi beaucoup du Zin-Zin dans la biographie de Louis Jouvet par Jean Marc Loubier, chez Ramsay. Et surtout, il faut revoir les films. Une certaine génération, produit de l'ORTF et des dimanches après-midi mortellement ennuyeux sauvés par un film en noir et blanc maintes fois rediffusé, où des Vanel en maillot de corps défient du regard des Gabin aux yeux clairs, y retrouvera son enfance et ses valeurs. Jeanson : que du bonheur…

, le 11.07.2006 à 00:37

Merci à Modane de m’avoir fait (re)découvrir Henri Jeanson.

Mais mon préféré reste Audiard…

Pour ceux que cela intéresse, voici un site qui lui consacré :

http://www.audiard.net/

, le 11.07.2006 à 10:16

Merci ! Belle athmosphère !

Ca nous change du réchauffement climatique, de la fin du pétrole, des lendemains qui chantent et des grands soirs, des élections à venir, des milliardaires en culottes courtes sur pelouses allemandes, des DXo, raw et autres pixels à la ramasse…

A

, le 11.07.2006 à 11:24

Oui, merci Modane.

Quel bon moment !

borelek

, le 11.07.2006 à 13:05

De même, merci beaucoup, ça donne envie de voir ou revoir tous ces films et d’en lire plus sur eux.

, le 11.07.2006 à 14:36

Chouette article. Je connaissais pas vraiment Jeanson, merci de combler cette lacune.

Dans l’ensemble, je trouve que la plupart des films français de ces dernières années pêchent justement par leurs dialogues. Et malheureusement, sans un bon dialogue, difficile d’avoir un bon jeu d’acteur.

Et un bon dialogue, ce n’est pas forcément des perles à la Audiard ou Jeanson, c’est tout simplement des mots qui sonnent vrais quand on les dits. Des phrases qui coulent ou qui se heurtent comme si elles étaient improvisées. Et non du texte déclamé ou récité comme on en voit trop souvent, y compris chez les grands acteurs et les grands cinéastes. En France, soit il n’y a plus de bons dialoguistes, soit les metteurs en scène et les scénaristes ne les font plus bosser

, le 11.07.2006 à 15:38

Merci Modane! Joli billet!

On s’écoute atmosphère?

, le 11.07.2006 à 16:32

Ha ! je le cherchais ! et Caplan l’a trouvé !

A

, le 11.07.2006 à 20:15

Très bon, merci Modane.

Et merci Caplan pour l' »atmosphère » !

Didier

, le 11.07.2006 à 20:48

Merci pour cet article.

Ce qu’il y a de bien dans les films que tu cites, c’est l’osmose qui existe entre les acteurs et le dialoguiste. Ces phrases ont l’air de leur sortir si naturellement de la bouche et collent exactement à leur personnage.

Qui d’autre que Bernard Blier pouvait dire ça comme ça!

J’adore! Vivement un petit festival.

Iris

, le 11.07.2006 à 22:25

Si qq’un retrouve les dialogues de « Buffet froid » je suis preneur !

J’ai par ailleurs retrouvé dans mes archives la tirade de Bernard Blier en entier

A

, le 12.07.2006 à 02:16

Oui.

Mais on peut remarquer deux choses :

– Audiard travaillait plutôt dans le comique. Ses dialogues pouvaient même aller jusqu’à donner une tonalité comique à des films qui auraient pu jouer une carte plus réaliste. Il jouait le second degré, faisant passer les films de la série B à un statut plus respectable.

– Jeanson offrait à ses comédiens un langage populaire rare et sans esbrouffe. Jeanson magnifiait la langue du petit peuple, interlope ou pas, sans lui supprimer sa couleur, son cachet populaire. Du travail d’orfèvre.

Un anar de droite et un anar de gauche ?

Merci, Modane, pour cette très chouette prestation.

—

Au nom de l’Europe, j’ai voté NON !

… et la gauche libérale aurait tort de l’oublier.

, le 12.07.2006 à 10:50

Comme beaucoup je connaissais Audiard mais pas Jeanson, merci de me l’avoir fait découvrir.

Dans le doute, frappe encore !

, le 12.07.2006 à 12:42

Super article, merci beaucoup, que du bonheur tous ces films (sauf la fin du Gabin, chuis pas trop fan…).

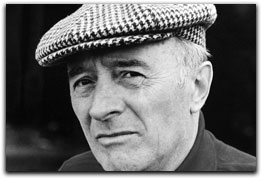

J’adore la photo de Prévert (de Doisneau, je crois, qui étais bien meilleur dans l’humour que dans le « social »)

z (c’était bien le cinéma…)

, le 13.07.2006 à 17:38

Très bel article, merci ;)