1er septembre 2004

Je débarque vers 18 heures, le temps de prendre le Vaporetto jusqu’au Lido, où des amis m’hébergent, et je manque la grande manif des “no global” qui a été organisée pour deux raisons. D’une part un des sponsors principaux du Festival du film, Wella pour ne pas les nommer, vient de décréter la fermeture de ses usines italiennes, qui étaient pourtant bénéficiaires, le licenciement de centaines d’employés, et la délocalisation (en Tchéquie, si j’ai bien compris). Et d’autre part parce que les organisateurs réclament contre le fait qu’il y a selon eux une prédominance trop marquée des films américains au Festival.

Le temps de poser ma valise, d’enfourcher un vélo et de courir après les manifestants, je n’attrape plus que quelques-uns des employés licenciés de Wella qui, drapeaux syndicaux en tête, réclament devant l’hôtel luxueux où l’on trouve tous les invités de marque et où distributeurs et producteurs ont leurs bureaux. Dans un hôtel médiocre, la chambre vaut dans les 350 francs par nuit, pendant le Festival. Je n’ose imaginer le prix dans cette profusion de marbres et de fauteuils moelleux, avec plage et débarcadère privés, bref, le luxe est insolent à l’intérieur (et un peu aussi à l’extérieur) et devant la porte il y a ces gens qu’on a privés d’un salaire mensuel qui, à l’hôtel, couvrirait peut-être tout juste 48 heures pour une personne seule.

Ça fait désordre, mais les flics, qui sont là, ne lèvent pas le petit doigt.

“Je ne peux pas intervenir, me dit celui à qui je m’adresse, délocaliser Wella alors que c’est même pas nécessaire pour le bilan, c’est une saloperie. La moindre des choses, c’est qu’on leur permette de le dire.”

Je verrai plus tard qu’il y a eu un immense cortège de solidarité avant mon arrivée. Je suis arrivée trop tard également pour prendre mon accréditation, aussi la soirée se passe non au cinéma, mais dans une pizzeria avec les copains.

2 septembre

Le temps d’aller chercher ma carte de presse, mon accréditation, et tout le tintouin, je manque la dernière projection de “The Terminal” le film consacré à l’Iranien qui campe depuis quinze ans à l’aéroport de Paris, et que nous avions rencontré, au hasard d’un tournage sur les lettres qui forment les inscriptions de l’aéroport: elles sont l’œuvre de Adrian Frutiger, un Suisse, et c’est à son sujet que nous filmions les panneaux indicateurs.

On m’a raconté le film, et je me rends compte que si les cinéastes ont repris le principe (un homme qui entre en France avec un visa qui perd sa valeur pendant son transit à cause d’un coup d’état, qui ne sait plus où aller et qu’on ne peut légalement pas renvoyer - mais à qui il faut des années pour légaliser sa situation), l’histoire racontée est passablement romancée. Mais enfin, toujours selon mes collègues, c’est tout de même un plaidoyer pour la tolérance à l’immigration. Quant au vrai réfugié de l’aéroport, il a maintenant de l’argent (les droits de “son” film), la permission d’entrer en France et en Angleterre, mais à force, il ne se sent bien que là où il est: le sous-sol de l’aéroport.

Le 2 septembre, c’est le jour où on attend naïvement d’une minute à l’autre la libération des deux journalistes français pris en otage en Irak, Christian Chesnot et Georges Malbrunot; je téléphone à mes amis pendant la journée. Toujours rien. À un moment donné, ils m’annoncent que 200 enfants ont été pris en otage dans une école d’Ossétie du Nord. En Italie, cela chasse les deux journalistes français de la Une des journaux.

3 septembre

Tôt le matin, “5x2 (Cinq fois deux)” de François Ozon.

Comédiens épatants. En soi, l’histoire est banale: c’est celle d’un couple de la rencontre à la fin du mariage. L’originalité, qui permet de créer une tension qui serait sans doute nulle sans cela, c’est que l’histoire commence par la fin, et se termine avec la rencontre. On remonte dans le temps - et on voit ainsi mieux les erreurs, les prédispositions de l’un et de l’autre à faire ce qu’ils finiront par faire. Bref, de surprise en surprise, le film a passé en un instant (et ce n’est pas un mince compliment que de dire cela; pendant ces huit jours, j’ai vu des films de 90 minutes qui semblaient durer trois jours).

Ensuite, je suis allée prendre un bain de mer parce que j’avais trouvé une plage où il n’était pas nécessaire de payer pour entrer. Il y avait pas mal de monde. Sur le transistor d’une mère de cinq enfants qui était là avec sa smala et qui soupirait tous les quarts d’heure: heureusement que lundi c’est l’école, nous avons écouté les nouvelles d’Ossétie et avons appris que les otages n’étaient pas deux ou trois cents, mais plus de mille.

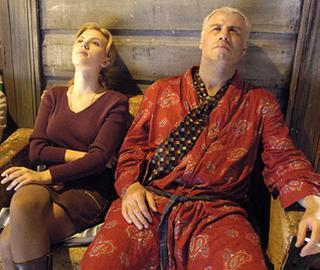

À 3 heures, je suis allée voir “A Love Song for Bobby Long”, film hors concours avec un John Travolta magnifique, complètement différent de l’habitude: une jeune fille hérite de la maison de sa mère, qu’elle connaît à peine car elle était chanteuse et toujours en tournée, puis trop malade pour la voir. Elle y trouve deux hommes solidement installés, un d’une vingtaine d’années, et un (Travolta) dans la cinquantaine. Le film est l’histoire de cette cohabitation. Une jolie fable, bien faite, originale, et splendidement jouée.

Malheureusement, l’horreur des enfants otages faisait continuellement irruption dans les paysages bucoliques de l’écran, je n’étais pas entièrement disponible.

4 septembre

Je suis contente d’être allée au cinéma à 9 heures, avant d’avoir lu les journaux ou écouté la radio. J’ai ainsi vu sans trop d’arrière-pensées l’un des deux films les plus beaux de ce Festival en ce qui me concerne (jugement purement personnel et subjectif) : “Finding Neverland”, de Marc Forster.

C’est l’histoire de comment l’écrivain écossais James Barrie a inventé “Peter Pan”, ou plutôt de comment il a rencontré un petit garçon qui lui a, sans le vouloir, ouvert la porte du pays enchanté: Neverland (Pays de nulle part) - celui où le Capitaine Crochet se bat contre vents, marées et petits garçons, où Wendy est à la fois sœur et maman, où Peter Pan vole d’aventure en aventure, un pays enchanté, quoi.

Ce qui est remarquable dans cette transposition très libre d’un instant crucial de la vie de James Barrie, ce n’est pas le côté biographique. Si l’on se penche sur la vie de l’écrivain, on se rend compte que physiquement, il n’avait rien de Johnny Depp qui le joue. Mais ce que le film réussit à illustrer, c’est le processus créatif: le chef-d’œuvre qui naît d’éléments disparates que seul l’auteur est capable de rassembler pour en faire un tout. C’est bouleversant. J’ai vu le film à une projection de presse, et j’ai pu constater en sortant que bien des critiques, de ces gens devenus cyniques à force de voir trois films par jour dont ils doivent par profession penser quelque chose, avaient les yeux rouges. Et cela a été dit unanimement: si le film avait été en concours, il aurait sans doute gagné un des prix principaux.

J’ai acheté les journaux en sortant: l’irréparable a eu lieu à Bezlan. Dans cette école où il y avait plus de mille personnes, on comptait 350 morts, 250 disparus et près de 600 blessés. Si je n’ai rien oublié de mon arithmétique, cela signifie que presque personne ne s’est sorti de là indemne. Cela me rappelle une infirmière de la Croix Rouge, il y a des années, qui était sortie vivante par miracle de la prise d’un hôpital par des rebelles: “Nous savions que les Russes voudraient reprendre le bâtiment, et qu’ils ne feraient ni quartier, ni différence.”

Je n’ai pas pu retourner au cinéma de la journée.

Comme depuis Venise je ne pouvais rien faire pour ceux de Bezlan, j’ai tout simplement marché toute la journée à travers les ruelles.

Cela m’a donné l’occasion de repenser à Giovanni Giocondo, qu’on a surnommé “le père de Venise”, et qui était à la fois archéologue, lettré et architecte. C’est lui qui, vers 1500, a alerté les Vénitiens, en leur expliquant que la rivière Brenta allait peu à peu remplir la Lagune s’ils ne faisaient rien. Il a ensuite mis au point un système d’irrigation dont on use à ce jour et qui a fait que Venise est restée ce qu’elle est. Il a construit un quartier qui existe encore, le Fondaco dei Tedeschi. Il a construit quelques-uns des plus beaux palais de Vérone où il résidait, au couvent des Franciscains (il était moine). Le roi de France l’a pris à son service et c’est lui qui a construit le Pont Notre Dame et le Petit Pont, dans leur version du XVIe siècle, ainsi que la Chambre des Comptes, qui est toujours là, et d’autres bâtiments de la région parisienne. Il a enfin trouvé la manière de faire tenir Saint-Pierre de Rome, dont la coupole semblait, à l’époque, une belle idée à jamais irréalisable. Il a inventé un moyen de renforcer les fondations, et ma foi, avec un certain succès - Saint-Pierre de Rome tient toujours.

5 septembre

Difficile de voir “Lavorare con lentezza: Radio Alice 100,6 MHz”, un film sur la révolte estudiantine à Bologne et l’assassinat d’un étudiant. Les événements se sont déroulés dans les années soixante-dix, mais sur fond de nouvelles catastrophiques venant d’Irak et de Bezlan, le film était comme la goutte qui fait déborder le vase: il y a tant de violence dans la réalité, que celle de l’écran semble presque de trop.

Je passe sur “Vanity Fair” de Mira Nair. Joli, sans plus.

6 septembre

La journée est marquée par deux événements: d’abord la projection de Vera Drake, l’autre film qui est pour moi un chef-d’œuvre absolu.

C’est l’histoire d’une petite femme tranquille qui croit tranquillement que chaque femme a le droit de choisir le moment où elle sera mère, et qui “donne un coup de main” aux jeunes femmes en difficulté en provoquant chez elles l’avortement. Elle fait cela habilement, proprement et bénévolement, comme un apostolat, sans en parler à personne. Nous sommes dans les années ‘50, et c’est encore un crime. Le film montre aussi, sans avoir l’air d’y toucher, qu’on est là face à une double morale: celles qui ont de quoi se payer un psychiatre qui certifiera leurs difficultés, et de quoi s’offrir une clinique peuvent faire cela sans problème. Un jour, après des centaines de “coups de main” réussis, une des jeunes femmes que Vera a aidées est victime de complications. Vera est arrêtée, jugée, et condamnée à deux ans de prison. Le film se termine au moment où elle arrive à la maison d’arrêt et rencontre un certain nombre de femmes qui ont fait comme elle, et qui ont comme elle fini par tomber sur une jeune femme qui a fait une complication.

Deux choses sont particulièrement remarquables dans ce film. Le réalisateur Mike Leigh ne porte à aucun moment de jugement moral, il se contente d’exposer des faits. “Aujourd’hui, dans le monde surpeuplé, l’avortement est devenu un enjeu fondamental. … Mon rôle est de poser des questions, non de tirer des conclusions hâtives. Ce problème demeure délicat et difficile.” A nous de réfléchir. Et par ailleurs, il y a la comédienne Imelda Staunton: sa performance est, pour emprunter le mot à un journaliste italien, monumentale. Johnny Depp est touchant en James Barry, mais elle est bouleversante en Vera Drake. Le film vaudrait d’être vu rien que pour étudier son jeu.

7 septembre

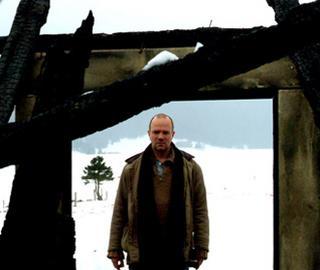

Le jour du film suisse: “Tout un hiver sans feu”, de Greg Zglinski, sur un scénario de Pierre-Pascal Rossi.

C’est un film très suisse à plusieurs niveaux, en dépit du fait que le réalisateur est un Suisse de Pologne, pour ainsi dire: né en Pologne, ayant appris son métier de cinéaste en Pologne. Mais il a grandi en Argovie. Le film est Suisse dans ce sens que l’équipe est prise dans toutes les régions (scénariste genevois, réalisateur argovien, par exemple). Il est suisse par la thématique: des sentiments qu’on a de la peine à exprimer, et du coup cette sorte d’impuissance que ressentent des parents qui ont perdu une petite fille dans un incendie à dire leur chagrin, à faire leur deuil. Cela les mine, les détruit, les éloigne l’un de l’autre. Et le “salut” qui vient (peut-être, la fin du film est ouverte) de l’extérieur, de ces réfugiés kosovars qui ont aussi subi un incendie, dans lequel ils ont tout perdu, de l’éloignement qui mène au rapprochement, à tous les niveaux. Le film est par ailleurs suisse par sa perfection esthétique: les paysages hivernaux du Jura sont utilisés avec maestria, les images sont parfaites, le jeu des comédiens abouti.

J’aurais voulu ressentir de l’enthousiasme pour cette œuvre qui est sans doute la plus aboutie du cinéma suisse depuis pas mal de temps. Malheureusement cette froideur qu’il dégage m’a, si je puis dire, tenue à distance. Le public était d’ailleurs partagé: il y avait ceux qui étaient entrés dans le film, et ceux qui, comme moi, n’avait pas trouvé la porte.

Le soir, les producteurs (Cab, la TV suisse, le Centre suisse du cinéma Swissfilms) ont offert une réception au Consulat de Suisse à Venise, ça donne sur un canal, c’est grandiose, ça vaut le détour.

Malheureusement, la fin de la soirée a été endeuillée par la nouvelle de l’enlèvement de deux travailleuses humanitaires italiennes et de deux travailleurs humanitaires irakiens qui travaillaient avec elles à Bagdad. L’Italie est bouleversée, les bulletins spéciaux de nouvelles se succèdent. Un petit cortège de protestation aux flambeaux parcourt le quai devant la Place St-Marc.

8 septembre

Mon dernier jour à Venise, je ne vais pas au cinéma. Par contre, je vais me balader dans les quartiers derrière la gare, je vais me recueillir dans le ghetto, aux murs duquel des plaques rappellent les victimes de conflits successifs: 1848, 1914-18, l’Holocauste, d’autres événements, dont je n’avais jamais entendu parler.

Actuellement, sur la grande place du ghetto, il y a constamment des policiers de garde. Ce ghetto (le mot, du dialecte vénitien, vient d’ici) est le plus ancien du monde. Les conditions dans lesquelles vivaient autrefois les Juifs sont bien illustrées par un des films du festival, “Le Marchand de Venise”, avec un Al Pacino exceptionnel en Shylock.

Ils étaient indispensables à la prospérité de la République parce que les Chrétiens avaient l’interdiction de faire travailler l’argent. Mais du simple fait que les Juifs, à qui il ne restait pratiquement que cela, tant de choses leur étaient interdites, prêtaient ce qu’il fallait aux marchands pour prospérer, ils étaient méprisés. J’ai trouvé une plaque datant de 1780 environ à l’entrée du ghetto, par laquelle il était interdit sous peine de mort à tout Juif qui s’était fait chrétien de jamais remettre les pieds au ghetto. Comme on voit, l’ostracisme vénitien n’était pas du racisme, et ce à quoi ils aspiraient, c’était à la disparition du judaïsme par la conversion (un thème qui, soit dit en passant, est aussi présent dans “Le Marchand de Venise”).

Turner à Venise

Pour couronner le tout, je suis allée voir l’exposition “Turner à Venise”. Ce type-là avait, en 1840, fait de Venise des dessins en rafale comme nous faisons, avec nos appareils à moteur, des photos en rafale. C’est assez exceptionnel. Le jour, la nuit, en quinze jours, Turner a fait des centaines de dessins, d’aquarelles, à partir desquels il allait par la suite peindre de splendides tableaux. J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour Turner parce que, après avoir été un enfant prodige, riche à vingt ans, promis à une existence facile, il n’a cessé, toute sa vie, de se poser des problèmes et des questions, peignant d’une manière que nous considérons géniale mais que ses contemporains trouvaient folle. À la fin de sa vie, il refusait d’exposer. Et lorsqu’il est mort sa famille a été certaine qu’il était fou à lier: il a légué ses tableaux à l’État et sa fortune à une institution qui s’occupait d’artistes démunis.

10 septembre

J’ai traversé encore une fois Venise en Vaporetto, j’ai passé huit heures en train, et me voici revenue. Vers trois heures de l’après-midi, j’apprends que Vera Drake a gagné le Lion d’Or, qu’Imelda Staunton a été consacré meilleure actrice. Justice est faite. “Tout un hiver sans feu” a gagné le prix du meilleur premier long-métrage. Et “Finding Neverland” a tout de même reporté une récompense: le prix Lanterna Magica - ça lui convient, je trouve.

, le 13.09.2004 à 00:10

Anne, j’adore cette humeur qui nous fait vivre en parallèle ton actualité cinématographique et l’actualité tout court, tellement triste au même moment.

Cette chronique a justement un côté montage cinéma que j’apprécie beaucoup.

, le 13.09.2004 à 00:50

Tout est dit. Merci Anne (et bonjour au passage).

;o)

, le 13.09.2004 à 08:04

Très joli reportage! Merci, Anne!

A propos du film suisse « Tout un hiver sans feu », je me pose la question de savoir si un jour on verra un film suisse qui n’est pas un film suisse! Est-ce qu’on est capable, dans ce pays, de filmer plus loin que notre nombril? Est-ce qu’on est capable de faire des films qui peuvent intéresser des spectateurs normaux de n’importe quel autre pays que la Suisse?

Est-ce que les auteurs de films suisses ne feraient pas mieux de se poser la question « Quel sujet donner à mon film pour intéresser beaucoup de monde? » au lieu de se poser la question « Comment vais-je trouver des subventions pour financer un film au sujet ardu, certes, mais teeeeellement grâââve… »?

, le 13.09.2004 à 08:27

Et une mention speciale à Anne pour sa photo de la rade de Venise et surtout pour celle de « la table au parasol ».

Superbe.

, le 13.09.2004 à 10:44

Où est la réalité, où est la fiction dans cette histoire ? Des films qui parlent de la réalité (enfin, quasiment tous), des réalités qu’on dirait être des scénarii de fiction. Le mélange de la beauté, de la misère, de la richesse et de l’horreur. Il y a vraiment de quoi être un peu désemparé.

^. .^ GerFaut

=U= http://gerfaut.com

GerFaut c’est frais, mais c’est pas grave.

, le 13.09.2004 à 10:59

Caplan:

« A propos du film suisse « Tout un hiver sans feu », je me pose la question de savoir si un jour on verra un film suisse qui n’est pas un film suisse! Est-ce qu’on est capable, dans ce pays, de filmer plus loin que notre nombril? Est-ce qu’on est capable de faire des films qui peuvent intéresser des spectateurs normaux de n’importe quel autre pays que la Suisse?”

Pour être honnête, je dois dire qu’il y a plein d’Italiens qui ont vu et aimé ce film comme UN FILM, tout court, et n’ont pas pensé “cinéma suisse”. Et il faut que je le répète: le public était assez partagé. Il y a des gens (et pas nécessairement des Suisses) qui ont beaucoup aimé “Tout un hiver sans feu”.

C’est moi qui n’ai pas réussi à y entrer et qui ne peux donc pas faire preuve d’un enthousiasme que je n’éprouve pas, tout en étant capable de voir, avec ma tête rationnelle, que c’est un film beau et bien fait. C’est le déclic passionnel, qui ne s’est pas fait chez moi – mais il a eu lieu pour d’autres.

Anne

, le 13.09.2004 à 11:14

Très beau reportage! Merci Anne de nous avoir emmener avec toi à Venise!

shub

, le 13.09.2004 à 13:01

Tout de même, faut pas exagérer Caplan (tu n’as complétement tort…ok, mais): Godard, Goretta (même si on n’aime pas) et d’autres (en cherchant bien) ont prouvé le contraire !

——–

Merci Anne pour ce super reportage … Ah, le Vaporetto.. quelle ville !!!

« John Travolta magnifique, complètement différent de l’habitude »

ben tiens, j’me réjouis de voir ça

« 5×2” de François Ozon. En soi, l’histoire est banale »

c’est vrai que ses films « au premier niveau » souvent donnent cette impression, mais une fois qu’on est imprégné, c’est autre chose

, le 13.09.2004 à 14:41

Merci Anne, pour cet article tellement vivant, on se serait cru au Festival. Tu m’as donné envie de voir Vera Drake et Finding Neverland. Reste plus qu’à espérer qu’ils soient diffusé pas loin de chez moi car, comme la plupart des films « un peu intelligent » (c’est-à-dire les films qui cherchent à faire réfléchir les spectateurs, en plus de les distraire), ils ont peu de visibilité sur nos écrans, monopolisés par les débilités américaines (qu’il m’arrive d’aller voir au demeurant, quand j’ai seulement envie de me distraire sans trop me tortiller les neurones).

Avec le haut débit, à quand le paiement à la séance pour ces films, qui ne bénéficient pas toujours d’une distribution digne de ce nom? Encore que, nous l’avons vu avec Cannes et Fahrenheit 911, les récompenses aident à débloquer les canaux de distribution.

, le 14.09.2004 à 11:24

Cher Renaud,

“Tu m’as donné envie de voir Vera Drake et Finding Neverland. Reste plus qu’à espérer qu’ils soient diffusé pas loin de chez moi car, comme la plupart des films « un peu intelligent » (c’est-à-dire les films qui cherchent à faire réfléchir les spectateurs, en plus de les distraire), ils ont peu de visibilité sur nos écrans”

Eh bien, l’avantage d’avoir passé dans un festival, c’est qu’on sait ces choses-là: tant Vera Drake que Finding Neverland seront distribués prochainement en Suisse par Frenetic Films de Zurich. Eux aussi ont adoré… Il est vrai que je ne sais pas si “pas trop loin de chez moi”, c’est en Suisse ou ailleurs. Et si c’est ailleurs, je ne peux te dire que: bon vent.

Anne

, le 16.09.2004 à 19:04

Zut, je lis cette humeur 3 jours après sa parution et tout a déjà été dit…

Mais je tiens à dire que moi aussi je le trouve épatant cet article. Je suis particulièrement d’accord avec François (1) et GerFaut (5)

On souhaiterait que cette triste réalité ne soit qu’un mauvais scenario.