Après vous avoir tout dit ou presque sur le partitionnement des disques durs, Morice, pour quelques temps encore un de nos fidèles lecteurs avant de passer dans l'équipe de Cuk.ch (c'est que ça se mérite, hé!) nous propose une nouvelle leçon sur les disques, et plus particulièrement sur les disques SCSI.

Personnellement, je n'en utilise plus, et je ne m'en porte pas plus mal: fini les gros cables qui poussaient nos ordinateurs à 30 cm du mur. Mais voilà, il semblerait que ces disques restent très efficaces.

Alors à toi Morice, explique-nous s'il te plaît!

Leçon de plomberie numéro 2: changer de disque!

Bon... c'est pas tout ça, mais maintenant qu'on sait comment partitionner et qu'on a même vu le contenu d'un disque dur, la bébête ne nous fait plus peur. Alors pourquoi pas en installer un second (pour ceux qui ont la place en interne), au prix où ils sont désormais? Oui mais voilà, on ne sait pas nécessairement faire... car on se perd dans les noms, les marques et les type d'installations. Mais on peut s'y retrouver, en apprenant quelques petites choses au passage!

Pour résumer, il existe essentiellement aujourd'hui deux types de disques durs: les SCSI et les IDE. L'histoire, encore une fois explique cette division fondamentale, cette coupure épistémologique actuelle du monde de l'archivage de données. Un nouveau pointe déjà le bout du nez, le Serial DMA, ultime avatar de L'IDE, qui équipera sans nul doute les bécanes munies de G5. On commence cette semaine par le SCSI, le plus cher sur le marché, mais encore le plus efficace. L'IDE ça sera la semaine prochaine, tant pis pour les impatients... des Macs récents, qui en sont tous équipés! On sert les vieux en priorité, c'est ça le savoir-vivre!

Historique: le SCSI, ou 21 ans de raison

L'histoire du SCSI (prononcez Scuzzy) est celle d'une incompréhension de départ et d'une obstination qui a payé. Nous sommes en 1965, les gros ordinateurs sont les seuls sur le marché, la micro n'existe pas encore. Le "Selector Channel" des ordinateurs IBM de la série 360, lancée en 1965 permet de brancher quelques périphériques à ces monstres. La société américaine Shugart Associates, dès 1979, sentant venir la vague prochaine des micro-ordinateurs, effectue des recherches et publie un rapport de 20 pages pour une nouvelle norme de transfert, baptisée SASI (Shugart Associates Systems Interface). Mais l´ANSI (American National Standards Institute) la refuse!

En 1981, Shugart Associates, cette fois épaulé par NCR (les caisses enregistreuses!) reformule sa demande, acceptée en avril 1982 et rebaptisé plus clairement SCSI, pour Small Computer System Interface. Le système est parallèle (plusieurs câbles blindés en nappe), le débit maxi défini est alors de 4 Mo/s en mode différentiel et 1,5 maxi en mode single (le plus simple à mettre en œuvre). Le premier à lire le nouveau rapport est un dénommé Steve Jobs... En 1985, la norme encore un peu floue est précisée avec le CCS, (Common Command Set), à la demande des firmes qui souhaitent davantage de précisions pour éviter les interprétations et les incompatibilités, le débit est alors de 5 Mo.

Dès 1986, les premiers travaux sur la norme SCSI-2 débutent, pendant qu'en juin, la norme SCSI-1 devient officielle sous le nom d'ANSI X3.131... Jobs n'a pas attendu pour en équiper dès janvier 1986 son Macintosh qui peine alors à se vendre à cause de sa fermeture: le MacPLus est le premier ordinateur grand public à proposer en standard le SCSI, et son immense succès en fait une connectique désormais incontournable (le MacPlus ne fait pourtant que 320 Kbytes/s de débit seulement en SCSI, et sa sortie DB25 n'est pas la meilleure, elle mélange plusieurs masses des 50 câbles nécessaires).

Tous les Macs de bureau qui suivent en sont pourtant munis (de la DB25) jusqu'au G3 Blue and White qui passe à l'ennemi avec l 'ATA33 (précédé il est vrai par le 630 dès 94). Le SCSI2 apparaît en 88 mais devient norme qu'en 94 (ANSI X3.131)... le débit double, passe de 5 MHz à 10 MHz, le bus passe de 16 à 32 bits. Le SCSI-3 est imaginé dès 1993, mais se scinde en 1996 en SAM (SCSI-3 Architecture Models). Le SAM regroupe les nouveaux modes de liaison du SCSI, tels que... l'IEEE 1394 Firewire ou le Fibre Channel (à 400 Mo/s de débit).

Le SCSI "classique" devient SPI, pour SCSI Parallel Interface. La toute première version de la norme SPI définit l´Ultra SCSI, qui offre alors une vitesse de bus de 20 MHz.

En avril 1998 sont publiées les normes SPI-2, qui deviennent commercialement l'Ultra2 et L'Ultra2 LVD Low Voltage Differential (LVD), à vitesse de bus à 40 MHz et 80 MHz respectivement. Avec l'Ultra, on passe à 25 mètres de câble et 16 périphériques possibles. Deux constructeurs de cartes PCI LVD se partagent la manne: Adaptec et ATTO, le second étant le plus expérimenté (http://www.attotech.com/). Les G4 haut de gamme Quicksilver sont équipés de carte ATTO LVD.

L'année suivante, un débit de 160 Mo/sec est atteint avec la norme SPI-3 qui devient officielle en avril 2000: le G4 Gigabit Ethernet (le premier double processeur Apple) en est équipé dès juillet 2000. Les recherches sur la norme SPI-4 (Ultra320) sont déjà bien avancées, la nouvelle norme est imminente... et le SPI-5 (Ultra640) est déjà sur les tablettes.... Reste encore à inventer le disque dur capable de tenir ce flux! On le voit, depuis 17 ans maintenant, le SCSI traverse le monde de l'informatique sous des aspects inattendus parfois (cf. le Firewire).. mais avec une constante; sa forte évolutivité.

Garagisme : de la connectique et un peu de maths

Le principe du SCSI est simple, il s'agit d'un transfert parallèle qui se fait entre deux ou plusieurs unités numérotées différemment (de 0 à 6, l'ordinateur ou la carte dédiée activant le dernier), chaînées et "terminées". Le SCSI peut être interne et externe à la fois. À savoir si l'on ne greffe qu'un seul périphérique, le bouchon extérieur est inutile, le disque interne en étant muni, à partir de deux supplémentaires il en faut un (trois unités donc en comptant l'interne), un bouchon est nécessaire en effet sur un SEUL des périphériques supplémentaires, et pas nécessairement en fin de chaîne si le bouchon est traversant. Chez Apple, le CD-ROM SCSI interne st arbitrairement positionné en 3. Reste donc de libres: 1,2,4,5,6 (voir plus loin la "stratégie"). Exemple de bouchon intermédiaire DB 50 (traversant la chaîne, certains modèles sont équipés de diodes lumineuses... assez inutiles d'ailleurs):

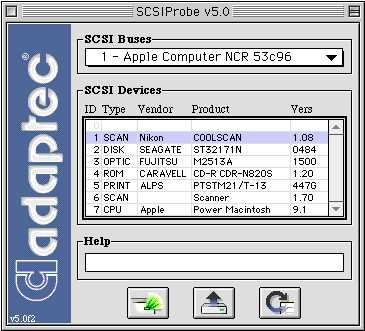

Des gestionnaires softwares SCSI gèrent les montages et contrôlent la bonne numérotation on peut citer SCSI Probe, mais surtout ATTO, le spécialiste incontesté du SCSI. En interne on utilise des jumpers, en boîtier externe une roue codeuse actionnée par deux boutons fait la même chose. Le principe est simple, c'est du.... binaire:

de 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 en binaire (0 et 1) seulement s'écrit donc :

0=0

1=1

2=10

3=11

4=100

5=101

6=110

7=111

On conçoit aisément qu'on obtienne ainsi la configuration des jumpers qui "laissent" ou non passer le courant: un jumper qui relie 2 pins compte pour "UN" et 2 pins sans jumper pour un "ZERO". On obtient ainsi (le zéro à GAUCHE ne compte pas):

0=000

1=001

2=010

3=011 (le CD-ROm par défaut sur les Macs)

4=100

5=101 (le Zip ou suivant)

6=110 (le Zip, ou précédent)

7=111 (la carte mère de l'ordinateur, ou la carte PCI -ou Nubus-SCSI)

Si votre disque dur présente un jumper supplémentaire à gauche des trois habituels, il s'agit d'une terminaison par jumper. Pour le SCSI 1, seuls trois jumpers suffisent . Pour le SCSI 2 qui supporte jusqu'à 16 unités, le schéma est un peu plus compliqué. Le 16e est réservé, comme le 7 précédent. On compte toujours les 4 jumpers à partir de la droite, si le quatrième est activé, on est en SCSI2 avec le numéro 8, et ainsi de suite en laissant toujours ce numéro 4 effectif (avec jumper):

Pour ce qui est de l'autre jumpers, le disque présent en étiquette leurs réglages de base: on note essentiellement la colonne des numéros SCSI, bien sûr, et le jumpers pour la terminaison, à enlever si on n'est pas en interne, et les deux pins ou insérer le câble d'une diode lumineuse si besoin est (en externe).

Au point de vue câblage externes, on obtient les cas de figure suivants, selon que l'on a affaire à de la visserie ou des crochets: Centronics parle de 50 pin, Adaptec de "Low density", de "Micro" 50 ou 68 d'un côté et de High Density 50 ou 60 de l'autre, d'Ultra Micro 68 ou de Very Hign Density... une question de... terminaison sans soute!

On signale ici au passage un site très documenté sur le câblage SCSI (comment reconnaître un bon câble externe: il doit être blindé brin par brin... et la nappe interne doit être en Téflon et non en PVC):

Montage pratique: le G4 actuel et les SCSI rapides

En, montage interne, ça ne présente aucune difficulté si on y va tranquillement avec comme seul outil un petit tournevis cruciforme. Même pour trois unités montées sur une seule carte LVD à 160 mégas (c'est plus "costaud" déjà): la nappe fournit contient en général déjà un terminateur, aucun disque ne doit donc contenir de terminaison supplémentaire (pas de jumper donc, sauf pour les numéros SCSI):

Externe : récupérer des vieux boîtiers Syquests!

On peut aussi ainsi remonter des disques durs SCSI dans des boîtiers externes pas fait pour ça au départ: les Jazz, en particulier, assez peu fiables mais montés dans des boîtiers LaCie, par exemple, fort corrects et très compacts. Ces derniers ont une connectique SCSI2. Ils possèdent un bouton de terminaison extérieur dont on se passera (lemettre en off ou le déconnecter en interne) pour mettre à la place "un vrai bouchon SCSI".

Les vieux Syquest, à l'alimentation surdimensionnés font d'excellents boîtiers pour disques durs externes SCSI. La platine d'un Syquest est en 5 1/4 pouces, mais les boitiers ont tous des trous pour des plateaux 3,5. Au prix ou sont les alimentations (plus de 100 euros) , il ne faut pas hésiter à en trouver d'occasion pour une bouchée de pain chez un soldeur; ça se négocie à même pas 10 euros, car considéré comme totalement obsolète!

Reste à brancher la nappe SCSI et la roue codeuse ( si il y en a une, sinon mettre un jumper en signalant à l'extérieur le numéro SCSI désormais inamovible, choisir par exemple 2 ou 4). Un bout de PVC collé sur la face avant béante, et voilà un disque dur externe fort correct qui marche! On peut même lui mettre une diode reliée à un dip figurant sur le disque dur (voir jumpers précédents), souvent à l'extrémité des dips de réglage, pour signaler le fonctionnement du disque à l'extérieur du boîtier.

À noter aussi Des changeurs de genre permettent également de mettre en relation des périphériques qui n'ont pas la même connectique: mais ce sera toujours en faveur du plus lent... Un disque SCSI1 peut fonctionner sur connecteur SCSI2, mais il ralentira tout le monde... Différentes stratégies s'offrent alors (les cases grises sont des disques durs mais peuvent être d'autres périphériques tels que les scanners):

. gif

gif

En cas de difficulté de montage, des utilitaires sous OS et antérieurs ont rendu de grands services: SCSI Probe 4.3, en particulier, devenu Adaptec (5.2, dernière version) ou Silverlining Pro, excellent formateur. On pouvait largement leur préférer le Transoft ATTO Director Pro, qui formatait, sélectionnait la taille des blocs minimaux et reconnaissait plusieurs chaînes SCSI (pour les ordinateurs munis de 2 circuits internes comme les ancêtres 800 ou 8100) ou d'une ou plusieurs cartes ATTO. Sous OSX2, les drivers sont montés par défaut au démarrage, il n'y a donc pas de gestionnaire SCSI nécessaire (OSX2 inclus les gestionnaires Adaptec et ATTO).

On termine par une bonne adresse à visiter, comme on en pris l'habitude chez le plombier Cuk : un bon site généraliste du disque dur (Mac et PC), à l'adresse http://www.ontrack.com/hardwareinfo/harddisk.asp#C3.

La semaine prochaine, on fera du garagisme de Mac récent, à savoir iMac et consorts, G3 et G4 ou Powerbooks, tous désormais en IDE. Les disques durs fournis par Apple demeurent lents, on peut facilement les updater pour doper sa bécane à moindre frais (vitesse ET capacité): le prix des disques durs est en chute libre constante.

Morice

Bon et bien Morice, à la semaine prochaine alors!